XI Congreso Español de Sociología Madrid, 10, 11 y 12 de julio de

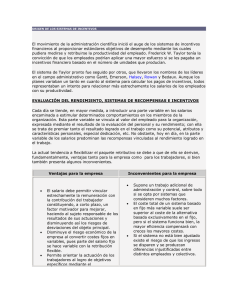

Anuncio