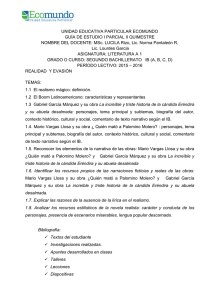

Gabriel Garcia Marquez - La Increible y Triste Historia de la Cándida Eréndira y su Abuela Desalmada

Anuncio