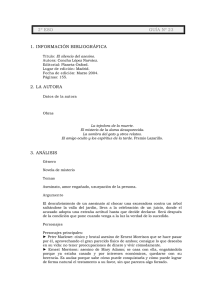

el-silencio-del-asesino-lopez-narvaez-concha compress

Anuncio