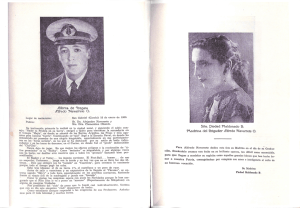

Autobiografía Carlos Luis Fallas 1909-1966 Nací el 21 de enero de 1909, en un barrio humilde de la ciudad de Alajuela. Por parte de mi madre soy de extracción campesina. Cuando yo tenía cuatro o cinco años de edad, mi madre contrajo matrimonio con un obrero zapatero, muy pobre, con el que tuvo seis hijas. Me crie, pues, en un hogar proletario. Cursé los cinco años de la escuela primaria y luego dos de la enseñanza secundaria. Tuve que abandonar los estudios, fui aprendiz en los talleres de un ferrocarril y, a los dieciséis años, me trasladé a la provincia de Limón, en el litoral Atlántico de mi país, feudo de la United Fruit Company, el poderoso trust norteamericano que extiende su imperio bananero a lo largo de todos los países del Caribe. En Puerto Limón trabajé como cargador, en los muelles. Después me interné por las inmensas y sombrías bananeras de la United, en las que por años hice vida de peón, de ayudante de albañil, de dinamitero, de tractorista, etc. Y allí fui ultrajado por los capataces, atacado por las fiebres, vejado en el hospital. Andaba en los 22 años cuando regresé a Alajuela para ver morir a mi madre. Entusiasmado por las ideas revolucionarias y anti-imperialistas que por ese entonces comenzaban a agitar al proletariado costarricense, ingresé al naciente movimiento obrero y, para poder vivir y luchar en las ciudades, aprendí en tres meses el oficio de zapatero, oficio que ejercí por largos años. Intervine en la organización de los primeros sindicatos alajuelenses y en la dirección de las primeras huelgas; fui a la cárcel varias veces; resulté herido en un sangriento choque de obreros con la policía, en 1933, y ese mismo año, con el pretexto de un discurso mío, los Tribunales me condenaron a un año de destierro en la costa Atlántica, provincia de Limón. Allí, entre otras actividades revolucionarias, intervine en la organización de la gran Huelga Bananera del Atlántico de 1934, que movilizó 15.000 trabajadores y que conmovió profundamente al país entero. Por mi participación en esta huelga fui encarcelado una vez más, me declaré en huelga de hambre y, gracias a la acción del pueblo, recobré la libertad. Fui electo por los obreros Regidor Municipal en 1942 y diputado al Congreso Nacional en 1944. Me tocó improvisarme jefe militar de los mal armados batallones obreros que derramaron su sangre durante la guerra civil costarricense de 1948. Derrotados por las intrigas imperialistas, y bajo la brutal y sangrienta represión que desataron nuestros enemigos, fui a la cárcel, estuve a punto de ser fusilado y me adobaron un proceso calumnioso e infamante, pero salvé la vida y recobré la libertad gracias a las protestas del pueblo y a la solidaridad internacional. En mi vida de militante obrero, obligado muchas veces a hacer actas, redactar informes y a escribir artículos para la prensa obrera, mejoré mi ortografía y poco a poco fui aprendiendo a expresar con más claridad mi pensamiento. Pero, para la labor literaria, a la que soy aficionado, tengo muy mala preparación; no domino siquiera las más elementales reglas gramaticales del español, que es el único idioma que conozco, ni tengo tiempo ahora para dedicarlo a superar más deficiencias. Mi labor literaria es muy escasa, porque la mayor parte de mi tiempo lo dedico a la lucha por la total liberación de mi pequeña patria. En 1940 escribí Mamita Yunai, publicada en Costa Rica en 1941, y que pasó desapercibida por años, hasta que el soplo poderoso del gran poeta Pablo Neruda la echó a correr por el mundo: hasta el momento se ha editado en italiano, ruso, polaco, alemán, checo, eslovaco y rumano y pronto aparecerá también en búlgaro y en húngaro; se editó de nuevo en español en Chile en 1949 y en Argentina en 1955, donde actualmente se prepara su reedición. Y ahora esta edición mexicana que es la definitiva. En 1947 publiqué la novela Gentes y Gentecillas, en una pésima edición que corregí luego pero que no he podido volver a editar. Ese mismo año escribí una novela y unos cuentos cortos, que me fueron robados y destruidos durante la represión de 1948. En 1952 publiqué aquí Marcos Ramírez, libro de aventuras infantiles traducido ya al francés, al alemán y al polaco (actualmente se prepara una nueva edición española, en Argentina). Y en 1954 publiqué aquí Mi Madrina, en un tomo que contiene dos novelas cortas y un cuento y que se tradujo y editó ya en Polonia. Y esto es todo hasta el momento. Carlos Luis Fallas San José, Costa Rica, 1957 Dedico estas mal escritas páginas, que resumen la verídica y sincera historia de mi infancia, a la humilde gente del barrio donde yo me crié y donde ejerzo mi profesión de médico. J.R.A. Por aquellos lejanos días era yo un muchachillo muy despierto, retraído y fantaseador. Criado a la par de mi madrina una anciana muy buena y abnegada, aunque de gran severidad, que se pasaba las horas enteras sentada en su desvencijado taburete de cuero sobando las cuentas del rosario y musitando oraciones , desde que tuve uso de razón habíame acostumbrado a entretenerme con mis propias fantasías, mientras sentado cerca de ella cabeceaba y fingía rezar piadosamente, esperando con paciencia su primer ronquido. Porque entonces, cuando la oía roncar, salía en puntillas, saltaba la piñuela1 y, en compañía de Canelo, el flaco y sarnoso cachorrillo de mi madrina, corría por los cercados vecinos, agachado, para ocultarme mejor, asaltaba los árboles frutales y apresuradamente llenaba los bolsillos de mis raídos calzones con jocotes tiernos o sazones, mangos verdes, guineos maduros, naranjas y limones dulces, de acuerdo con la estación y las cosechas; después, casi siempre con un desgarrón más en el pellejo o en mi sucia y ya destrozada camisetilla de manta, rápidamente regresaba a la casucha, entraba en puntillas y volvíame a sentar en mi banquillo, a comer despaciosamente, procurando no hacer ruido al masticar. El perro comía también, pero en el patiecillo, hasta donde le arrojaba yo las cáscaras y los pedazos de fruta para alejarlo de las vecindades de mi madrina; el mísero animalejo, a fuerza de pasar hambres, había aprendido a comer de todo lo que yo robaba y comía. Mi madrina se removía en su taburete y, sin volver la cabeza ni abrir los ojos siquiera, barbotaba un débil: ¿Qué stán mascando? Granitos de maíz, madrina. Hum... hacía ella, sonriendo y comenzando a recorrer de nuevo las cuentas del rosario. De pronto lanzaba un largo suspiro y decía suavemente, para mí: Hay que tener paciencia... Dios reparará un bocao... Ella entretenía el hambre rezando, con la confianza puesta en Dios y en sus dos santos preferidos: un San Jerónimo de bulto, toscamente labrado a cuchilla, y la Virgen del Carmen, recortada de un viejo almanaque y colocada en un marquito de madera. Al San Jerónimo, sobre todo, lo miraba yo con mucho respeto y simpatía. Tenía fama en todos los alrededores de ser muy bueno para descansar a los enfermos cuya agonía se prolongaba demasiado; desde lejos venía la gente a llevarlo para que hiciera algún milagro de esos, y luego se lo traían a mi madrina acompañado de una tapa de dulce, un puñado de café o un par de hermosos huevos de gallina. Y de la consiguiente invitación al novenario. Mi madrina se llamaba doña Encarnación ña Chon , para todos los vecinos. Con mis ojos de niño yo la veía muy vieja, pero no debía de serlo tanto entonces, aunque sí estaba muy acabada por la vida de miseria que arrastrábamos. Era delgada, bajita y morena; con la piel apergaminada, los pómulos saltados, sumidos los carrillos por la falta total de muelas los dientes si los tenía, y en perfecto estado y los ojos hundidos, muy pequeños, negros y brillantes, que sabían mirar con fijeza e inteligencia cuando ella se empeñaba en calar mis pensamientos. Jamás la podía engañar. Y me sorprendía a veces su facilidad para adivinar mis intenciones y las de la gente que trataba con nosotros. Vivíamos en el campo, cerca de la llamada Calle de los Tanques, a la vera del camino que va del barrio de La Concepción al caserío del Brazil, camino bastante desolado, que se encharcaba en el invierno y se cubría de una espesa capa de polvo fino en el verano, en una casucha destartalada propiedad de mi madrina, con una sola pieza, piso de tierra, techo de tejas de barro y cerrada con astillones y latas viejas. Detrás de nuestro pequeño solar se extendía la hacienda de don Luis Jiménez; a ambos lados, pequeños cañaverales y potreros, donde abundaban los árboles frutales. Y más allá, a la izquierda, sobre el camino, se levantaba la casa de Las Pepas, tan miserable como la nuestra, pero más grande; esa casa me infundía pavor, y al pasar por allí me persignaba siempre, porque Las Pepas dos hermanas, viejas y mugrientas , que eran nuestras vecinas más cercanas, tenían fama de brujas, de dedicarse a trabajos de hechicería. Mi madrina les hacía la cruz; y cuando las miraba pasar, comentaba entre dientes: ¡Cuántas pobres muchachas se habrán perdido por esas malas pécoras...! Yo apenas alcanzaba a entender lo que con eso quería decir mi madrina; pero algo había oído hablar de ciertos polvos que Las Pepas fabricaban y vendían, infalibles para obtener el amor de las mujeres, y de otros terribles maleficios capaces de provocar misteriosas enfermedades. *** Huérfano de padre y madre, a quienes ni siquiera conocí, yo no tenía en el mundo más amparo que esa vieja. Ella, el perro, sus cuatro gallinas y el gallo cuijen eran toda mi familia. Y jamás le conocí a mi madrina más pariente que yo. Tratábame a veces con severidad y raramente me sonreía; pero la vieja, a pesar de su aparente sequedad, era buena conmigo, me quería a su manera y no exagero si afirmo que había llegado a ver en mí la única razón de su existencia. Por eso aprendí desde muy pequeño a tenerle respeto y temor, y bastante cariño también. Mi madrina era rezadora y curandera de profesión y con eso ganábase de cuando en cuando algunas monedas, que nos servían para ir engañando el hambre. Casi siempre que moría algún vecino del barrio de La Concepción llamado también El Llano , o del Brazil y hasta del más lejano de Canoas, venían los deudos a contratar a mi madrina, para que, junto con otras cuantas viejas, rezadoras como ella, fuera a rezar el novenario. Y algunas veces esos novenarios eran muy rumbosos. *** Recuerdo que cierto día estaba yo en el patiecillo, entretenido en partir algunas ramas secas para encender el fuego, cuando desde el camino me gritaron: Mirá, vos, ¿está ña Chon? Sí... Allí está, adentro, rezando contesté yo. Pues, anda decile que mañana comienzan los nueve días de mi papá, y que mamá quiere qu ella vaya a rezar... Que es de onde los Arrietas y que van a principiar a las cinco e la tarde. Mi madrina no me dejó entrar a darle el recado. Desde su taburete ordenó, alzando la voz: Contéstele al muchacho que está bien; que le diga a ña María que mañana llego, a las cinco en punto. Ella, que conocía a toda la gente de los contornos, me explicó después: Se trata e los nueve días de ñor Lorenzo “rrieta, a quien Dios tenga en su Santa Gloria. Es allí, en el Brazil luego agregó en voz baja, ya con los ojos cerrados, y acariciando de nuevo el rosario: ¿Lo ve usté, Juan Ramón?... Dios al fin se acordó e nosotros... y continuó mascullando oraciones. Otro día, a las tres de la tarde, mi madrina fue a la acequia y, en cuclillas sobre la laja de aporrear la ropa, se lavó y relavó los pies, menuditos y bien hechos, con un olote y un pequeño pedazo de ladrillo; se aseó bien los brazos y la cara, se soltó y remojó el pelo muy fino, ralo y blanqueado ya hacia la frente para volvérselo a recoger luego en dos trenzas pequeñas y apretadas, que enlazaba por detrás de su cabeza y aseguraba con un gancho pequeñito y herrumbrado. Después se puso la blusa y su enagua negras, muy limpias siempre, pero llenas de zurcidos y bastante descoloridas por la acción del tiempo, del agua y del jabón; se cubrió la cabeza con su viejo rebozo negro y, cogiendo el rosario, despidióse de mí con las recomendaciones de costumbre: No se descuide con la casa... Esté al cuidao de las gallinas... Y si alguien me viene a buscar, pregúntele pa qué me quiere, dígale onde estoy y que mañana me puede encontrar aquí, durante el día ya desde el portoncillo se volvió para decirme, frunciendo el entrecejo y amenazándome severamente con el rosario, pero con cierto retintín zumbón en sus palabras: Pórtese bien, ¿me oye, Juan Ramón? ¡Nada de ir a buscar granitos de maíz a los cercos ajenos! Yo salí al portoncillo y me quedé viendo cómo mi madrina, a pasitos cortos, rápidos y nerviosos, se iba alejando por el camino hasta esfumarse entre las nubes de polvo que arrastraba el viento. Un momento después ya estábamos Canelo y yo en los cercados vecinos hartándonos de caña, de guayabas, de cuajiniquiles o de dulcísimas manzanas rosas. Mi madrina regresó casi a las siete de la noche. Yo atemorizado por el silencio y la profunda oscuridad que me rodeaban, esperábala despierto, acurrucado en el camastro, acariciando suavemente la cabeza del perrillo para mantenerlo echado junto a mí, pues sentir en lo oscuro la presencia de Canelo me reconfortaba. Cuando la oí toser en el portoncillo, suspiré aliviado. Su llegada ponía fin a mis angustiosos temores, a la amenaza de las Pepas, que, en mi imaginación, habían andado rondando por allí, montadas en sus escobas, buscando cómo hacerme quién sabe qué espantoso maleficio, para vengar así la pedrada que yo, oculto entre las cepas de un cañaveral, lanzara cierto día contra la casucha de las brujas. Mi madrina empujó la puerta, preguntando al entrar: ¿Está despierto, Juan Ramón? Sí, madrina. ¿Se ha portao bien? Sí, madrina. ¿Ha tenido miedo? No, madrina. Ella me repetía siempre que uno, cuando se sabía libre de pecados, no tenía por qué sentir miedo en la soledad ni entre las sombras de la noche. Por eso le mentía. Mi madrina se agachó sobre el fogón, después de encender una candela, a hacer lumbre para calentar un poco de agua. Luego comenzó a sacar y a colocar por allí lo que había traído envuelto en el rebozo, mientras continuaba hablándome: ¿Tiene mucha hambre, Juan Ramón? No, madrina, no tengo hambre. ¡Ujum! hizo ella, maliciosa, sin volverme a ver, y como si estuviera oyendo el ruido que aún hacían en mi estómago el caldo de la caña y las muchas frutas que comiera por la tarde y que no había podido digerir bien todavía. Después siguió hablando despaciosamente, muy bajito, igual que cuando se ponía a rezar sus cansadas letanías: Le traje unas galletas y un bollito e pan. Voy hacerle un poquito de aguadulce... Ya yo tomé café, allá, onde los Arrietas... Ña María me regaló estas mazorcas de maíz picao, pa las gallinas; mañana las desgranamos... Ña María es muy buena, Juan Ramón me dijo que m iba a regalar un racimo e curraré, ya muy pintón; y que me daba permiso pa que juera a su finca, siempre que tuviera necesidá, a rejuntar barañas secas... Ñor Lorenzo le dejó bastante, gracias a Dios... Yo, después de tomar mi aguadulce y de comerme, a medias con Canelo, las galletas y el pan, me dormí tranquilamente a los pies de mi madrina, arrullado por su monótono bisbiseo y metido entre mi saco de gangoche. *** Continuó mi madrina yendo a rezar por las tardes a la lejana casa de los Arrieta. Pero al noveno día tuve que acompañarla yo, y nos fuimos muy temprano, antes de la hora del almuerzo. Los Arrieta, que eran gente acomodada, querían rematar los nueve días de don Lorenzo con dieciocho rosarios, en vez de los nueve que comúnmente se acostumbraba rezar el último día de un novenario corriente, y, en consecuencia, las rezadoras tenían que comenzar su tarea desde la mañana. Los Arrieta habían matado un cerdo y destazado un novillo y estaban preparando pan especial, bizcocho, aguardiente y rompope, para darles de comer y de beber a las rezadoras y a todos los amigos y vecinos convidados. Mi madrina púsose sus viejos botines, con elástico y oreja atrás, que solo usaba en las grandes ocasiones, y a mí me arregló con mis mejores trapos, llenos de fruncidos y remiendos, pero bien lavados. A Canelo lo dejó amarrado por allí, cuidando la casa y las gallinas. Yo entré a la amplia casona de los Arrieta muy pegado a las negras faldas de mi madrina, saludando a los presentes entre dientes, asustado de ver reunidas tantas personas extrañas y tan serias todas. Y cuando mi madrina se acomodaba en su sitio, entre el grupo de las rezadoras, todas vestidas de negro también, lo mismo que las vecinas que ya se encontraban allí y las que luego iban llegando a engrosar el corro, yo me hice un puño junto a ella, procurando no incomodar a nadie y con el deseo de poder pasar inadvertido, para que después no se fijaran en mis cabeceos, cuando me dominara el sueño. Comenzó el primer rosario. Y tras ese, el otro. El ronroneo de las viejas íbase haciendo cada vez más fuerte y uniforme, hasta que yo, que mantenía los ojos cerrados, llegué a oírlo en mi imaginación como un coro de lamentos y llantos espantosos que me llenaba de angustia el corazón, envidiando entonces a los hombres jóvenes del vecindario que podían quedarse en el corredor exterior de la casona, sentados en las bancas, fumando, tomando tragos y contando cuentos; hasta mí llegaba, de cuando en cuando y entre salve y salve, el alegre rumor de sus risas apagadas. Dejé escapar un profundo suspiro, abrí los ojos y procuré distraerme atisbando, a través de una ventana, a los zopilotes que rondaban el cuero del novillo que ya estaba tendido al sol, entre cuatro estacas, en el patio; o siguiendo con la vista al jinete que, viniendo de la ciudad posiblemente, quitábase el sombrero al pasar y continuaba su camino, entre nubecillas de polvo, al trote largo del caballo, hasta perderse en el recodo más cercano. De esas distracciones me sacó el suave y discreto pellizco de mi madrina, reclamando mi atención a lo que estaban rezando. Yo entonces pretendí entretenerme examinando el improvisado altar, en el que lucían muchos santos, muchas flores y unos cuantos enlutados festones de raso; y en donde se doblaban y escurrían, en lentas gotas de brillante esperma, grandes velas que ardían en candeleros de hojalata, forrados en papel azul. Pero pronto sentí que mi cabeza daba vueltas, azurumbado y mareado por el continuo parpadear de la rojiza llama de las candelas, por aquel monótono coro de ruegos y lamentaciones y por un penetrante olor a axilas sudadas y a cuerpos no muy bien lavados. Sacudí la cabeza, me restregué los ojos e hice un esfuerzo por abstraerme, poniéndome a observar con suma atención los curiosos movimientos de Agapito, el famoso rezador que allá, delante de todos y al pie mismo del altar, llevaba la voz cantante en los rosarios. Agapito era un hombrecillo bajito, delgado, muy tímido y amanerado para moverse y para hablar; joven aún, lucía en el centro de su pequeña cabeza un gran claro, liso y brillante, en el que reflejábase, cuando él se ponía de rodillas, la luz de las candelas. Si se hincaba o se ponía de pie; si recogía el rosario e inclinaba la cabeza a un lado u otro; y si luego levantaba su rostro lampiño y perfilado y se quedaba así, en actitud de imploración, con sus dos delgadas manos sobre el pecho y los ojos fijos, mirando a lo alto, mientras lentamente seguía pasando las cuentas del rosario entre sus dedos largos y afilados, todos esos gestos y movimientos resultábanle a Agapito exageradamente femeninos. Por eso el hombrecillo despertaba en mí un instintivo sentimiento de profunda repulsión. Para mi desgracia, a Agapito le gustaba mucho adornar sus rosarios, alargándolos, con viacrucis, jaculatorias y salves cantadas, en las que podía exhibir mejor su vocecilla chillona y afeminada. Yo volví a cerrar los ojos, me tapé los oídos y poco a poco empecé a cabecear. El inoportuno pellizco de mi madrina hízome despertar sobresaltado, y me acabé de despabilar del todo oyendo el amujerado canto de Agapito: ¡Vi-iir-geen Purí-iii-sima del Ca-aaarmenn...! Que yo me apresuré a contestar también, coreando a los demás: ¡Madre Admirable, ruega por esta ánima que te encomendaaamoos! Entre rosario y rosario hacíase un pequeño descanso, que doña María y sus hijas aprovechaban para repartir puros, cigarrillos y copitas de aguardiente y de rompope. Las rezadoras, que fumaban mucho, procuraban hacer acopio de tabaco para los días siguientes, y bebían también sus buenas copas de aguardiente, para aclararse la voz. Pero mi madrina odiaba el tabaco y el alcohol y a mí no me dejaba ni probar siquiera el aromático rompope. —No quiero que usté aprenda a beber, Juan Ramón. El guaro no es alimento... Y el borracho vive muy cerca e la desgracia y en su casa nunca hay tranquilidá me decía en tono severo, pero bajando mucho la voz para que no la oyeran los demás. Tanto a la hora del almuerzo como a la de la comida, los vecinos e invitados principales comían primero, en las largas y bien adornadas mesas que para ellos prepararan los Arrieta en el corredor interior de la casona; allí, en los mejores trastos que poseía la familia, servíanse los bocados más suculentos: grandes tazas de humeante, espeso y sabroso frito; gordos muslos y tiernas pechugas de pollo; lomos rellenos; picadillo de papa y carne, rojo de achiote y recargado de pimienta; tortas de arroz; miel de toronja; y café, con bizcocho y pan dulce amasado especialmente por doña María Arrieta. Comían alegremente, trasegando a grandes tragos el aguardiente del más fuerte y oloroso que fabricaban los contrabandistas del cercano pueblecito de Desamparados , tragos que se tomaban por el alivio y descanso del alma de don Lorenzo Arrieta, y para mejor digerir la grasa del cerdo que abundaba en las comidas. Después llegaba el turno de las rezadoras, en mesas y trastos más humildes. Pero había comida y bebida en abundancia para todos. Cuando nos dirigíamos a la mesa, mi madrina repetíame sus recomendaciones: Coma despacio, Juan Ramón, como la gente... No riegue la comida ni manche el mantel... No coma mucho frito, ni carne muy demasiado gorda; se puede empachar y mañana tengo yo que sobarlo o que darle un purgante e sal y hoja sen... A pesar de las hambres atrasadas, el anuncio del purgante y de cuando en cuando el oportuno gesto de mi madrina frenaban mi natural glotonería. Además, el frito, aunque apetitoso, era muy pesado; mi débil estómago no lo aceptaba bien. Yo prefería el picadillo, la miel y el bizcocho. Mi madrina comía poco, a pequeños bocados, en silencio y manteniendo una actitud digna y severa, como para alejarse así del solapado chismorreo de sus compañeras de mesa. De noche terminó Agapito de cantar los dieciocho rosarios de los Arrieta. Doña María le pagó a cada rezadora un colón por todos los rezos de los nueve días; y a las más pobres, además, un poco de carne cruda, envuelta en hojas de plátano, y una bolsa con restos del festín. A mi madrina, quién sabe por qué razones, le dio un colón cincuenta y más carne que a las otras mujeres. *** Ya de regreso a nuestra casa, trotando entre el polvo del solitario camino que apenas comenzaba a clarear la luna, mi madrina suspiró: ¡“labao sea Dios! Él no se olvida e nosotros... Y tenía razón de sentirse satisfecha. Con ese colón y medio que se había ganado podía comprar candelas, fósforos, dulce, sal y frijoles para varios días. Pero novenarios como el de los Arrieta venían a ser una verdadera lotería; resultaban una que otra vez perdida, cuando moría un vecino acomodado. Y en los caseríos cercanos no abundaba la gente de dinero. Corrientemente los novenarios eran pobres y sencillos, con una simple comida para las rezadoras y unos setenta y cinco centavos por toda paga, al final de ellos; y deudos había que consideraban bien pagadas las viejas con el café y el traguito de aguardiente que bebían y los cigarrillos que se fumaban. En el invierno, la pobre regresaba muy tarde de la noche de esos rezos, con un bollo de pan y cuatro mazorquillas de maíz, chorreando agua y con los pies cubiertos de barro. No me explicaba yo cómo podía ella recorrer de noche esos caminos, sin luz alguna, desafiando los profundos lodazales y el azote despiadado de los frecuentes y violentos aguaceros. Entonces parecía extenuada al regresar y hacíame las preguntas de costumbre con voz cansada y débil. Pero, aún así, y si tenía cómo y con qué, no se olvidaba nunca de prepararme el aguadulce. Después se quitaba la ropa y la escurría, retorciéndola; se limpiaba los pies con un trapo mojado y metíase al camón, murmurando, entre suspiros, como única queja: Dura, muy dura la vida, Juan Ramón... ¡De veras que hay que saber tener paciencia...! Y por largo rato la sentía yo suspirar y estremecerse de frío bajo la raída cobija y los sacos de gangoche que le servían de abrigo. 1 N. del E.: En esta edición se escriben con cursiva palabras, nombres o expresiones originalmente destacados por el autor, los cuales se incluyen al final de la obra en un glosario, y también otros términos que son extranjerismos. Mi madrina era famosa para aliviar y curar algunas dolencias. Tenía mano suave y muy hábil para sobar lisiaduras y sacar empachos; y conocía remedios muy seguros para cortar un pasmo, detener un colerín o terminar con un ataque de lombrices. Por el pago de esos servicios, cuando los prestaba, recibía lo que le dieran unos cuantos centavos, una tapa e dulce, un racimo de plátanos o un puñado de café. Todo era bien recibido. Y con eso, lo poco que se ganaba rezando, lo que podía ayudar el San Jerónimo con sus milagros y los cuatro huevos de las gallinas, ella hacía verdaderos prodigios de economía para engañar el estómago e impedir que yo muriera de hambre. Mi madrina era respetada y gozaba de cierta simpatía en todos los caseríos de los alrededores; pero, posiblemente por su pobreza y por el lugar donde vivía, tan retirado, carecía de verdaderas amistades. No las buscaba, tampoco; aunque muy pobre, tenía orgullo. Solo en una persona confiaba su amistad: en doña Mercedes Molina. A ella acudía en sus momentos de mayor tribulación, para solicitar una pequeña ayuda o en busca de un consejo, aunque procuraba siempre no tener que molestarla. Doña Mercedes en vida de su marido había vivido varios años en la ciudad, dedicada con él al comercio. Era una anciana bastante bien conservada podía leer perfectamente sin necesidad de anteojos , alta y gorda, de piel muy blanca y ligeramente arrugada, ojos azules y pelo abundante, fino y blanquísimo, como el algodón, que ella se recogía en un hermoso moño en el que lucía siempre una ancha y floreada peineta de carey. Tenía varios hijos, ya casados algunos y otros estudiando en el extranjero. Y poseía una productiva hacienda en Las Canoas, sembrada de caña y de café, con un pequeño trapiche y una gran casa de adobes en el frente, sobre el camino, en la que vivía ella con sus dos hijos menores. A uno de esos dos muchachos, cuando apenas comenzaba a andar, mi madrina le salvó la vida logrando contenerle un tremendo ataque de lombrices, una noche en que ya todos lo daban por muerto y enterrado. Así habíalo oído contar yo de labios de la propia anciana. Desde entonces doña Mercedes Molina, agradecida, le hacía pequeños favores a mi madrina siempre que tenía ocasión, y le regalaba de cuando en cuando una tamuga de dulce. Y cuantas veces iban sus peones con la carreta a la ciudad, a vender leña, maíz o frutas, doña Mercedes mandábale con ellos uno o dos racimos de guineos que venían a constituir por días y días, muchas veces, nuestro único alimento y el sostén de las gallinas. Para mi madrina no había mejor palabra ni consejo más certero que el de doña Mercedes. La quería, la respetaba y tenía ciega confianza en ella. Pero solo en casos de extrema necesidad atrevíase a visitarla. Cuando al fin se decidía, yo la acompañaba muy contento, pues estaba encariñado con la anciana; me gustaba su rostro bondadoso, su pelo tan blanco y, sobre todo, el tono de su voz y su manera de decir las cosas, aunque algunas veces no alcanzara a comprender el verdadero sentido de su conversación. Hablaba recio, con franqueza, y sabía reír sabrosamente. Un día, mientras desenterraban viejos recuerdos, habíale dicho a mi madrina: Vos, Chon, de muchacha eras bonita. Yo me acuerdo... Te debías haber casao entonces. ¿No te parece? O haberte hecho de tu buen querido, por lo menos. ¿Qué fue esa gran barbaridá? Lo dijo así, como en broma, y entre risas alegres y armoniosas. Y como mi madrina me volviera a ver, sobresaltada, la anciana había exclamado, sin dejar de reír: ¡Si está muy chiquillo...! ¿Que va a entender él de tales cosas todavía? *** Mi madrina era religiosa hasta la médula de sus huesos; sin embargo, solo el día domingo iba a la iglesia, y a la misa de las seis de la mañana, porque esa era la más corta. Muy oscuro todavía ya estaba bañándose en la acequia, metida en un vestido viejo. Y después me hacía bañarme a mí, porque yo también tenía que ir a la misa. Si le quedaba algún dinero lo llevaba consigo, para hacer de una vez sus pequeñas compras en el mercado de la ciudad. Arrodillábase muy atrás, en un rincón, y rezaba con apasionado fervor, con una mano en el pecho y cubriéndose los ojos con la otra; pero jamás la vi echar un centavo cuando el gordo sacristán pasaba recogiendo las limosnas, cosa que me tuvo intrigado durante mucho tiempo, hasta que un domingo me atreví a preguntarle, mientras íbamos saliendo de la iglesia: Madrina, ¿por qué no echamos un cinco en el platillo? Tal vez eso nos traiga suerte. Ella había fruncido el entrecejo, para contestarme con un seco y cortante: —¡Somos muy pobres! Nada me aclaraba con eso mi madrina. Porque yo bien sabía que ella, siempre que se ganaba algunos centavos, apartaba cinco céntimos y a veces hasta un diez, para regalárselos a Bernardo, el pordiosero del Brazil. Ese Bernardo causábame siempre una gran impresión. Era un hombre de unos cuarenta o cuarenta y cinco años, de cuerpo robusto y cara muy hermosa y triste, igual a la de algunos santos que yo viera en la iglesia; barba rojiza, rizada y abundante, y larga cabellera. Tenía ambos brazos paralizados y las piernas medio tullidas; movíase con gran esfuerzo, arrastrando lentamente los pies, que llevaba envueltos en unas burdas e incómodas defensas de cuero crudo que algún vecino compasivo le fabricara. Vivía muy lejos, en El Brazil, en un rancho rodeado de bambúes y enclavado sobre un alto paredón, con su vieja hermana y una sobrina muda Tina la muda , como le decían algunos. Bernardo salía de su rancho los lunes y los viernes de todas las semanas, con unas viejas alforjas de cuero sobre los hombros y comenzaba a barrer con sus pies tullidos el camino que llevaba a la ciudad. Al pasar frente a las casas saludaba a los vecinos con su voz clara y profunda, para que se supiera que allí iba él. Porque no pedía. Algunos vecinos salían y le echaban en las alforjas un bollo de pan, una candela o un par de plátanos, obsequios que él agradecía con palabras sencillas y sinceras. Frente a nuestra casa deteníase siempre, y hasta nosotros llegaba su saludo cordial: ¿Cómo amaneció hoy, ña Chon? ¿Qué tal está el muchacho? Si mi madrina tenía algún dinero, le mandaba conmigo cinco o diez centavos, o una candela o un pedazo de dulce. Él me sonreía con ternura, mostrando sus dientes brillantes y uniformes, me daba bromas y decía cosas agradables que me gustaban mucho y me llenaban de alegría; y entonces yo sentía deseos de poder enjugar su blanca y despejada frente donde parecían chispear multitud de gotitas de cristalino sudor. Una vez se me ocurrió preguntarle por las Pepas, deseoso de saber si esas brujas le regalaban algo. ¡Qué pregunta! exclamó él, riendo alegremente . Esas una vez me atojaron el perro; pero dos, no. Hora paso por allí como si ellas no existieran... Vos crés qu esas se parecen a ustedes, ¿ah? me echó una mirada cariñosa y se despidió diciendo en tono festivo: ¿Sabes, Juan Ramón? Vos vas a ser un hombre muy bueno y muy guapo y con grandes montones de plata... ¡Ya verás, ya verás! Cuando no tenía qué darle, mi madrina salía hasta el portoncillo y entablaba una corta plática con él, preguntándole por la mudita y por la salud de su hermana, para despedirlo luego diciéndole: Hoy estamos muy pobres, Bernardo. Que Dios te ayude y te acompañe. Él, entonces, despedíase con palabras animosas: Muchas gracias, ña Chon. Dios me le ha de reparar mucho, pero mucho, un día e tantos... De noche, y nosotros acostados ya, volvíamos a oír su voz al regresar, como una imploración contra el silencio y la soledad que lo rodeaban: ¡Aquí voy...! ¡Que duerman bien, los dos! Que Dios lo acompañe y lo proteja... murmuraba mi madrina conmovida e incorporándose un poco para santiguarse rápida y nerviosamente. Yo, en el silencio de la noche, quedábame oyendo por largo rato, angustiado, cómo se iba alejando lentamente el monótono rastrilleo de sus cansados pies. ¡Pobre Bernardo! Cuántos esfuerzos para ir a la ciudad y regresar después hasta su lejano rancho. ¿Cómo haría en el invierno, con los fuertes aguaceros y los grandes y peligrosos lodazales del camino? Pensando en la desgracia de aquel hombre y sintiendo tiritar de frío a mi madrina, una gran amargura subía hasta mi garganta; y entonces deseaba ardientemente llegar a tener mucho dinero, como me lo anunciara Bernardo, para comprarle a él un coche con hermosos caballos, igual al que yo viera en una vieja estampa, y para regalarle a mi madrina una casa con muchos colchones y cobijas. *** Cuando mi madrina lo disponía así, salíamos muy de mañanita en busca de leña, allá, por El Brazil, en la hacienda de doña María Arrieta, o por las orillas del río, o más lejos aún, en los potreros enmontados y en las tupidas breñas de Rosales, donde también tenía permiso de entrar a recoger barañas. Para mí esos paseos eran muy agradables, y los aprovechaba para correr por todas partes, fisgoneando en todos los rincones en busca de posibles duendes, descubriendo los más escondidos panales, hurgando nidos de ardillas y alborotando piapias y oropéndolas. Pero, eso sí, no podía subir a los árboles a comer frutas, ni mucho menos apearlas a pedradas; tenía que conformarme con las que se hallaban en el suelo, picadas por los pájaros o mordidas por las ardillas y los zorros. Mi madrina era así: honrada y severa. Por eso yo llegaba a sospechar que allá, en la casa, ella, compadeciéndose de mí, fingía dormir para facilitar mis furtivas escapadas a los cercados vecinos; porque eso solo ocurría cuando su miseria era muy extrema y no tenía ya con qué aplacar mi estómago. Mi madrina alistábame un pequeño atado de menudas barañas, y para ella preparaba una carga inmensa, muy bien asegurada con gruesos y resistentes bejucos. Encorvada bajo el peso excesivo de la leña que a mí me parecía a punto de aplastarla, iniciaba el regreso, apresurando el paso y procurando descansar muy pocas veces en el camino, porque así eludía el exagerado esfuerzo que necesitaba hacer para echarse de nuevo la pesada carga al hombro. Sorprendíame su enorme resistencia. Yo la miraba subir y bajar las empinadas cuestas sin aminorar el paso, incansable, muy agachada y respirando fuerte, mientras el sudor le corría por la cara y los brazos e iba cayendo gota a gota sobre el polvo del camino. Cuando llegábamos a la casa, mi madrina dejaba caer en el patiecillo la pesada carga y lanzaba largos y ruidosos suspiros de alivio; le temblaba el cuerpo, no podía articular palabra y parecía a punto de caer fulminada por aquel tremendo y prolongado esfuerzo. Entonces enjutábase el rostro con un trapo húmedo, para refrescárselo; bebía con avidez grandes tragos de agua, y, ya más calmada, sonreía y en alta voz exclamaba, satisfecha, pero todavía con un ligero temblor en el hablar: —¡Alabao sea Dios! Nos costó llegar... ¡Pero llegamos! Pesaba, ¿verdá?... Hora tenemos leña pa tamaños días... *** A veces llegaban para mi madrina, con mayor frecuencia en el invierno, largas semanas de espantosa miseria y absoluto desamparo. Ni un novenario, ni un milagro del San Jerónimo, ni nadie que necesitara de sus servicios como curandera. ¡Nada! Mi madrina racionaba los últimos guineos que nos mandara doña Mercedes Molina, a quien se empeñaba en no ir a molestar. Confiaba en una ayuda de Dios. Apenas probaba los guineos para que yo pudiera comer un poco más, y los últimos bocados me los daba a mí; podía resistir días enteros sin comer, musitando plegarias y resobando las cuentas del rosario. Esos días de hambre eran terriblemente largos y aburridos y los pasaba yo en una constante espera, con el oído atento a los rumores del camino. Mi madrina volvía a roncar en su viejo taburete de cuero; y yo volvíame a escapar a los cercados vecinos, con Canelo, a robar frutas que luego comía furtivamente, tratando de aprovechar el sueño de la anciana. Ella de pronto dejaba de roncar, se movía en su asiento y, sin abrir los ojos, decía desde allá, muy suavemente: Parece que me llega un olor a naranja, Juan Ramón... ¿Qué será? No, madrina... Son unas cascarillas secas que me encontré ahí y que me estoy mascando. Ah, ¿sí? decía ella, sonriendo. Y continuaba rumiando oraciones con paciencia, en espera de la milagrosa ayuda del buen Dios. *** Un día de esos, de hambre y aburrimiento, vino a verificarse un verdadero y portentoso milagro. Fue un lunes, día de la feria de ganado en Alajuela. Desde el día anterior no probábamos bocado, y mi madrina, en su taburete, repasaba las cuentas del rosario implorando con fervor misericordia. Yo, que había estado en la orilla de la cerca viendo desde allí cómo unos jinetes luchaban por dominar un toro bravo que se escapara de la Plaza de Ganado, acababa de regresar a mi banquillo, cerca de mi madrina, a esperar su primer ronquido para ir a robar unas cuantas frutas, cuando desde el camino llegó un sonoro: ¡Upe...! ¿Me pueden regalar un poquito de agua? Mi madrina abrió los ojos y me dijo con desgano: Llévele el calabazo y el tarrito, pa que se tome la que quiera. Yo salí con ambas cosas y me encontré con un desconocido que ya en esos momentos terminaba de amarrar las riendas de su caballo al no muy seguro poste del portoncillo. Era un hombre alto y gordo, de vientre un tanto abultado, mejillas muy rosadas y grueso bigote negro, en el que apenas comenzaban a apuntar las canas. Llevaba un fieltro de anchas alas, chaqueta de paño azul, orlada de negro, y pantalones verdes, de pana, recogidos entre unas polainas de cuero amarillo que hacían juego con el color de sus zapatos. Ostentaba en su mano izquierda un hermoso anillo de oro; de oro era también la gorda cadena de su reloj, así como algunos de sus dientes, que yo le vi brillar cuando me dijo, después de rechazar con una mueca de desagrado el agua que tímidamente le ofrecía: ¿Está tu mamá, muchacho? Yo no salía aún de mi asombro ante tan extraña e inesperada visita; tartamudeando contesté: ¿Mi madrina? Ah... sí... Está rezando. ¿Sí...? dijo el hombre riendo maliciosamente. Después afirmó: Bueno, no importa. Necesito hablar con ella y abrió el portoncillo y metióse al patio, amenazando con su tajona de contera plateada a Canelo, que le gruñía y enseñaba los dientes. Mi madrina ya lo estaba esperando parada en media puerta, tan asombrada como yo y arreglándose nerviosamente el rebozo, que a toda prisa habíase echado encima para ocultar el estado lamentable de su blusa. El hombre la saludó y luego comenzó a titubear, como si no encontrara forma de explicar lo que quería. Por fin dijo: Pues, mire usté... La cosa es que yo tengo un enredo bastante complicao y alguien me ha dicho que viniera aquí y que con toda seguridá que eso se podría arreglar... Y a eso vengo. Usté mande, señor. Diga en qué le podemos ayudar díjole mi madrina, bastante intrigada y sorprendida. ¡Así me gusta! exclamó el hombre. Y, alentado por esas palabras de mi madrina, habló entonces con mayor soltura y con un poco más de claridad: Yo tengo dos carnicerías en San José. No vivo mal; me sobra la plata. ¿Pa qué es la plata? Hay que vivir la vida y yo no estoy tan viejo, que se diga. ¿No es cierto?... Soy casao. Pero, bueno, la cosa es que yo quiero a la sobrina e mi mujer. ¡Es que es guapísima...! Yo le he ofrecido dar todo lo que ella quiera, todo lo que ella pida... Al oír esas peregrinas y sospechosas razones mi madrina frunció el entrecejo y comenzó a mirar al hombre con enojo y recelo, mientras que, inquieta, torcía y retorcía las puntas del rebozo. ... Sí, y al principio la muchacha parecía decidida a todo seguía diciendo el hombre . Pero de un momento a otro se me echó pa atrás... Yo creo que es un enredillo que se tiene por allí... ¡Pero yo la quiero pa mí, me cueste lo que me cueste! Si usté me vende unos polvos de esos y... Ella estalló entonces, furiosa: ¡S equivoca usté, señor! Yo soy pobre, pero... ¡Cóbreme usté lo que quiera! exclamó el hombre, interrumpiéndola . ¡Yo le pago lo que me pida! No tenga miedo: yo soy de confianza. Yo conozco la fama de ustedes... Mi madrina abrió mucho los ojos, sorprendida. Me miró de extraña manera y, resolviéndose, dijo: Espere un momentico. Ya vuelvo y se encerró en la casa. Yo la oí raspando algo en el fogón. Al poco rato salió y diole al hombre un papelillo muy doblado. Aquí tiene. Deme lo que quiera dijo. Él se apresuró a guardárselo en el bolsillo, con grandes muestras de alegría y satisfacción. ¡Muchas gracias! ¡No le va a pesar! prometió . Se lo doy en una taza e café, ¿verdá?... No, no, mejor en una cerveza; a ella le gustan mucho y sacando de la bolsa un apuñado billete se lo dio a mi madrina, diciendo: ¡Tome, tome! ¡Usté me hace muy dichoso...! Si esto me resulta, a usté no le va a pesar, porque yo tengo muchos amigos, ¡pero muchos! y ya estaba casi en el portoncillo cuando agregó: Si la consigo, como espero, usté va a saber quién soy yo... ¡Le regalo cincuenta pesos! ¡Palabra de hombre! *** Mi madrina se metió apresuradamente y entornó la puerta. Yo, maravillado por todo cuanto había visto y oído, entré también. La encontré sentada ya en su taburete, y parecía muy nerviosa removíase con desasosiego en el asiento barbotando palabras ininteligibles y estrujaba entre sus manos el billete, haciéndolo crujir; poco a poco lo fue extendiendo luego, para exclamar de pronto, dejándolo caer del susto. ¡Diez pesos...! ¡Virgen Santa, este es un milagro...! Pero quién sabe qué terrible duda o siniestro temor cruzó en ese mismo momento por su cerebro, porque inmediatamente se levantó, casi de un salto, diciendo con gran consternación: ¡Es plata salada, es plata salada! ¡Me voy a condenar...! y corrió a hincarse en un rincón, frente a su Virgen del Carmen. Allí, angustiada, con la cara metida entre sus manos, comenzó a rezar y a invocar el perdón de Dios. Hasta mí llegaban, de vez en cuando, sus desesperadas lamentaciones: ¡He pecao...! ¡Sí..., engañé a ese hombre...! ¡Perdón, Señor, perdón...! ¡Teníamos hambre, Señor! ¡No lo hice por mí, lo hice por esa pobre criatura...! ¡Virgen Purísima, Santa Madre de Dios, perdón...! Yo temblaba, atemorizado, presintiendo amenazas y castigos espantosos, y empecé a sollozar. Ella entonces pareció conmoverse y aplacarse. Se levantó y fue a acariciarme la cabeza, diciendo, para consolarme: ¿Idiay?, el hombre se equivocó e casa. Lo mandaron pa onde las Pepas, y Dios lo echó pa esta casa... ¡Esas brujas sí hubieran desgraciao a la pobre muchacha! Se salvó, por dicha... Y pa que él no fuera tan zamarro, le di un poco e ceniza con sal y con ladrillo raspao... Hora, lo que tenemos que hacer es llevar esa plata a la iglesia. Pero no quedó muy conforme con sus propias justificaciones, porque un rato después recogió el billete, se puso el rebozo y díjome: Lávese la cara... Nos vamos ya mismo pa onde ña Mercedes. ¡Que ella me aconseje y que resuelva! Doña Mercedes estaba sola, sentada en un pequeño escaño, leyendo a la sombra de un frondoso naranjo. Sus dos muchachos vigilaban el trabajo de los peones, allá, en el trapiche, de cuya chimenea veíanse escapar perezosas nubecillas de humo. La bondadosa anciana divirtióse mucho con la historia que llevaba mi madrina. Sus ojos azules brillaban con maliciosa alegría, reía sabrosamente y hacíame guiños, que eran de burla para mi madrina, cuando esta, después de hacerle un minucioso relato de todo cuanto le ocurriera con el extraño visitante, acongojada decía: Aconséjeme usté, ña Mercedes... ¡Es que esto que me ha pasao es horrible! ¿A qué horas se me jué a ocurrir...? He cometido un pecao muy negro. Porque esa plata no es mía... Es robada, ña Mercedes... Yo creo que lo mejor será llevársela al Padre, ¿no cré? ¡No, no! replicó la anciana, entre risas . ¡Que ocurrencia! El Padre no la necesita y tiene e todo y le sobra más bien... Y vos si tenés necesidá. ¿Y qué vas a ganar con eso? ¿No decís que se estaban muriendo de hambre? ¿No estabas esperando un milagro? Pues, bueno, ¡ahí lo tenés! y reía alegremente y guiñaba un ojo en gesto de inteligencia y picardía. Quién sabe, ña Mercedes, quién sabe... decía a todo esto mi madrina, moviendo pensativamente la cabeza. La anciana púsose muy seria entonces, y dijo en tono severo: ¡No seas tonta, Chon! Tal como vos decís, ese hombre iba pa onde las Pepas. Y esas pécoras, además de arrancarle la plata, le hubieran dao cualquier cochinada, que por lo muy menos le hubiera enfermao el estómago a la otra pobre... Porque eso de maleficios y de brujerías no son más que tonteras... Sugestión y nada más, como decía mi marido, ¡pura sugestión! ¿Estás creyendo vos en esas babosadas? “nda, vete tranquila, Chon. Esa plata es muy tuya. Cosa e suerte... Comprá qué comer. Y, ¿sabés?, comprá unas varas de manta y me las traés, pa hacerle un par de camisetas a ese pobre chiquillo. Mi madrina, muy tranquilizada, terminó por decir, como para acabar de disipar sus últimos escrúpulos: Bueno, ña Mercedes, así será; como dice usté. Compraré la manta... Y le voy a regalar un peso a Bernardo, pa aplacar a Dios... ¡Eso sí! ¡Eso sí! exclamó la anciana, gratamente impresionada . Bernardo sí lo necesita, ¿ves? Eso sí te lo agradece el Cielo... Sos muy buena, Chon... ¡Ojalá que Dios te repare muchos billetes como ese que te dieron hoy! Regresó mi madrina muy contenta. Yo también. Las palabras de la anciana, sin poder explicarme por qué, habíanme llenado de gozo y de confianza. Y me regocijaba pensando en mis camisetas nuevas y en la agradable sorpresa que le daría esa noche al pobre Bernardo, cuando pasara de regreso hacia el Brazil. *** Pasaron dos o tres semanas. Un día, lunes también jugaba yo con Canelo en el patiecillo, cuando, por ahí de las diez de la mañana, el galopar de un caballo hízome mirar hacia el camino. Era el hombre. Plantó la bestia en seco de un recio tirón de riendas, gritando al mismo tiempo: ¡Hola, muchacho! ¿Está tu madrina? Quedé frío, aterrorizado. Por mi mente cruzó veloz una sospecha horrible: él habíase dado cuenta del engaño y venía a reclamar su dinero, del cual habíamos gastado ya hasta el último centavo; posiblemente tendríamos que ir a la cárcel. Mi madrina se asomó a la puerta, palideció e hizo un ligero intento de cerrar. Pero quedóse allí, anonadada, inmóvil, como si se hubiera convertido en piedra; tal era su actitud. El hombre, mientras tanto, se había desmontado ya y estaba amarrando su caballo al poste del portoncillo, diciendo desde allí: —No me esperaba, ¿verdá? O, ¿sí...? Soy hombre de palabra: le dije que vendría, ¡y aquí estoy! Entró muy tranquilamente, sonriendo y haciéndole amagos con su tajona a Canelo, que le ladraba furioso. Ya frente a mi madrina dijo: No me engañaron. ¡Son ustedes la última palabra! Yo mismo me he quedao pasmao... ¡La muchacha es mía! Le... ¿Cómo...? exclamó mi madrina, asombrada, interrumpiéndolo. Muy fácil dijo él entonces, riendo alegremente . Fue cosa de algunas noches de tomar cerveza juntos, hasta que le pude echar en una lo que usté me dio... Y, ¡santo remedio!: dos noches más de paseo, un poquito e labia mía, ¡y al cuarto de un hotel...! Hora está viviendo en una casita muy bonita que le tengo alquilada, y nos pasamos los dos en una pura luna e miel... ¿Qué le parece? Mi madrina, que no acababa de salir todavía de su asombro, comenzó a tartamudear: Pero, señor... ¡si usté se ha equivocao de medio a medio! Usté buscaba a las Pepas... y yo me llamo Encarnación Salguero, ¿sabe?... Quiero que lo sepa, porque yo nunca... ¿Así es la cosa...? ¡Y usté lo sabía todo, hasta lo de que yo venía en busca de las Pepas...! exclamó el hombre admirado . ¡Con razón...! Entonces, eso fue pura suerte mía... ¡Qué dicha que no llegué onde esas tales Pepas...! Muy buena noticia pa algunos amigos míos, ¿sabe...? Me alegro mucho de haberla conocido. ¡Es usté una maravilla y le agradezco en el alma todo lo que ha hecho por mí! dijo, y poniendo en las manos de mi azorada madrina una rollito de billetes, agregó: Se los prometí, y se los traigo. Son suyos estos cincuenta pesos. Se los ha requeteganao. Usté, en la capital, se haría rica en un momento, ¡palabra...! Y me voy ya, porque me están esperando los piones con unas reses que compré. ¡Adiós, y muchas gracias! Yo estaba muy contento con aquel inesperado y extraordinario regalo. Pero mi madrina, en cuanto cerró la puerta, mostrándome con espanto los billetes dijo, atormentada por las dudas y el temor: ¡Cincuenta pesos...! ¿Qué voy hacer yo con esta plata, Virgen Santa? ¡Dios mío, esto si que es un robo, de verdá...! ¿Por qué? le dije yo, ingenuamente extrañado : Si el hombre se los regaló. Dijo que usté se los había ganao... Idiay, le sirvió el remedio que usté le vendió... Mi madrina dio un respingo, asustada, y me increpó furiosa: ¿Qué está diciendo, so idiota? ¿Está loco...? y se quedó un momento pensativa, para murmurar después, con angustia : ¿Será posible, Virgen Santísima? ¡Solo eso iba a faltar...! Su desasosiego iba creciendo por instantes. Movíase de un lado para otro, retorciéndose las manos, y comenzó a rezar y a lamentarse, haciéndose en voz alta tremendas recriminaciones. Yo, desorientado y conmovido, me atreví a insinuar tímidamente: Madrina... ¿por qué no le cuenta a ña Mercedes? ¡Tiene razón, muchacho! Nos vamos p allá... ¡Que la Virgen y ña Mercedes me alumbren y me saquen de este enredo! dijo con alivio y mientras se echaba el rebozo al cuello, después de esconder el dinero apresuradamente debajo de un tinamaste del fogón. *** Mi madrina contó a doña Mercedes, con grandes aspavientos, el extraordinario desenlace de su aventura con el desconocido. Manifestó sus temores a un posible castigo del Cielo, y después de lamentarse mucho terminó diciendo: Me atormenta pensar si no sería que yo, por pura chiripa, resulté dándole al hombre lo que de verdá se necesitaba pa poner loca a la muchacha... ¡Santísima Virgen del Carmen...! ¡Entonces sí que me he echao encima la desgracia de esa pobre...! La anciana, a quien había sorprendido bastante la cuantía del obsequio que le hicieron a mi madrina, al oír las últimas palabras de esta prorrumpió en alegres carcajadas. ¡Oh, Chon, y qué ocurrencias las tuyas! dijo, enjugándose los ojos . ¡De veras que sos sencilla...! ¿No te dije que esas tonteras eran pura sugestión? Claro: el hombre pa poderle meter el poco e ceniza que le diste, se le tuvo que poner a las trabas a la muchacha, pasiando todas las noches con ella y haciéndole grandes ofrecimientos; y la otra, que debe ser una gran pícara, y que seguro que lo que estaba haciendo era pastoriando la plata del hombre, en cuanto se creyó afianzada le dio gusto. Eso es todo. ¿Qué culpa vas a tener vos de eso? Tal vez, ña Mercedes. Yo no digo que no aceptó mi madrina, aplacándose . Usté es leída, ha vivido mucho en la ciudá y conoce más la gente que yo. Pero, ¿no cré que sería bueno que consultara esto con el Padre? Es que me da miedo... ¡No! No consultés con nadie, ni le hablés a nadie de esto aconsejó la anciana, con firmeza . Si le vas con el cuento al Padre, nada tendría e raro que resultara él cogiéndose el mandao, sin ningún beneficio pa vos. ¿Y a cuenta e qué? Esa plata te cayó del Cielo. Es tuya. Aprovechala. Y si otros babosos, alborotados por ese, te llegan con embajadas parecidas, ¡aprovechalos también, pa que no sean tontos! ¿No me has dicho vos que te preocupa mucho la suerte e Juan Ramón? Ojalá llegaras a tener cómo mandarlo a la escuela, siquiera... Ya se le está pasando el tiempo, ¿sabés? Esa noche, como si tuviera necesidad de desahogarse o de justificar más su resolución de quedarse con el dinero, mi madrina esperó el regreso de Bernardo: lo pasó adelante, obsequióle un billete de cinco colones, y de un tirón le relató de cabo a rabo todas las incidencias del curioso suceso, repitiéndole también las palabras y consejos que escuchara de labios de doña Mercedes. Después esperó con inquietud la opinión de Bernardo. Este, que al principio se asustara y sorprendiera mucho, terminó por reír alegremente. Me parece que ña Mercedes tiene toda la razón dijo . Ella sabe mucho y es muy buena; no le busca a usté ni a nadie ningún mal... ¡Jué un milagro! Esa plata se la echó a usté Dios, que todo lo ve y que todo lo sabe. Y en mejores manos no podía haber cáido, ña Chon... ¡Que le aproveche! Y si a otros tontos, de esos que tienen de sobra la plata pa botarla en zamarradas, se les ocurre venir por aquí, yo le digo como ña Mercedes: ¡Allá ellos! Uste es pobre y necesita; y Juan Ramón no tiene en el mundo más amparo que usté. Con aquellos cincuenta colones mi madrina se había comprado una blusa y un delantal, y amplió su gallinero; para mí compró también ropa. Y desde entonces su vida habíase hecho muy misteriosa, surgiendo en la mía, por tal razón, muchas complicaciones, curiosas unas y otras bastante desagradables. Mi madrina comenzó a recibir extrañas visitas, casi siempre los lunes. En cada ocasión de esas alejábame a mí, para encerrarse luego con ellas entre la casa, asegurando la puerta por dentro, como si no quisiera que yo me diera cuenta de lo que hacía y conversaba con tales personas. Pero yo, acicateado por la curiosidad, cuantas veces podía iba a fisgonear por detrás de la casilla. Y en varias ocasiones alcancé a ver, por una rendija, cómo le entregaban puñados de dinero, que ella recibía con la mano izquierda, mientras cerraba los ojos y se santiguaba con la derecha. Según lo que yo había logrado ver y oír, mi madrina vendía remedios y talismanes infalibles para todo; para curar maleficios y diabólicas enfermedades; para tener suerte en los negocios, o fortuna en el amor, y hasta para reanudar una amistad perdida. Al poco tiempo llegó a tener una cajita llena de pequeños y extraños objetos y de paquetitos envueltos en papeles de diferente color, cajita que ella procuraba inútilmente mantener fuera del alcance de mis ojos. Todas esas cosas me maravillaban y, algunas veces, me causaban un raro temor. Poco a poco fueron aumentando las visitas. Al principio llegaban solo los lunes; pero después, en otros días de la semana también, especialmente los domingos, por la tarde. Y siempre eran personas desconocidas, de ambos sexos, porque pronto comenzaron a llegar con alguna frecuencia ciertas señoras, muy bien vestidas y que parecían venir todas de la capital. Mi madrina compró un gran baúl, con su buena cerradura y una llave que no se volvió a desprender de la cintura, en el que guardó desde entonces la ropa, su cajita de polvos y talismanes y el dinero que iba recogiendo con sus misteriosos trabajos. Con el tiempo y el continuado ejercicio, mi madrina, a quien ayudaba su viveza natural, había llegado a adquirir aplomo y mucha malicia para tratar a sus visitas. Y de cuando en cuando tenía conversaciones singulares con algunas de ellas. Aunque siempre bajaba mucho la voz en tales entrevistas, yo, atisbando por detrás de la casilla, una vez oí que ella decía: ¿Usté es casao? Sí. Hace dos años... Tengo un hijo respondió la voz bronca de un hombre de madura edad. ¿Y esa mujer? volvió a inquirir ella, en tono seco y cortante. También... Pero me gusta mucho; es locura lo que tengo por ella... ¡Es que es muy hermosa! ¿Tiene mucho e casada? Si usté conoce al marido, dígame cómo es él. Pues, somos algo vecinos, pero hora él está muy disgustao conmigo... Es un hombre como e mi edá, más o menos, pero más bajito y de bigote un poco enfermo... Es panadero... Sí, yo creo que tendrán unos diez años de casaos, y tienen tres muchachos, tamañones ya... ¡Ya sé de quién se trata! ¡Yo conozco ese hombre...! afirmó mi madrina. Y agregó después, con extraño acento : No le puedo servir, ¿sabe? Lo siento mucho... ¿Por qué? ¡Si yo le voy a pagar lo que me cobre! ¡Ni mil pesos que me diera! ¡Sería matarlo a usté! aseguró ella enfáticamente . Es que yo le vendí a ese hombre una contra , y el que se meta con su mujer al poco tiempo se tiene que quedar mudo y tullío... ¿Cómo...? ¿Será posible? Así es sentenció ella . Se lo digo pa que tenga cuidao. ¡Deje usté que otros tantén, pa que vea!... Si usté quiere, yo le vendo un remedio pa que se cure de esa tontera y viva bien con su mujer y una contra , pa que nadie le pueda hacer un daño a su esposa ni a su muchachito. El hombre le compró ambas cosas y se fue contento y agradecido con mi madrina. *** En otra ocasión, tratando con un hombre joven, volví a oír que preguntaba: ¿Usté es casao? No, por dicha contestó él, riendo nerviosamente. ¿Y usté se piensa casar con esa muchacha? inquirió ella, entonces. Pues, mire... La verdá es que yo la quiero. Pero, si la consigo, ¿pa qué casarme? Por eso vine... ¡Anjá! Y ella, ¿vale la pena? O es que ya ha tenido sus enreditos, ¿ah? —¡No, no! Es una muchacha muy buena y muy bonita declaró él, con cierto orgullo . Es de una familia muy honrada, créamelo. Ah, ¿sí? Pues, sabe usté, no le va a servir mi remedio, ¡qué vainas! ¿Por qué? Porque si la logra engañar con él y después no se casa, al año completo usté se arruina y se tulle. Piénselo bien... ¡Así es el remedio! ¡Demonio! exclamó el muchacho asustado. ¡Entonces no! Mejor me caso con ella de una vez. De por sí... ¡Eso mismo es lo que usté tiene que hacer! aconsejó mi madrina. Y le dio un pequeño objeto, diciendo : Tome. Esto es pa que sea muy dichoso en su matrimonio... No le cuesta nada; lo que usté quiera dar... Y yo vi cuando el muchacho, al despedirse, le echó un billete en el regazo, diciendo: Cójalo. Yo se lo regalo. ¡Y muchas gracias! *** Comíamos todos los días. Canelo comenzó a engordar y a crecer. Mi madrina pudo ir comprando algunas cosas necesarias: una mesa, con carpeta azul; dos sillas, para las visitas; algunos trastos de cocina; una cama, dos cobijas, ropa para ella y para mí y unos botines que se siguió poniendo todos los días. Pero algo raro le ocurría, porque de un momento a otro habíale dado por vivir en absoluto retraimiento; cuando no tenía visitas se encerraba en la casa a atender sus quehaceres y a musitar oraciones por largas horas. Habíase tornado muy huraña y parecía vivir constantemente atormentada. Eso se debía, tal vez, a la sospechosa circunstancia de que nadie, en los caseríos cercanos, desde que comenzaran las visitas y su buena suerte, hubiera vuelto a buscarla, como antes, para rezar novenarios, ni para que hiciera curaciones; ni a solicitar los servicios de su milagroso San Jerónimo. En esos caseríos vecinos circulaban extraños y perversos rumores en relación con las actividades de mi madrina, rumores que me mortificaban y enfurecían. Una vez, al pasar cerca de un grupo de mujeres, camino de mi casa, había oído decir a una de ellas, mientras todos los ojos se clavaban en mí con gran insistencia y maligna curiosidad: ¡Ese es el ahijado de esa bruja que estábamos mentando! Yo eché a correr para que no me vieran llorar de rabia y de vergüenza. Nada le dije a mi madrina, pero viví entonces días muy tristes, atormentado por el temor de que tales habladurías pudieran llegar de un momento a otro a oídos suyos. *** Una tarde, estando yo con mi madrina en la puerta de la casa, dos rezadoras, antiguas compañeras suyas en los novenarios, al pasar frente a nosotros aligeraron el paso, se santiguaron y no nos dijeron adiós ni nos alzaron a ver siquiera. Nos tienen miedo... murmuré inconscientemente, con aflicción. Ella estrechó mi cabeza contra su pecho, e inmediatamente se fue a sentar en su viejo taburete, para disimular con un rezo el amargo sollozo que no pudo contener. Dos o tres incidentes parecidos ocurrieron luego. Y un domingo, al terminar la misa, cuando íbamos saliendo de la iglesia, una mujer a nuestro lado dijo, en alta voz, para que oyeran todos, y señalando abiertamente a mi madrina: ¡Miren qué hipócrita! ¡Se va a salar la iglesia...! ¡Hay que decirle al Padre que l eche una maldición, pa que no vuelva a poner los pies aquí! Por eso jamás pudimos volver a visitar la iglesia. Siempre que le sucedían cosas así mi madrina caía en negros y prolongados períodos de angustioso mutismo, de silenciosa desesperación. Entonces ayunaba por días y días, rezaba más que nunca y se atormentaba con crueles penitencias. Una noche de esas me desperté muy tarde, casi amaneciendo ya, y al verla encogióseme el corazón de angustia y de temor. Mi madrina, cubierta apenas por un ligero camisón, estaba hincada ante la Virgen del Carmen, sobre granos de maíz, entre dos velas encendidas, con sus delgados brazos en alto y una gruesa piedra en cada mano; en ese continuado esfuerzo, lentas y brillantes gotas de sudor se le escurrían desde los brazos hasta el cuello y las axilas, y toda ella estremecíase a cada sollozo mientras en voz baja y temblona imploraba la ayuda del Cielo: ¡Ayúdame, Virgen Santa, y dame tu perdón... ! ¡Todo lo que hago y lo que sufro es por él...! ¡Yo no necesito e nada...! ¡Dios lo sabe, Virgen Purísima! Un pavor horrible se apoderó de mí y comencé a llorar desesperadamente, interrumpiendo así las invocaciones de mi madrina. Ella asustóse al oírme, dejó caer las piedras, apagó las velas de dos nerviosas manotadas y corrió a acostarse apresuradamente, tratando de consolarme con palabras de aliento y de cariño. Algunas veces, cuando a pesar de sus muchas penitencias la angustia y el desa-sosiego se le hacían intolerables, mi madrina acudía a doña Mercedes. La bondadosa anciana, que se reía de todos los malignos decires de la gente, la tranquilizaba entonces, confortándola con reflexiones y consejos convincentes y oportunos. ¡No hagás caso, Chon! le decía . ¿Por qué te preocupa todo lo que dicen y hacen esas beatas hipócritas y deslenguadas? ¡Si es envidia lo que te tienen...! Dios sabe que no l estás haciendo mal a nadie y conoce tu intención... ¿No es en educar esa criatura en lo que estás pensando? Algún día, gracias a vos, Juan Ramón será doctor. Para ese entonces vos y yo estaremos hechas polvo, claro está; pero él se tendrá que acordar de vos, de las hambres que pasaron juntos, y entonces se le conmoverá el corazón y le podrá hacer muchos favores a los pobres... ¿Qué más querés que una obra de esas? Mi madrina regresaba siempre muy calmada y satisfecha después de esas pláticas con doña Mercedes. Sin embargo, mi madrina parecía sentirse cada vez más obligada a visitarla menos, posiblemente por el temor de perjudicarla con su mala fama. Pero doña Mercedes continuaba siendo su escudo y su refugio ante la incomprensión y maldad de la gente, y la luz que alumbraba su áspero camino. También le quedaba otro amigo seguro: Bernardo, el pordiosero del Brazil. Bernardo reaccionaba indignado contra los chismes del vecindario y defendía con calor a mi madrina, que para él era una santa. Cada vez que pasaba, con su saludo cariñoso dirigíale palabras de aliento y de consuelo, como para contribuir a mitigar las amargas penas de su amiga. Yo, por eso, cada día lo quería más; y me alegraba poder regalarle siempre muchas cosas y algún dinero, que mi madrina apartaba todas las semanas para él. Bernardo, al despedirse, algunas veces me decía, sonriendo alegremente: Juan Ramón, serás un gran doctor. ¡El doctor de los pobres! Yo me voy a esperar ¿sabés?, pa que me curés estas manos tan encogidas y estas canillas tan inútiles... ¡Cuidado te vas olvidar entonces de mí! Pasó el tiempo. Mi madrina continuaba ejerciendo su misteriosa y productiva profesión, siempre encerrada en la casa, atendiendo a las visitas que llegaban de la ciudad y de otros pueblos lejanos; hasta de Puntarenas habían llegado personas a solicitar sus servicios. No volvimos nunca a tener necesidad de ir a juntar barañas a las breñas de Rosales; cuando hacía falta, mi madrina compraba una carretada de leña, que yo metía y acomodaba en un galeroncillo que ella mandara hacer junto a la casa. Y a veces me hablaba de comprar algún día una casita más cómoda y decente, y de llevarse entonces a vivir con nosotros, pagándole un sueldo mensual, a la sobrina de Bernardo, la muda, para que atendiera la cocina y nos lavara la ropa. Yo sospechaba que ella tenía, ya, guardado en su baúl, un grueso fajo de billetes. Pero en los caseríos exageraban sus negocios, afirmándose que con sus maleficios ganaba montones de dinero; y que enterradas debajo del fogón ocultaba dos tinajas con un rico tesoro en joyas y monedas. Ese estúpido rumor me hacía vivir en constante angustia. De noche despertábame hasta el rumor del viento, y entonces me sentaba en la cama, sobresaltado, en espera de los ladrones que nos iban a matar para adueñarse así de las fantásticas tinajas. Estaba yo una tarde muy entretenido jugando con Canelo, cuando me sorprendió de pronto la inesperada visita del Padre Carlos, como le llamaban todos; el mismo que había visto siempre oficiando la misa, tiempo atrás, cuando podíamos visitar la Iglesia. Era un español bajo y fornido, de revueltas cejas y rubicunda faz. Quedóse por un momento plantado frente al portoncillo, muy serio, examinando con atención la casa y luego a mí, con sus ojos grises, de chispeante mirada, que infundiéronme temor y respeto al mismo tiempo. Después dijo: Busco a tu madrina. ¿Está? ¡Llámala! Me estremecí al escuchar su voz y comencé a titubear, no sabiendo si debía obedecer o no. Estaba horrorizado; para mí, el Padre Carlos llegaba a echarle una terrible maldición a mi madrina. Ella salió a la puerta y al ver al cura hizo un involuntario gesto de espanto, palideciendo. Y cuando lo saludó, en su voz había un ligero temblor. —¿Me buscaba a mí, Padre Carlos? preguntó después. El cura abrió el portoncillo y echó a andar hacia la casa, sin decir palabra, acariciando con sus cortos y gordos dedos el rosario que pendía de su cintura. Al llegar a la puerta se volvió para ordenarme, reforzando sus palabras con enérgicos ademanes: ¡Vete, muchacho! ¡Vete a jugar a la calle! mirada, entró, y él mismo cerró la puerta. y lanzándome una furiosa Quedé anonadado, deshecho. La llameante mirada del cura dejóme fulminado, y yo veía abrirse el cielo y desatarse su terrible cólera para aplastar a mi madrina y aplastarme a mí. Por largo rato permanecí inmóvil, obsesionado por el mandato del Padre Carlos y luchando contra un desesperado deseo de poder oír lo que él le estaba diciendo a mi madrina. Al fin pudo más la curiosidad que el temor al cura; me escurrí por detrás de la casilla y, en puntillas, temblando, acerquéme a mi rendija. Mi madrina estaba hecha un puño en su viejo taburete. El Padre Carlos, sentado en una silla, muy cerca de ella, amenazábala con el crucifijo y en esos momentos decía, con voz silbante: ... ¡El fuego del infierno te está esperando, mala mujer! ¡Son muchas las lágrimas que has hecho derramar en este mundo...! —¡Yo no le hago daño a nadie...! ¡Dios lo sabe! dijo mi madrina, angustiada, interrumpiéndolo, y levantando la cabeza para hacer un ligero gesto de protesta. ¡Eso dices tú! rugió el cura . ¡Pero el mucho dinero que atesoras lo has amasado con lágrimas y desgracias del prójimo! Mi madrina incorporóse y protestó indignada: ¡No! ¡Nadie ha tenío que sufrir por mí...! ¡Y no tengo tinajas llenas de plata, como crén algunos! ¡Apenas tengo pa vivir y pa pensar en lo que necesita mi muchacho...! El cura se levantó también, colérico, diciendo: ¡Te empeñas en ocultar la verdad porque estás encallecida por tus brujerías y por la pasión pecaminosa del dinero, hasta tal punto que te importa un bledo ya la salvación del alma! ¡La cólera de Dios te hará morder el polvo...! ¡Estás al borde del infierno, mujer! y metiéndole casi el crucifijo entre los ojos, agregó con voz terrible: ¡A Dios no se le engaña, ni a mí tampoco...! ¡Yo te conjuro, en el nombre de Dios y por la salvación de tu alma, a que repares en vida el mucho mal que has hecho, para que así te pueda entonces perdonar el Cielo! Yo temblaba de pavor, como un azogado; deseaba huir y no podía moverme, como si un poder diabólico, por castigo, me mantuviera pegado a la rendija. Mi madrina, ante el conjuro del exaltado cura, se dejó caer en su asiento, gimiendo: ¡Santa Virgen del Carmen, ampárame! ¡Qué hago, Dios mío! ¡Aconséjeme usté, Padre Carlos...! El cura se sentó entonces, púsole una mano sobre el hombro y dijo, bajando un poco la voz, pero con energía: ¡Ese maldito dinero es tu perdición y con él debes reparar tus gravísimas faltas...! ¡Dedícalo a obras de misericordia...! La Iglesia es el refugio de los pobres... Y necesitamos ayudarlos. ¿Comprendes? Sí comprendo, Padre respondió ella irguiéndose un poco en rápido gesto de inquietud . Pero, ¿con qué voy a educar entonces a Juan Ramón? ¡Allí está el Hospicio de Huérfanos! exclamó el cura alzando la voz y empuñando de nuevo el crucifijo : ¡Allí se educará bajo la mirada del Señor! ¡Allí olvidará todo lo malo que ha aprendido aquí, contigo! ¡Juan Ramón jamás irá al Hospicio! replicó con dureza mi madrina, sorprendida e irritada por la proposición del cura. Y, para dar por terminada la entrevista, púsose de pie y en actitud resuelta y desafiante dijo: —Mientras yo esté con vida y pueda, Juan Ramón tendrá techo y comida, aunque sea muy pobremente... Y podrá estudiar... ¡Pa eso es mi dinero!, ¿sabe? Y no me importa lo que piensen y digan los demás... ¡Yo tengo mi conciencia muy tranquila! El Padre Carlos se incorporó de un salto, y blandiendo airadamente el crucifijo comenzó a gritar: ¡Maldita...! Enloquecido por el terror, vi el amenazante crucifijo convertido ya en la terrible espada de fuego que iba a fulminar a mi madrina, y lanzando un estridente grito de angustia eché a correr, salté la cerca y me fui a esconder, llorando, entre las cepas de un cañaveral. Canelo también huyó conmigo ladrando furiosamente. Un momento después llegaban hasta mí los desesperados gritos de mi madrina: ¡Juan Ramóoon...! ¡Juan Ramóoon...! Los ladridos de Canelo guiáronla hasta donde estaba escondido yo, y al verme allí, acurrucado entre un poco de hojas secas, apresuróse a levantarme, para estrecharme en sus brazos y calmar con alentadoras palabras mi llanto y mi temor: No llore, Juan Ramón... No nos ha pasao nada... No tenga miedo. Ya se jué y no vuelve más: y si vuelve, no lo dejamos entrar... Y usté y yo siempre estaremos juntos, ¿verdá?... Venga, vamos a la casa pa que se tome un poquito de agua y se le baje el susto... Pero ya en la casa, y serenado yo, la vi estremecerse, sentada en su rincón, en un vano intento de ocultarme sus sollozos. Su angustia iba creciendo por momentos; se levantó y comenzó a pasearse con grandes muestras de inquietud, estrujando nerviosa las cuentas del rosario, que crujían entre sus dedos, y barbotando imploraciones que yo no alcanzaba a oír muy bien. De pronto cogió el rebozo y dijo: Vamos, Juan Ramón. Vamos onde ña Mercedes... ¡No puedo más! *** La anciana, que comenzara sonriendo cuando mi madrina inició su relato, al conocer todos los detalles de la violenta intervención del cura dejó de reír, frunció el entrecejo y protestó con vehemencia contra el Padre Carlos. Yo nunca la había visto tan indignada; coloreábanse vivamente sus mejillas y sus ojos azules lanzaban airados reflejos cuando ella decía: ¡Tenía que ser ese zamarro...! Yo viví muchos años en la ciudá y conozco al tal Padre Carlos como mis manos: ¡es un zángano y un gran hipócrita! En aquel tiempo todas las noches se iba a meter a la casa de las Bermúdez, a dejarse esplumar jugando pocar, porque andaba en enredos con una de ellas; y se zafaba pa San José los sábados a emborracharse y a revolcarse con mujercillas, porque un solo fondillo es muy poquita cosa pa su paladar... Mantiene tres o cuatro queridas al mismo tiempo, ¿qué te parece? Por eso es que siempre anda en carreras con la plata... Hora quién sabe en qué apuros anda y, como seguro ya le han ido con el cuento de tus botijas, llegó dispuesto a opilarse con las famosas tinajas, ¡apostaría mi cabeza!... ¡Lástima que no fue conmigo la cosa, pa haberle dicho a los muchachos que le levantaran la sotana y me le metieran cuatro coyundazos bien sonsos, por sinvergüenza! y doña Mercedes, serenándose un poco después de este violento desahogo, terminó diciendo: Anda, vete tranquila, Chon. Dios sabe lo que estás haciendo y conoce bien a esa mala pécora... ¡Maldiciones de cura como ese son las que sirven pa que lo reciban a uno en el cielo con los brazos abiertos! Mi madrina quedó muy tranquilizada. Sin embargo, por tres días seguidos ayunó y rezó fervorosamente, y una noche de esas la sorprendí otra vez mortificándose con las piedras y los granos de maíz. Dos semanas después, mi madrina llevóme una tarde a visitar de nuevo a doña Mercedes, en busca de consejos. Según lo que explicaba mi madrina, don Luis Jiménez, el propietario de la gran hacienda que colindaba por detrás con su pequeño solar, estaba empeñado en comprarle este y ya le había enviado varios y muy urgentes recados al respecto. Usté sabe, ña Mercedes, que yo he vivido allí desde los tiempos de mi papá y del finao ñor Concho, el tata e todos esos Jiménez... Y nunca en la vida, ni de chiquilla, ni hora de vieja, he tenío con ellos ni un sí ni un no dijo mi madrina. Y añadió con amargura : Pero hora resulta que a ñor Luis se le ha metido en la cabeza, por algunas dificultades que ha tenío, que yo le estoy salando la finca, y está empeñao en sacarme de mi pedazo... ¡Hasta allí llega mi desgracia...! ¡Magnífico! exclamó la anciana, riendo suavemente y haciendo gestos de inteligencia . No hay mal que por bien no venga, Chon... Decile a Luis que si tiene tanto empeño ¡que afloje el pollo...! Que te dé mil pesos por tu pedacito... ¿Tendrás vos otros mil pesos rejuntaos por ahí? preguntó. Y como mi madrina hiciera un gesto de asentimiento, doña Mercedes agregó: ¡Muy bien! Antier, precisamente, Marcos vino a ofrecerme vender su casita, la que era de su papá, el finao Gaspar; vos la conocés. Marcos se quiere ir pa San José y me la puso en dos mil doscientos pesos. Es muy barata en eso, pero yo sé que me la afloja en los dos mil... Si vos querés, y Luis te suelta los mil pesos, yo cierro el trato con Marcos. ¡Eso sería un gran negocio pa vos, Chon! A mi madrina le pareció magnífico el consejo. Don Luis Jiménez soltó los mil colones, para alejar a mi madrina de las vecindades de su hacienda. Y ella, por mediación de doña Mercedes, compró la propiedad de Marcos Gómez, ubicada frente a la plaza del barrio de El Llano (o de La Concepción), en los aledaños de la ciudad. Era una casita humilde, de bajareque y tejas de barro, con cuatro piezas pequeñas y un alegre solar al fondo, donde crecía una hermosa chayotera y también varios naranjos, un guanábano, y muchos jocotes en la cerca. Nuestro vecino más cercano, en esa manzana, era don Crisanto Soto, el barbero, con su vieja y agrietada casa de adobes, esquinera, a la derecha de la de mi madrina y después de un lote desocupado que dividía a las dos. En la otra esquina, a la izquierda y con varios cercados de por medio, estaba la escuela del barrio, en un antiguo caserón de adobes. Mi madrina mostrábase muy contenta con su nueva casa, porque, según me decía, vivíamos cerca de la ciudad y, al mismo tiempo, bastante alejados del resto del vecindario. Compró varias cosas que necesitaba. Y manteníase siempre en la sala única habitación con piso de madera que tenía la casita , con la puerta y las ventanas que daban a la plaza herméticamente cerradas, sentada en su nuevo butacón de cuero, a la par de la mesa sobre la que ardía todo el tiempo una hermosa lámpara de petróleo, rezando y atendiendo sus visitas, que entonces comenzaron a llegar con más frecuencia que antes. Allí, en esa sala, tenía también su cama y el baúl, un armario nuevo, para la ropa, su Virgen del Carmen y el milagroso San Jerónimo. Yo dormía en el cuarto siguiente, y en el otro, más pequeño, se acomodó Cristina, la muda sobrina de Bernardo, a quien mi madrina contratara para la atención de la cocina y del lavado de la ropa. A los quince días de estar viviendo allí mi madrina me dijo: Lávese bien, Juan Ramón. Vamos pa la ciudá, a comprarle la pizarra y un silabario, porque mañana va pa la escuela... Ya yo hablé con la maestra. Compróme ambas cosas y una linda gorra nueva. Y esa noche me habló larga y cariñosamente, exhortándome a portarme bien en la escuela y a poner mucha atención, para que aprendiera a leer pronto y no tuviese que castigarme nunca la maestra. Según me explicó, le había costado mucho lograr que me admitieran ese año, pues ya el curso estaba bastante adelantado. Ella parecía muy contenta y yo estaba muy entusiasmado. Desgraciadamente, apenas tuve tiempo de conocer la Escuela de Concepción. Yo había llegado muy temprano, luciendo mi gorra nueva y con la pizarra y el silabario bajo el brazo. Decenas de alegres muchachillos, esperando que abrieran la escuela, formaban ya bulliciosos grupos en la calle y en la plaza. Desde el primer momento sentíme incómodo y procuré alejarme de los demás muchachos, porque algunos, al notar mi presencia y después de maliciosos cuchicheos, echábanme largas y mortificantes miradas de burlona curiosidad. Llegó la maestra una mujerona de trenzas rubias y chillante voz , y con ella entraron todos a la ruinosa escuela, entre gritos y alegres carcajadas. Yo entré también, pero a la zaga, y al llegar a la puerta del aula me detuve, vacilando, atemorizado, hasta que la maestra me ordenó ocupar el último asiento de la clase. Rezamos el Padrenuestro, en coro y de pie, y en cuanto nos sentamos, la maestra, parada por detrás de la mesita que le servía de escritorio, dijo: Niños, tenemos un nuevo alumno... y señalándome con una pequeña regla que tenía en la mano, ordenó : Diga usté su nombre, pa que lo aprendan sus compañeros... Viendo tantos ojos que me examinaban con curiosidad, me levanté azorado, balbuceando: Me llamo... Juan Ramón... Juan Ramón, ¿qué? inquirió la maestra, con voz chillona. ¡Artavia! grité yo, asustado. Todos echaron a reír. Y un muchachillo bizco, que ocupaba el asiento anterior al mío, aprovechando las risas de los demás se levantó para gritarle a la maestra, mientras me señalaba con descaro: ¡Niña! ¡La mamá de este chiquillo es una bruja!... Papá dice que... No tuvo tiempo de terminar el cuento de su papá. Casi sin pensarlo, ciego de rabia, cogí mi pizarra y se la hice pedazos en la cabeza, causándole una herida que de inmediato comenzó a sangrar. Chilló el bizco desaforadamente; los demás muchachos, asustados, armaron tremenda algarabía, y la maestra, interviniendo furiosa, sin darme tiempo de recoger el silabario me sacó a empellones hasta la puerta de la calle, gruñendo: ¡Se me va de aquí, demonio!... ¡No me vuelve a poner los pies en esta escuela...! ¡Está expulsao! Regresé a la casa a pasos lentos, cabizbajo, afligido, y entre sollozos le conté a mi madrina lo ocurrido, pero guardándome de decirle por qué había agredido al bizco. Por primera vez la vi violentarse de verdad conmigo. ¡Juan Ramón, por Dios...! ¡Lo primero que le dije! exclamó con amarga desesperación. Y poniendo unos granos de maíz en un rincón de mi cuarto, de las orejas obligóme a hincarme sobre ellos, diciendo: ¡Aquí se me está hincao todo el resto del día! Al poco rato, deseosa de saber qué era lo que en realidad había hecho yo, mi madrina echóse su rebozo nuevo sobre los hombros y se fue para la escuela. Regresó unos pocos minutos después con mi silabario, y parecía muy triste. Me levantó y enjugó las lágrimas, murmurándome al oído muchas palabras de consuelo, y, como si ya no le diera importancia a lo ocurrido, dijo de pronto, en tono casi alegre: Mejor, Juan Ramón, mejor, ¿sabe? De todos modos esa maestra no sirve pa nada... El año entrante le compro unos zapatos y lo pongo en la Escuela de Varones, en la pura ciudá... Esa escuela sí que es bonita, ¿ve? ¡Y allí sí que enseñan de verdá...! Después se encerró en la sala, a rezar, como siempre. Y ese día no probó bocado. *** Corrían los meses. Mi vida era tranquila y feliz. Ya había aprendido a conversar por señas con Cristina, que demostraba tenerme mucho afecto. Por las tardes, cuando no llovía, acostumbraba sentarme frente a la casa de mi madrina, en la orilla de la plaza, a contemplar de lejos los juegos de la chiquillería, procurando siempre no acercarme a los demás muchachos por temor a una alusión desagradable. Pero ya tenía una amiga: Rosaura, la hija de Crisanto Soto, el barbero vecino nuestro. Esta Rosaura era una mocita vivaracha e inquieta, dos años mayor que yo que andaba entonces en los ocho y medio , pero muy desarrollada y bonita, de ojos negrísimos y abundante pelo, negro también, y con un pequeño lunar en la barbilla. Algunas tardes, cuando estaba yo en la plaza, ella se acercaba a conversar y a hacerme pequeños obsequios, mientras echaba medrosas miradas hacia la puerta siempre cerrada de mi casa. Y hasta se atrevía a llevarme a la sala de la suya, a jugar allí, cuando su padre no estaba trabajando. Así fue como pude conocer de cerca a Crisanto Soto, que llegó a ser para mí un personaje extraordinario y por quien sentí desde el primer momento una inmensa simpatía. A él parecía importarle muy poco la mala fama de mi madrina. Siempre, al verme, dábame bromas y tratábame con cariño. Y al poco tiempo ya éramos grandes amigos; él me regalaba centavos y yo le hacía mandados y otros pequeños servicios. Para él, por mis muchas pecas, yo me llamaba Pequitas . ¡Pequitas! llamaba el barbero, con su bronco vozarrón . ¿Querés ir a traerme cincuenta centavos de alcohol a la botica? Es que esa pata caliente de Rosaura quién sabe onde estará metida... Yo iba al centro de la ciudad y regresaba en pocos minutos, a la carrera, pensando en los cinco céntimos que el barbero me daría por el mandado. Él decía, riéndose y ahuecando aún más la voz, que se llamaba "don Crisanto Soto Solano"; pero todos lo conocían por "Crisanto Soto", así, sin el "don" y con ese nombre y ese único apellido siempre juntos. Y así lo nombraba su mujer también. Era un hombrón de unos cincuenta años de edad, muy alto y gordo, de abultado vientre, mofletudo, de pelo muy negro e indómito, y con calzas de oro en varios dientes. No usaba barba ni bigote. Era alegre y bonachón y muy amigo de darle bromas a todo el mundo, a hombres y a mujeres, a viejos y a chiquillos, bromas que él mismo celebraba luego con largas carcajadas, broncas y profundas como el mugido de un toro. Trabajaba siempre en camiseta, de punto y de mangas cortas, empapado en sudor, resoplando ruidosamente y con los pies metidos en unas chancletas viejas y destrozadas. Pero cuando salía a pasear se arreglaba como un muchacho de veinte años; muy afeitado, muy perfumado, con mucha grasa en el pelo y vestido todo de blanco: su arriscado sombrero de pita, la camisa, los pantalones y sus zapatillas de lona, recubiertas de blancoespaña. Parecía un palomo. A mí me gustaba ver cómo se iba alejando por la media calle, con su andar lento y pesado y balanceando acompasadamente su enorme corpachón. En esas ocasiones, y cuando ya iba bastante lejos, su mujer salía siempre a la puerta y desde allí comenzaba a repetirle a grandes gritos los encargos que le acababa de hacer momentos antes: ¡Crisanto Soooto...! ¡No te olvidés de comprarme las cebollas y el tomate, y la manta pa mis calzones y pa los de Rosaura...! Con cuatro varas tenemos pa las dooos...! ¡Calláte, vieja escandalosa! contestaba él desde allá, riendo y diciéndole adiós con el sombrero. Su mujer, Fidelina Fidelina Bravo, como la llamaba él que siempre le agregaba el apellido paterno , era una vieja flaca y requemada, que andaba descalza porque nunca había querido ponerse zapatos, amiga de hablar mucho y de hacerlo a gritos y de alborotar con chismes el vecindario. Cuando Crisanto Soto la miraba allá, al otro lado de la plaza, parada en media calle y gesticulando aparatosamente frente a un grupo de vecinas, burlándose de ella decía: ¡Allá está aquella vieja loca'e Fidelina Bravo alborotando un avispero! y reía sonoramente. Porque él no la tomaba en serio ni le hacía mucho caso nunca, por más furiosa que la viera. Y a mí me decía que estaba muy contento de que nosotros fuéramos sus vecinos, ya que así su mujer, que le tenía miedo y mucho respeto a mi madrina, veíase obligada a ir muy lejos para encontrar con quién andar en dimes y diretes. *** Fidelina tampoco respetaba mucho a su marido. Cuando él se emborrachaba y, después de mucho abusar de su bronco y potente vozarrón cantando y riendo salvajemente, cansado ya se quedaba dormido en su silla de barbero, con la boca abierta y roncando con estrépito de truenos, Fidelina salía a la sala para gritarle, furiosa: Crisanto Soto, ¡tan viejo y tan pocapena que sos...! ¿No te da vergüenza que los que pasan por la calle te estén viendo en esa facha y roncando como un chancho acabao e degollar? Él se medio despertaba, gruñía, ensayaba una mueca de risa y manoteaba torpemente, amenazándola; y volvía a roncar. Fidelina, entonces, buscaba una media botella vacía, echábase su rebozo negro en los hombros e iba a pregonar la borrachera de su marido por toda la barriada, a gritos, de casa en casa y de vecina en vecina. ¡Lola! gritaba, parándose frente a una casa. Y cuando la vecina, curiosa, asomábase a la ventana o salía a la puerta, ella, desde la media calle, haciendo furiosos ademanes y levantando mucho la voz decía: ¿Qué te parece...? ¡“llá está aquel sinverg(enza e Crisanto Soto bien borracho otra vez...! ¡Ya se hartó en guaro toda la plata e la semana!... ¡Me dan ganas de echarle encima cuatro baldes de agua pa que se le refresque la juma que se tiene...! Pero así que enteraba a todo el vecindario, corría a comprar veinticinco céntimos de ron colorado y regresaba apresuradamente a su casa, ocultando la media botella en el rebozo, a preparar un gran vaso de jugo de naranjas, que junto con el áspero licor le ofrecería después a su marido al despertar este, para que se curara y refrescara los efectos de la borrachera. Así eran ellos. Después de tantos años de casados, continuaban soportándose mutuamente y queriéndose a su manera. Como mi madrina, para atender con más libertad a sus visitas, procuraba siempre mantenerme alejado de la casa, con el tiempo me fui acostumbrando a permanecer largas horas en la barbería de Crisanto Soto, oyéndolo ridiculizar a Fidelina y burlarse de Rosaura, riendo sus bromas y mirando cómo trabajaba cuando le llegaban clientes. Atraído por su curiosa personalidad, todo cuanto él hacía y decía resultaba para mí extraordinario. Pero lo cierto es que era un barbero muy torpe, descuidado y despacioso para trabajar; y que todos sus utensilios de trabajo, comenzando por la silla, toscamente fabricada y de madera sin pulir, eran deficientes y rudimentarios. Sin embargo, como era el único barbero del barrio, y como por allí tenían que pasar, para ir a la ciudad, todos los campesinos de El Brazil y Las Canoas, a él no le faltaba trabajo, especialmente los sábados y los domingos. En esos días, muchas veces a Crisanto le sorprendía la noche trabajando, y entonces tenía que hacerlo a la luz de una lámpara de petróleo que Rosaura y yo, turnándonos, manteníamos en alto, muy cerca de la cabeza del cliente, y que íbamos moviendo de un lado para otro, de acuerdo con la necesidad y los antojos del barbero. Yo era feliz prestándole ese servicio, que él me pagaba siempre. Me gustaba verlo moviéndose trabajosamente alrededor de la silla, con el sucio y desdentado peine en una mano y la tijera en la otra, muy agachado, sudando a chorros y respirando fuerte. Manejaba las tijeras con torpeza, y a cada corte que hacía lanzaba un gruñido de satisfacción. Después de unos cuantos tijeretazos enderezábase de pronto, resoplando y enjugándose el sudor de la frente con el índice, que secaba en el trasero de su pantalón; luego se echaba un poco para atrás y movíase de un lado para el otro, sonriendo y examinando con atención la cabeza del cliente y diciéndole a este: Te he quitao dos carretadas de pelo de esa cabeza, ¡qué bárbaro! Pero hora te está quedando muy bonita, ¿sabés?... ¡Ya va cogiendo su verdadera forma de cabeza e chancho! y reía estrepitosamente, teniéndose con ambas manos el abultado vientre, estremecido por sus violentas y broncas carcajadas. Así pasaba su tiempo: dándole bromas al cliente de turno y a los que esperaban sentados en los banquillos de la sala. Y riendo constantemente. Poseía un carácter admirable; no se preocupaba por nada ni tomaba en serio ningún asunto, y procuraba vivir fácil y sabrosamente. Pero tenía una extraña obsesión que lo atormentaba de cuando en cuando. *** Un domingo, por la noche, estaba yo alumbrando con la lámpara, cuando sucedió algo que me dejó sumamente intrigado. Conversaban en la sala dos vecinos, esperando, mientras Crisanto, entre bromas y risas, terminaba de arreglarle el pelo a un anciano. De pronto entró un nuevo cliente y, después de dar las buenas noches, dirigiéndose a todos dijo: ¿Saben? ¡Acaban de matar al hombre más valiente de Canoas! ¡A Miguel Contreras...! ¿Cómo...? ¡A Miguel Contreras...! exclamó Crisanto, suspendiendo su labor. ¡Sí! dijo el recién llegado . ¿Y saben quién lo mató? ¡El mosca muerta e Jorgito Álvarez! Parece que se lo encontró bien borracho y se aprovechó pa meterle más de veinte machetazos. Y dicen... Crisanto interrumpió con grandes exclamaciones de asombro: —¿Ese pendejo e Jorgito? ¡Qué barbaridá...! ¿De qué te admirás vos, Crisanto Soto? dijo entonces el anciano a quien yo le estaba alumbrando la cabeza, para agregar después : ¿No sabés que todo hombre valiente muere siempre en las manos de un cobarde?... Yo he conocío muchos casos de esos... Vi a Crisanto palidecer intensamente, y cómo el peine y las tijeras temblaban en sus manos. Puso ambas sobre la mesa y comenzó a simular que buscaba algo en ella, mientras el recién llegado seguía comentando el crimen con los otros clientes. ¿Ya terminaste? preguntó el viejo. Sí... Ya stá... contestó Crisanto, con voz temblona. El anciano pagó y se fue. Y entonces Crisanto, con el rostro descompuesto, dijo a los demás: Mañana los arreglo, muchachos... Me duele la cabeza... ¡No puedo más...! ¡Estoy loco! Pero, en cuanto salieron, fue apresuradamente a la cocina, regresó con una botella vacía y dándome un dinero rogó que se la fuera a llenar de ron. Cuando volví con el licor encontré la puerta cerrada y tuve que llamar. Crisanto apenas la entreabrió para recibir con manos temblorosas la botella y sin decir palabra la volvió a cerrar, olvidándose por primera vez de darme los cinco centavos del mandado y los veinte que me pagaba los domingos por mi ayuda a Rosaura en el manejo de la lámpara. Por cuatro días seguidos estuvo Crisanto bebiendo desesperadamente, con una borrachera atroz; porque no cantaba ni reía como otras veces. Yo lo oía llorar con frecuencia, exhalando lamentos y gemidos lastimeros por largo rato, llantos y lamentaciones que terminaban muchas veces en súbitos accesos de furor, y entonces mugía como un toro, embestía contra los muebles, destrozándolos, y lanzaba terribles amenazas contra su hija y su mujer. Cada vez que su padre sufría uno de esos peligrosos accesos de ira, Rosaura salía a la calle, asustada, a esperar de lejos que pasara la tormenta. Yo procuraba consolarla, aunque sufría más que ella misma con la desgraciada borrachera del barbero; y Rosaura me entristeció aún más, cuando me dijo: Papá está loco de tanto beber. Solo habla de matarse y de matarnos a nosotras... Muy pocas veces le da el guaro por ponerse así, ¿sabés? Quién sabe qué le pasa al viejo... Y una noche de esas Crisanto salió a la calle casi desnudo, en chancletas, y se fue por la barriada con su navaja en la mano, lanzando insultos y amenazas y desafiando a los vecinos a que pelearan con él. Fidelina lo seguía a prudente distancia, rogándole a gritos que se devolviese y pidiendo auxilio a los amigos con muchos y grandes aspavientos. Unos vecinos lograron al fin quitarle la navaja y ya aplacado, lleváronlo a su casa. Una vez allí, Crisanto bebióse con avidez media botella de ron, lloró un rato y luego se quedó dormido, roncando. *** Tres meses después, otra noche, mientras Crisanto se afanaba con las tijeras y yo alumbraba, alguno dijo por casualidad y en el curso de la conversación que sostenía con los otros clientes: ... es que dicen que al que mata a traición se le yela la sangre, y que de cuando en cuando se le anda apareciendo el muerto... Es distinto si uno mata mano a mano y por delante... Crisanto palideció, enfermóse otra vez súbitamente y suspendió el trabajo. Y volvió a emborracharse por varios días seguidos, pero esta vez sin hacer escándalos ni sufrir accesos de furor. Manteníase silencioso, triste y sombrío, y de cuando en cuando suspiraba profunda y desesperadamente; entonces empinaba la botella y bebía grandes cantidades de ron hasta quedar dormido, con las manos metidas entre las piernas y la cabeza caída hacia adelante. Yo, angustiado, siempre que lo veía dormir así entraba en puntillas a la sala y me mantenía cerca de él, espantando las moscas que llegaban a molestarlo. Una vez, al despertar y sorprenderme allí, me miró con los ojos extraviados, sonrió después, y poniendo sobre el hombro mío una de sus grandes y torpes manos, comenzó a hablarme en voz baja y con desesperado acento: ¡Pequitas..., yo soy muy desgraciao! ¡Quisiera morirme...! decía, entre hondos suspiros. Bajando aún más la voz y oprimiéndome con fuerza el hombro, agregó : ¡Jamás se te ocurra usar armas contra nadie y menos por capricho de los de arriba, de los que mandan!... ¡El que mata así se hace desgraciao pa toda la vida!... y metiendo la cara entre sus manos púsose a llorar amargamente. Me retiré en silencio, muy impresionado, y corrí a repetirle a mi madrina las extrañas palabras del barbero. Ella, que estaba sentada en su butaca, quedóse un rato pensativa y después dijo: Ya sé qué es lo que le está pasando al pobre Crisanto Soto. Yo fui bastante amiga e ña Josefa, su mamá, y lo conozco a él desde que estaba muy muchacho... ¿Ha visto usté, Juan Ramón, aquella cruz verde que está allí, a la orilla del camino, pegada a la cerca de la hacienda e los Montialegres? Sí, madrina dije extrañado, acordándome de esa vieja cruz. —¡Nunca se le ocurra a usté hablar de ella delante e Crisanto Soto! “llí mataron, hace muchos años, a Policarpo Moya, uno e los hombres más valientes que ha tenío El Llano... Le voy a contar el cuento pa que mañana, cuando usté sea hombre, le sirva de experiencia... Y mi madrina, sentándome a su lado, me relató esa noche la historia que diera origen a la extraña obsesión del barbero, historia que después, en cierta oportunidad doña Mercedes me acabó de completar. *** Crisanto Soto era un muchacho bien parecido, alegre, servicial y muy querido por toda la gente de su barrio El Llano (o La Concepción). Huérfano de padre, habíase criado a la par de doña Josefa, su mamá, que lo adoraba, y a quien él respetaba y quería mucho. El país vivía entonces agitado por constantes amagos de revolución. Y el Gobierno despótico y cruel con sus adversarios, que eran muchos reforzaba las guarniciones de los cuarteles y se mantenía a la expectativa, preparado para aplastar a sangre y fuego cualquier levantamiento de sus opositores. Crisanto, ardiente gobiernista, estaba de alta en el cuartel de la ciudad, como policía. Los enemigos del Gobierno planeaban un asalto por sorpresa al Cuartel de Artillería de San José, para armarse allí y apoderarse luego de toda la capital. Contaban, para eso, con la ayuda de algunos militares descontentos, comprometidos a abrir las puertas del cuartel a la hora del ataque. En la ciudad de Alajuela, un grupo de confabulados esperaba el aviso convenido para trasladarse inmediatamente a la capital, a tomar parte en el asalto; y entre esos conspiradores estaban algunos vecinos de El Llano, jefeados por Policarpo Moya, famoso en la barriada por su audacia y valentía. Un día de tantos llegó a Alajuela el esperado aviso. Los confabulados, con excepción de unos cuantos que desertaron a última hora, trasladáronse a la capital, y al amanecer del día siguiente, armados de viejas pistolas y al grito de ¡abajo el Gobierno! , se lanzaron al asalto, atravesaron la calle y avanzaron a pecho descubierto por la plazoleta, en busca de la puerta del cuartel. Pero la numerosa guarnición, que minutos antes habíase enterado del complot, acribilló a balazos a los militares confabulados y recibió a los asaltantes con cerradas descargas de fusilería. Inútilmente los más resueltos lograron llegar hasta la puerta, al pie de la cual cayó muerto uno de los jefes del grupo de Alajuela. El plan había fracasado. Casi todos los que quedaron con vida fueron detenidos y encalabozados, desatando el Gobierno, contra los pocos que pudieron retirarse de la plazoleta y huir después, una inmediata y furiosa persecución. Entre esos últimos encontrábase Policarpo Moya. Las autoridades de Alajuela, que le temían por valiente y decidido, y que al mismo tiempo deseaban congraciarse con el Gobernante, pusieron especial empeño en acabar con él y con tal objeto enviaron numerosos espías al barrio de La Concepción. Pero el hombre era muy querido en la barriada; allí ni los vecinos amigos del Gobierno daban a la policía datos que pudieran perjudicar a Policarpo. Pasaron varias semanas. Y cuando ya el Comandante comenzaba a decir, repitiendo un insistente rumor callejero, que Policarpo habíase ido para Nicaragua, alguien le llevó un informe bastante preciso y detallado: Policarpo que posiblemente estaba escondido en alguna breña de Canoas, porque en ese caserío tenía varios amigos , de vez en cuando abandonaba su escondite y, casi siempre por ahí de las once de la noche, salía por la hacienda de don Salustio Montealegre, saltaba a la calle y metiéndose por entre los cercados vecinos llegaba a la casa de su anciana madre, quien vivía sola, en las afueras del barrio de La Concepción. Regresaba luego por el mismo camino, e iba a amanecer en las breñas de Las Canoas. “ las nueve y media de la noche del mismo día en que recibiera el informe, un jueves, el Comandante llamó a un sargento de su confianza y encerróse con él en su oficina. De allí salió el sargento a organizar una patrulla de diez policías, diciéndoles: “listen los rifles, porque vamos en una comisión muy peligrosa. “ Crisanto Soto, que formaba parte de la patrulla, le entregó el sargento una lámpara, con el encargo de encenderla solo cuando él se lo ordenase. Salieron con rumbo a La Maravilla, pero al poco rato, ya en lo oscuro, el sargento torció a la derecha y por la calle más apartada y desierta los llevó hasta la hacienda de don Salustio Montealegre; allí ordenó agacharse y caminar así detrás de él, que orillóse a la cerca del frente y avanzó por largo trecho, para irse a agazapar con la patrulla bajo un árbol frondoso, a la vera del camino, diciendo: Ya llegamos. Tírenle mucho ojo a todo ese pedazo e cerca que nos queda por delante... Y, pase lo que pase, ¡cuidao con hacer bulla, ni moverse sin orden mía! “sí estuvieron hasta las dos de la mañana, sin ninguna novedad, y a esas horas iniciaron el regreso hacia el cuartel. De camino uno de los policías preguntó, en voz baja: Sargento, ¿a quién esperábamos? “ un ladrón muy peligroso. Pero no digan nada porque tenemos que seguir viniendo, hasta que lo pesquemos explicó aquel. *** Volvieron al día siguiente, sin resultado alguno. El sábado, casi a las doce de la noche, y mientras algunos policías dormitaban, los que hacían vigilancia oyeron de pronto, entre la hacienda de don Salustio, un ligero rumor de hojas y ramitas secas al quebrarse. Un momento después, sobre la sombra oscura de la piñuela surgió el bulto negro de un hombre subiendo ágilmente por un pequeño árbol de la cerca, para quedarse inmóvil allí, breves segundos, como en atisbo de ruidos sospechosos; luego se dejó caer al camino, lo atravesó en cuatro zancadas, saltó la cerca del frente y se perdió entre las sombras de un cafetal. ¿Vio eso, sargento? susurró uno de los policías. ¡Sssss...! hizo el interpelado. Dejó pasar unos minutos, alertó entonces a la patrulla y después dijo, bajando mucho la voz: Hora regresa el hombre, trayendo lo que se ha robao. Tengo orden de tirarlo... Es un prófugo e San Lucas y debe como cuatro o cinco muertes. Lo dejamos pasar el camino y, cuando esté volviéndose a subir al jocote, a la voz mía todos disparan de una sola vez. ¡Afinen bien la puntería, porque anda con revólver y es un hombre muy osao! Una hora después, el hombre, de regreso, casi sin hacer ruido saltó la cerca y cayó de nuevo al camino. La patrulla preparóse en silencio, apuntando al bulto con sus rifles, mientras este atravesaba la calle agazapado, en busca del jocote. Y cuando ya subía por el árbol, surgió la voz de ¡fuego! del sargento. Con los simultáneos disparos el bulto se desplomó pesadamente sobre la cerca, aplastando con sordo ruido la piñuela, y quedó cruzado en ella, inmóvil. La patrulla corrió y entre todos lograron bajarlo hasta el camino. Entonces Crisanto, por orden del sargento y muy impresionado, pues era la primera vez que disparaba su rifle contra un hombre, con manos temblorosas encendió la lámpara; y al alumbrar al caído, que estaba bañado en sangre, lanzó una brusca exclamación de asombro: ¡¡Policarpo Moya...!! ¡“h, caray, como que nos equivocamos! dijo a su vez el sargento. Pero de inmediato añadió : Bueno, de todos modos este era un enemigo del Gobierno, y había orden de cogerlo, vivo o muerto... Quítenle el revólver. Y me lo registran bien, porque debe llevar encima papeles muy importantes... Pero nada de eso le encontraron a Policarpo. Por toda arma tenía un pequeño puñal en la cintura; y, entre las bolsas del pantalón, dos tamales, una media botella de aguadulce, caliente aún, y unos cuantos puros. Mala puntería, muchachos comentó el sargento, al observar que el cadáver solo presentaba tres balazos: dos en las piernas; y el otro, el mortal, que entrándole por la nuca habíale ido a salir entre los dos ojos, dejando allí una brecha horrible por donde aún continuaba escurriéndose la sangre espesa y tibia. Luego dijo: Ese tiro e la cabeza con toda seguridá es el de Crisanto Soto, que es el que más pega cuando vamos a blanquiar... Crisanto estremecióse y estuvo a punto de dejar caer la lámpara y el rifle, pues esa misma sospecha acababa de cruzar por su cerebro, llenándolo de espanto. El sargento, señalando el cadáver, ordenó después: ¡Tráiganlo! De pasada lo vamos a dejar allí, en su propia casa... Cuando se acercaron a la casa pequeña, de techo pajizo y cerrada con tablas sin pintar , una débil luz amarillenta se escapaba por todas las rendijas. Y antes de que el sargento pudiera llamar, abrióse la puerta y surgió ante ellos la anciana, descalza y con una vela en la mano, que levantó un poco para alumbrar mejor; parpadeó y se estremeció ligeramente al reconocer el cadáver, y murmuró con dolor: ¡Tenía que ser m hijo...! ¡Lo estaba esperando así, muerto...! ¿Pa quién otro podían ser esos tiros que oí? ¡Que Dios me lo perdone y me lo reciba bien, porque él era muy bueno...! Luego, cuando los policías entraron a la sala con el muerto, la anciana, al hacerse a un lado para darles paso, exclamó en voz alta, como un insulto preñado de rencor: ¡Tantos perros pa matar a un hombre! y hablóle después al hijo, entre sollozos ¡“sí tenías que morir, Policarpo...! ¡Matao a traición por un puño e cobardes!... Te rogué que te fueras pa Nicaragua y no quisiste hacerme caso, pa no dejarme sola... Y, ya ves, ¡esta será 1 última noche que podrás pasar bajo mi techo, acompañándome...! Los policías, silenciosos, apresuráronse a depositar el cadáver sobre el camastro que estaba en un rincón de la salita, y ya se retiraban, ansiosos de salir a la calle, cuando la anciana, viendo que el sargento llevaba los tamales en la mano, como un trofeo, los invitó a quedarse, a grandes voces y con terrible acento: ¡No se vayan así! ¿“lgunos de ustedes no eran amigos de m hijo? ¡Están en su casa...! Ya se lo hartaron, ¿verdá? Hora ¡siéntensen y se hartan también los tamales que el pobre llevaba pa comer mañana...! ¿No es mucha hambre lo que ustedes tienen?... ¡Que Dios los maldiga a todos, como los maldigo yo! El sargento iba llegando a la calle y, al oír la amarga y mordaz alusión a los tamales, involuntariamente abrió la mano y los dejó caer, como si de pronto hubieselos sentido convertirse en ascuas. Y Crisanto, que no había entrado a la sala para esquivar así los ojos de la anciana, sin poder contenerse más llegó a la puerta y desde allí le dijo, exasperado por el remordimiento: ¡Doña ”rígida, nosotros no tenemos la culpa! ¡Nos trajeron engañaos! ¡Fue cosa del Comandante y del Sargento! Por esas palabras castigaron a Crisanto con un mes de calabozo, más la subsecuente destitución. Regresó a su casa sombrío y encerróse allí dos semanas, evitando los ojos de sus vecinos y amigos y torturado por el recuerdo de la espantosa brecha que tenía en la frente el cadáver de Policarpo. Nada, ni siquiera el redoblado cariño de su acongojada madre, lograba apartar su pensamiento de la tenaz obsesión que lo atormentaba: él había sido el autor de aquella herida mortal. Una mañana alistó su maleta, despidióse de su madre y se fue para Limón, deseoso de olvidar y de que, con el tiempo, olvidaran también los vecinos. Allí trabajó varios meses como peón en la reparación de la vía ferrocarrilera y luego ascendió a capataz de cuadrilla. Así dejó transcurrir tres largos años. Vivía tranquilo ya; trabajaba, economizaba un poco y de vez en cuando escribíale a su madre, enviándole algún dinero. Hasta que un día de tantos le llegó un telegrama con la noticia de la muerte de doña Josefa. Entonces se arrepintió de haberla dejado sola tanto tiempo, acordóse con nostalgia de su barrio y de su novia, y regresó con unos cuantos centenares de pesos en la bolsa, a vivir en la casa que le dejara su madre como única herencia. Tres o cuatro meses después contrajo matrimonio con su antigua novia, Fidelina Bravo, y comenzó a ejercer el oficio de barbero, que aprendiera en el cuartel . Pasaron muchos meses. Poco a poco había llegado yo a encariñarme con el barrio. Gustábanme sus calles polvorientas; su hermosa plaza, con muchos naranjos a la orilla, un inmenso y frondoso mango allí, en la esquina, frente a la casa de Crisanto Soto, y la pequeña ermita allá, en el fondo, como un portal; y sus casitas humildes, un poco lejos de nosotros, agrupándose hacia el Sur, de bajareque y adobes y techadas todas con oscuras tejas de barro cocido. Además, y aunque siempre me mantenía un poco alejado de los otros muchachos, podía moverme ya con bastante confianza por todas partes: los vecinos, acostumbrados a verme diariamente por allí, llegaron por fin a aceptarme como un muchacho más de la barriada. Y eso me hacía feliz. A mi madrina le tenían temor en el barrio, pero también mucho respeto, porque entonces comenzaban a visitarla con frecuencia, en demanda de sus mágicos poderes, personas de la ciudad y de la capital muy distinguidas, según lo pregonaban sus ropas y modales; especialmente señoras, que llegaban casi siempre de noche y procurando esquivar las curiosas miradas de los vecinos. Y tales visitas contribuían a acrecentar su prestigio de hechicera infalible. Crisanto, algunas veces, cuando estábamos solos, bajando mucho la voz y haciéndome guiños de inteligencia decía: ¿No crees vos, Pequitas, que tu madrina me pueda vender una pata e conejo, como la que usan los negros, pa tener suerte y pa ganar mucha plata yo? Preguntámele a ver, ¿querés? Cuando me hacía insinuaciones como esa yo me molestaba mucho y por semanas enteras dejaba de visitar la barbería. Entonces los días hacíanseme muy largos y aburridos; y más aún si al mismo tiempo estaba yo alejado de Rosaura, con quien frecuentemente me tenía que disgustar. A Rosaura, que cada día se mostraba más inquieta y avisada, en los últimos tiempos habíale dado por dedicarse a muy extraños juegos conmigo, que procuraba siempre evitarlos por un instintivo temor a Crisanto y a la vieja Fidelina. Y por eso nos disgustábamos. Como ella aprovechaba toda ocasión propicia para llevarme a los rincones más apartados y escondidos del solar, yo, temeroso, opté por seguir llegando hasta la sala de su casa solamente, sin que nada ni nadie me pudiera hacer pasar de allí. Rosaura comenzó entonces a escaparse de cuando en cuando, al caer la noche, a jugar bajo el frondoso mango de la plaza, y en sitio tan oscuro entreteníase lindamente y por horas enteras con cualquier muchachillo del barrio, siempre que este fuera más pequeño que ella. Con frecuencia, el vozarrón del barbero, llamándola a acostarse, terminaba bruscamente con esas precoces expansiones de Rosaura, hasta que al fin una noche, malicioso ya, Crisanto díjole a grandes voces y mientras le jalaba las orejas: ¿Por qué te ha dao a vos por estar metida siempre debajo de ese palo e mango jugando con hombrecitos, ah? Si te me volvés a zafar de noche pa la plaza, te rajo a palos!... ¡Tan chiquita todavía la condenada y ya anda buscando gallo...! ¡No seas deslenguao, Crisanto Soto! gritó la vieja desde la cocina, furiosa . ¡Respetá la muchacha! ¿Crés que ella no te entiende? ¡Claro que sí me entiende! replicó el barbero. Y agregó con sorna : La vaina es que Rosaura no tiene la culpa... Eso lo saca a Fidelina Bravo... ¿Te acordás, vieja? ¡Eras terrible!... Y todo, ¿pa qué? ¡Fidelina Bravo se quemó como una cabeza e fósforo, en un decir amén! Y entre las ruidosas carcajadas del barbero se ahogó la cáustica respuesta de su mujer. *** Como faltaban pocas semanas para que se iniciara el nuevo curso en las escuelas, mi madrina me compró ropa, nuevos útiles escolares y, además, unos fuertes zapatos amarillos, de cuero impermeable. Yo estaba contentísimo con aquellos zapatones; esa noche, al acostarme, me los puse y quité muchas veces y me dormí luego acariciándolos y deseando ardientemente que llegara pronto el nuevo día, para salir a lucirlos por el barrio con el pretexto de aprender a andar con ellos. Al día siguiente, muy temprano, salí a dar una vuelta por la plaza, pavoneándome, y llegué a la casa de Rosaura haciendo mucha bulla, porque los zapatos pregonaban cada desmañado paso mío con largos y escandalosos chirridos. Crisanto, que estaba en la sala asentando su navaja, en cuanto entré yo comenzó a decir, fingiendo que buscaba con la vista por todos los rincones del desvencijado cielo raso: ¿Onde diablos estarán esas desgraciadas chicharras que estoy oyendo sonar con tanto escándalo? y después, entre grandes risas, púsose a imitar con sus chancletas mi torpe manera de mover los pies, mientras decía, burlándose: ¡Andás igualito a un carraco cansao! ¡No ves? ¡No seas tonto, Pequitas...!: poné primero el tacón y después bajás la planta el pie, pero quedito, así, como estoy haciendo yo, porque si la bajás de golpe va parecer que le andás dando palmetazos al suelo y a las piedras de la calle... Mi madrina me matriculó en la llamada Escuela de Varones, en la ciudad. No tuvimos dificultad alguna el día de mi inscripción; por el contrario, fuimos muy bien recibidos. Cuando mi madrina dio su nombre y el mío, el Director nos alzó a ver, sonriendo, y le dijo a ella: Yo la conozco mucho a usté, por referencias, ¿sabe? Mi madrina oprimióme el brazo, nerviosa. Pero se tranquilizó al oír que él continuaba diciendo: Soy amigo de doña Mercedes Molina, a quien me gusta visitar de cuando en cuando, siempre que tengo tiempo. Es un placer oírla conversar y discutir, porque es muy inteligente. Cuando vivió aquí, en la ciudad, no había muerto aún mi madre, y ellas fueron vecinas mucho tiempo y muy amigas... Doña Mercedes me ha hablado muy bien de usté. No se preocupe; puede irse tranquila: yo cuidaré de su muchacho y palmoteándome afectuosamente el hombro, agregó: Dice doña Mercedes que este pecosito es muy inteligente. ¿Es cierto? ¡Ahora lo vamos a ver! ¡Ojalá que se aplique mucho, porque va con dos años de retraso! Mi madrina regresó a la casa muy contenta, repitiendo por el camino, con gran satisfacción, las palabras del Director, y diciéndome que, en cuanto se presentara la ocasión, le enviaría conmigo la gallina más gorda de su gallinero. Comencé a aprender las primeras letras. La vida de escuela me resultó agradable. Aunque yo, por costumbre y por temperamento, me mantenía casi siempre alejado de la muchachada, mostrándome huraño y desconfiado con todos, ningún muchacho se atrevía a molestarme nunca; habíanse dado cuenta de que el Director me tenía un especial afecto. Él, cuando me encontraba por ahí, en el patio o en los corredores, durante los recreos, siempre se detenía un momento para dirigirme algunas palabras cariñosas, alentándome. Y yo tenía que agradecérselo, porque don Rafael era muy serio y muy severo con todos los demás alumnos de la escuela y con los maestros también. Pronto llegué a sentir por él una profunda y sincera veneración. Se llamaba don Rafael Solano. Tendría unos cuarenta años, a lo sumo, pero representaba muchos más y ya comenzaba a perder el pelo hacia la coronilla. Era de mediana estatura, blanco, de ojos negros y cejas muy espesas y canosas; afeitábase todos los días y andaba siempre vestido de negro y con los zapatos muy brillantes. Y vivía en el barrio del Hospital, con dos hermanas solteronas en una modesta casita que lucía en el frente un pequeño y muy cuidado jardín. Yo resulté ser un alumno magnífico, empeñado como estaba en aprender a leer y a escribir rápidamente. Pasaba las tardes enteras, en la casa, garabateando tercamente mi pizarra; y a los pocos meses ya podía escribir en los cuadernos que me comprara mi madrina y deletrear también cuanto papel escrito venía a dar a mis manos. Recuerdo que una noche de esas mi madrina se puso a revisar mis cuadernos, muy seria, diciendo: Hum, vamos a ver... ¿Qué cré? Si yo también aprendí a medio escribir, ¡y con palotes y a punta e palmeta! Pero como solo dos años pude estar en la escuela, me quedé redonda como una bola... Usté no, Juan Ramón: usté tiene que llegar a ser otra cosa muy distinta. Y pareció quedar muy satisfecha con mis trabajos, porque al devolverme los cuadernos dijo : Muy bien, Juan Ramón. Horita usté me va poder hacer una carta, cuando yo la necesite. Bernardo, el pordiosero, que todos los lunes y viernes almorzaba con nosotros, también mostrábase muy contento con mis progresos en la escuela. ¡Ya sos doctor, Juan Ramón! me decía . Ya podés hacer los garabatos que ellos acostumbran en sus recetas pa que nadie las entienda... Gané el año, con magníficas calificaciones. Solo en Religión parecía flaquear un poco: no me gustaba esa asignatura, y me dormía en la clase apenas la maestra comenzaba a rezar el Padrenuestro. Tal vez esa inconsciente aversión la despertaran en mí el recuerdo de los aburridos novenarios y el monótono bisbiseo de plegarias que continuamente oía en mi casa. Pero mi madrina no le dio importancia a ese detalle y, muy contenta con mis notas, resolvió ir conmigo a casa de doña Mercedes, para que ella las viera también. La anciana, después de abrazarme, me regaló una reluciente moneda de un colón. Y cuando nos despedíamos, díjome: Ojalá sigás así, muchacho, pa que podás ir a estudiar al extranjero, como el hijo mío, que horita viene de Méjico hecho doctor. Te gustaría, ¿verdá? *** Cursando el segundo grado, al año siguiente, comencé a leer libros sencillos, de cuentos y aventuras. Don Rafael, el Director, a quien complacía mucho mi desmedida afición por los libros, me prestaba algunos y procuraba ordenar mis lecturas, para que me fueran provechosas. Él aseguraba que yo tenía mucha inteligencia y mucho sentido común, y algunas veces llevábame a su casa para que sus hermanas me oyeran leer y explicar después lo que había entendido. Gracias a don Rafael, cuando llegué a tercer grado ya había leído muchos libros interesantes e instructivos, adquiriendo así algunos conocimientos que no me podía dar la Escuela todavía. Esos, aunque desgraciadamente cortos, fueron los días más felices de mi infancia. Ayudado por mi carácter y estimulado por mi natural imaginación, pasaba agradablemente el tiempo imbuido en la lectura y estudiando mucho también, ajeno a los juegos y diversiones que entusiasmaban a los otros chiquillos del vecindario. Era un muchacho raro, como decía Crisanto, pero vivía dichoso así. Solo me preocupaba entonces la enfermedad de mi madrina. Según ella me dijera, de un momento a otro había comenzado a sufrir con bastante frecuencia fuertes palpitaciones del corazón; y cuando eso le ocurría faltábale el aire y se sentía morir. Cierta mañana mi madrina amaneció tan mal que resolvió, por primera vez en su vida, quedarse en la cama todo el día. Yo, que me fui muy preocupado para la escuela, le comuniqué mis temores al bondadoso Director, y él fue esa misma tarde a visitar la enferma y conversó largamente con ella. Mi madrina agradeció profundamente ese gesto de don Rafael; parecía sentirse muy bien después de esa visita y hasta resolvió levantarse, afirmando que ya se había curado totalmente de la enfermedad. ¿Sabe? El señor Director lo quiere a usté como a un hijo me aseguró, con una sonrisa de satisfacción . Si yo consintiera, se lo llevaría a vivir con sus hermanas... Así me dijo. Crisanto, a quien mucho alegraban mis adelantos en la escuela, arreglábame siempre el pelo sin cobrarme nada, pero con la condición de que fuera después a leerle alguna historia interesante. Y entonces, si Rosaura se acercaba a oír, él le decía: ¡“prendé vos, cabeza e tinamaste! ¿No te da vergüenza? Rosaura, que el año anterior perdiera el tercer grado, habíase negado a repetir el curso y no volvió a la escuela, alegando que ya estaba muy grande. Andaba apenas en los catorce años, pero aparentaba más edad con sus formas de mujer guapa bien desarrolladas. Y cada día eran más extrañas sus costumbres. Se había encariñado con Canelo y andaba todo el tiempo y por todas partes con él; el perro, que era ya un animal enorme y vigoroso, vivía y comía en la casa del barbero. Por esa época, Fidelina y su muchacha, lo mismo que muchas otras mujeres de la barriada, comenzaron a frecuentar todas las tardes la iglesia de la ciudad para rezar el rosario, y regresaban al barrio casi siempre a las siete de la noche o un poco más tarde todavía. Una noche de esas, después que regresaron de la iglesia, por casualidad yo pude ver cómo Rosaura se escapaba furtivamente para la plaza y cómo se escondía con Canelo bajo el propicio mango de la esquina. Cuatro o cinco días después, cuando iba yo para la escuela, ella me preguntó: ¿Qué se hizo Canelo, que no volvió por casa! ¿Está enfermo? No, no está enfermo dije yo con aspereza. Es que lo tengo amarrao pa que no pueda salir, porque un día e tantos tu papá te va a matar a palos... Ella echó a reír y se burló de mí de tal manera que sentí, deseos de quebrarle mi tintero en la cabeza. Fidelina estuvo enferma varios días; después no volvió a salir de noche. Había pescado en la iglesia una gripe muy molesta y no quiso concurrir más a los rosarios, dejando que Rosaura lo continuara haciendo sola. Y la muchacha íbase todas las tardes para la ciudad, muy garbosa, con sus zapatillas blancas, su rebozo al hombro y luciendo una pequeña flor en la cabeza. A pesar de mi brusquedad, Rosaura, que me tenía cariño, no me guardaba rencor. Algunas semanas después de nuestro último disgusto, ella me llamó aparte y procurando que no la viera nadie sacóse del seno un pequeño envoltorio y me lo obsequió, diciendo con cierto mal disimulado orgullo: Te las tenía guardadas pa que las probaras. Aquí no hay; son extranjeras. Eran cinco hermosas uvas. Yo, que no las había probado nunca, mordí una con mucho cuidado y comencé a saborearla despaciosamente. ¿De ónde las cogiste? le pregunté. Me las dio el Padre Carlos... Me dio muchas... dijo ella muy suavemente, sonriendo. Yo escupí con asco los restos que tenía en la boca y arrojé lejos las otras cuatro uvas que me quedaban en la mano, diciendo con rencor: ¡Si hubiera sabido que eran de ese viejo ni siquiera pruebo semejante cochinada! ¡No le andés recibiendo nada a ese gallego desgraciado! ¿Por qué...? ¡Si es muy bueno! afirmó ella, sorprendida . A mí me quiere mucho. Me regala muchas cosas... Y, si yo quisiera, él me puede enseñar a tocar armonio... ¿Por qué no lo querés vos? ¡Porque es un hombre muy malo! ¡Es un zamarro!... Por eso no lo quiero. Rosaura se alejó asustada, diciéndome: ¡Qué bárbaro, Juan Ramón! ¡Te vas a salar! *** Transcurrieron muchas semanas. Rosaura se había formalizado, alejándose de los muchachillos del barrio y asumiendo aires de mujer seria y orgullosa. Conmigo había cambiado también, de un momento a otro; las pocas veces que se dignaba hablarme hacíalo en tono de persona mayor, con presumida suficiencia. Y se interesaba mucho por las cosas de la iglesia: iba a misa con frecuencia, cantaba en el coro por las noches y siempre que podía llevaba flores para adornar algún altar. Cierto domingo, en la carnicería del barrio, oyendo una conversación entre vecinos me enteré de lo que se murmuraba de Rosaura y de sus constantes viajes a la iglesia. Regresé a mi casa angustiado por la posibilidad de que tales chismes pudiesen llegar, un día de tantos, a oídos de Crisanto. Y así sucedió. Pocos días después, una noche, llegué yo a la casa del barbero llevando un libro que él quería que le leyera, y tuve que quedarme en la puerta, titubeando, al comprender que algo raro estaba sucediendo allí. Fidelina, sentada allá, en un rincón, lloraba amargamente, mientras Crisanto se paseaba a lo largo de la sala, en chancletas, barbotando incoherencias y haciendo grandes y violentos ademanes con los puños; al notar mi presencia y darse cuenta de que yo lo estaba observando, se contuvo e hizo una mueca de disgusto. Hoy no vamos a leer, Pequitas... Andá, vete dijo, tratando de dulcificar su voz. Y agregó después, subiendo el tono y como una amenaza : ¡Esta noche tengo que arreglar algunas cuentas con Rosaura...! Y esa noche, al regresar Rosaura de la iglesia, Crisanto, enloquecido por la cólera, la maltrató y golpeó de tal manera que la muchacha tuvo luego que guardar cama por varios días. Yo, atemorizado, desde la puerta de mi casa oí los coléricos bufidos del barbero, los aullidos desesperados de Rosaura y los gritos de la vieja, que salió a la calle y corrió por la barriada pidiendo inútilmente auxilio a grandes voces. Crisanto prohibió que su hija volviera a salir de la casa, se emborrachó por tres o cuatro días seguidos, y luego continuó haciendo su vida de costumbre, riendo con frecuencia y dando bromas a sus clientes, como si hubiese olvidado totalmente el estado de Rosaura. Pero pronto supe que estaba preparando viaje para Limón, a trabajar, lo mismo que en su juventud, como capataz de una cuadrilla de reparación en la vía del ferrocarril. *** Estaba leyendo una noche en mi cuarto, muy entretenido, cuando de pronto llegó hasta mí, en un susurro, la voz de Crisanto, y luego la de mi madrina. Sorprendióme esa inesperada visita del barbero, porque él nunca se había atrevido a poner los pies en nuestra casa, y en puntillas me acerqué a la puerta para escuchar mejor. Crisanto hablaba de nuevo, diciendo: ... pero, ¿por qué no quiere, ña Chon? ¡Si yo le voy a pagar bien! Es que hora que voy pa Limón quiero llegar con bastante suerte... Yo sé que usté puede, ña Chon... No sea tonto, Crisanto Soto dijo mi madrina . Yo no tengo ninguna pata'e conejo, ni esas tonteras sirven pa nada... No se lo repita a nadie, pero yo no lo voy a engañar a usté, que ha sido tan bueno con Juan Ramón. Si, usté quiere, yo le doy otra cosa mejor... ¿Qué? inquirió ansioso el barbero. Un buen consejo, Crisanto Soto: deje'e beber y trabaje mucho... ¡Eso es mejor que todas las patas de conejo que tienen los negros de Limón! El sábado siguiente, muy de mañana, Fidelina y yo, que me empeñé en llevarle la maleta, fuimos con Crisanto a la estación del ferrocarril, para despedirnos de él allí. Iba muy perfumado, luciendo una ancha corbata verde, de seda, y con su sombrero de pita y sus zapatillas blancas. Pero parecía muy triste y en todo el trayecto no pronunció palabra; posiblemente, además de su disgusto con Rosaura, iba rumiando también viejos recuerdos, rememorando las ingratas circunstancias que lo obligaron a hacer ese viaje la primera vez, allá en los lejanos tiempos de su juventud. Cuando regresábamos de la estación, Fidelina, enjugándose los ojos, me decía: No sé pa qué se va Crisanto Soto. Con eso no se arregla la desgracia e Rosaura... Y ahora va a ser pior, porque esa muchacha a mí no me respeta ni me hace ningún caso... Y tenía razón la vieja. Rosaura, aprovechando la ausencia de su padre, comenzó a escaparse de nuevo a la ciudad, burlándose de las amenazas y de los gritos de Fidelina. Pero eso duró muy poco, porque al fin tuvo que encerrarse entre la casa, obligada por el embarazo, que ya no podía disimularle más a los vecinos. Tres meses después de haberse ido Crisanto para Limón, un día, por ahí de las cinco de la tarde, salió Fidelina de su casa dando muestras de gran exaltación, y atravesó toda la barriada con el rebozo en una mano y un telegrama en la otra, escandalizando al vecindario con sus voces y aspavientos. ¡Se sacó Crisanto Soto la lotería! gritaba, agitando en alto el telegrama . ¿Qué te parece, Filadelfo? ¡Se sacó la lotería Crisanto Soto!... ¡Hora viene, en el tren de las seis! ¡Yo voy a toparlo ya, porque debe venir bien jumao, el pocapena...! Casi a las siete de la noche fueron llegando los dos a la casa, acompañados por un numeroso grupo de amigos y vecinos. Yo, muy alegre con la buena suerte del barbero, llegué un rato después a saludarlo. Crisanto regresaba de Limón muy quemado por el sol y trayendo unas nuevas zapatillas blancas, de gamuza, gemelas de oro en los puños y en el cuello una fina cadena, de oro también; estaba casi acostado en su silla de barbero, sudando y resoplando, con el cuello de su blanca camisa de seda muy abierto y haciéndose aire con un vistoso pañuelo, mientras escuchaba la animada charla de los amigos que lo rodeaban y que él interrumpía a cada momento con largas y sonoras carcajadas. Y desde la cocina llegaban las ruidosas exclamaciones de Fidelina, comentando con varias vecinas el golpe de suerte de su marido. Cuando me acerqué a Crisanto sentí un fuerte olor que era de perfume y de ron al mismo tiempo; pero el barbero no estaba borracho todavía. Al verme enderezóse un poco en la silla y empezó a azotarme la cabeza con su perfumado pañuelo, diciendo alegremente: ¡Hola, Pequitas! ¿Cómo estás? Caray, ¿sabés?, me hacías falta... Mañana mismo te traigo'e San José un vestido de casimir, con pantalón bombacho, y un par de zapatos bien bonitos, pa que botés esos burros que andás puestos... ¡Jo, jo, jo, jo...! ¡Cogeme la palabra, Pequitas! Decile a Fidelina Bravo que te tome las medidas con una tira o con cualquier mecate... ¡Ya me parece que te estoy viendo con el saco puesto! ¡Vas a parecer un mono cónsul!... ¡Jo, jo, jo, jo...! y, después de reír, aparentando menosprecio y como si el asunto no tuviera importancia para él, me dijo: ¿Ya viste? ¡Hum..., total, quince mil pesos nada más...! ¡Esa es toda la bulla! ¿Qué te parece? Cualquier babosada, ¿verdá?... ¡Y pa eso tantas bullas de esa vieja loca'e Fidelina Bravo!... ¿No la oyen? ¡Parece una lora borracha! y echó a reír estrepitosamente, cubriéndose los ojos con el pañuelo. *** Al día siguiente, Crisanto, llevando unas grandes alforjas de cuero, se fue con Fidelina para San José, a cambiar la lotería, diciéndome al despedirse que yo debía ir a recibirlos a la estación, a las seis de la tarde, para que trajera el regalo que él me había ofrecido. Llegaron en un vagón de primera clase, con varias cajas y paquetes. Yo cargué con casi todos esos envoltorios; Fidelina con uno grande en cada mano, y Crisanto, que posiblemente había exigido que le dieran sus quince mil colones en monedas y en billetes de poco valor, para que abultaran, cargó con las alforjas, que venían repletas de dinero. Entramos al barrio caminando por la media calle, ellos dos juntos, adelante, y yo un poco más atrás, y entre la expectación de todos los vecinos, que los estaban esperando asomados a las ventanas o agrupados en las puertas; Fidelina le hablaba a gritos a su marido, para que la oyeran todos, y este lanzaba grandes carcajadas a cada paso y saludaba a un lado y otro, diciendo frente a cada casa: ¡Quedan convidaos pa el baile'e mañana, por la noche, en casa! ¡No falte nadie!... ¡Habrá guaro pa los hombres y cautel pa las mujeres! y seguía adelante, con paso lento, balanceando mucho su pesado cuerpo y dejando al pasar una mareante estela de perfume. Al llegar a la esquina principal del barrio, donde el grupo de vecinos era más nutrido, Crisanto se quitó el sombrero, se sacó las alforjas y, después de ponerlas en los hombros de Fidelina, díjole en alta voz: ¡Toma, llevalas vos un rato! ¡Es que esa condenada plata pesa mucho...! Ya en la casa, pusiéronse a abrir cajas y paquetes para revisar las compras que hicieran en la capital. Traían ropa para los dos, un gran frasco de loción, cuatro floreros mucha loza, con ribetes rojos y dorados. Pero observé que Crisanto no había comprado nada para Rosaura, que permanecía encerrada en su cuarto desde el día anterior. El barbero, burlándose de su mujer, me dijo: ¿Qué te parece? Esta vieja concha e Fidelina ”ravo no se quiso comprar unos zapatos. Dice que ella nació descalza... ¡Es que le hacen falta las niguas pa dormirse por las nochas rascando y rascando en el petate! Yo me fui para la casa loco de alegría, a enseñarle a mi madrina mi primer traje de casimir y mis zapatos nuevos. Al día siguiente, cuando regresé de la escuela, por la tarde, ya Crisanto tenía adornada su casa con matas de plátano, ramas de uruca y muchas amapolas y pastoras. Y a las siete de la noche comenzó el baile, con violín, bandurria y guitarra. Yo llegué un rato después a asomarme por la ventana. Bailaban muchas parejas, y Crisanto, borracho ya y con la camisa muy sudada, movíase en el centro de la sala torpe y despaciosamente, con los ojos cerrados y abrazando a la vieja Fidelina. Y otro día, muy temprano, Crisanto sacó al solar su vieja silla de barbería y la quemó, con gran aparatosidad, asegurando que jamás volvería a empuñar unas tijeras. Quería disfrutar de su dinero. *** Crisanto mandó botar su vieja casa de adobes, y en quince días le construyeron una un poco más pequeña, de bajareque, con piso de tierra apisonada y techo de tejas de barro, como la otra, pero muy clara, cómoda y bonita. El barbero en camiseta y en chancletas, oloroso a ron y sudando mucho trabajó todos esos días a la par de los peones, ayudando a los operarios y alegrando las faenas con sus bromas y sus broncas carcajadas. A las nueve de la mañana Fidelina tenía que darles a todos los trabajadores café con mucho pan; a la una de la tarde, un refresco con tosteles, y a las dos y media otra vez café, pan y galletas. Para él, la construcción de la casa fue una alegre y prolongada fiesta, que remató con otro baile y otra borrachera para celebrar así la feliz terminación de los trabajos. Un mes después, al regresar yo una tarde de la escuela, me encontré a Crisanto parado en media calle, observando atentamente su casa y haciendo repetidos gestos de inconformidad con la cabeza. Vení acá me dijo, pensativo . ¿Sabés?, no me gustan pa nada los colores de esta casa... Hum, estoy pensando en ponerle otros más bonitos... Sí, mirá: la encalo otra vez y le pinto la puerta y las ventanas con ocre azul, pero con las guarniciones amarillas, pa que resalten, ¿entendés? Y le hacemos esa guarda un poco más anchita, y amarilla también... No, mejor no, porque ese es un color muy cochino pa rodapiés; mejor de un verde bien oscurito... ¿Qué tal? ¡Va parecer una lapa, la condenada! y echó a reír alegremente. A la mañana siguiente, el barbero, secundado por dos peones, subía y bajaba sin descanso por una escalera pintando y encalando otra vez su casa y encalándose él, también, desde la punta de las chancletas hasta la coronilla. Al terminar ese trabajo, Crisanto celebró el acontecimiento con baile y borrachera. Y después volvió a pintar su casa por cuatro o cinco veces más y a organizar los jolgorios correspondientes, en busca siempre de nuevas y más interesantes combinaciones de colores. Mi amigo compró en la capital, entre otras novedades, un fonógrafo con la bocina muy grande y de color rojo subido; y unos cuantos discos, todos ellos de diálogos y chistes jocosos que a mí me costaba mucho entender, porque el aparato, cuando mejor funcionaba, dejaba escapar también, junto con la voz, muchos chirridos muy desagradables. A pesar de eso, el fonógrafo causó una gran sensación entre la gente del barrio. Y Crisanto, cuando no estaba borracho, complacía la curiosidad de todos los vecinos que iban llegando por las tardes, y entreteníase entonces las horas enteras pasando y repasando sus discos, y riendo a carcajadas cada chiste para que rieran los demás, porque ya él se los sabía todos de memoria. *** Cuando nació el hijo de Rosaura que me causó, con sus ojos de color azul oscuro, una extraña impresión el primer día que lo vi , Crisanto se fue para la capital y estuvo ocho días allá; regresó en automóvil, muy borracho, y parecía idiotizado por el alcohol. Esa misma tarde tiró el fonógrafo a la calle y lo hizo añicos después, dándole grandes golpes con un pedazo de alfajía, mientras lanzaba roncas y horribles carcajadas. La misma suerte corrieron los discos. Y a la mañana siguiente, al pasar yo para la escuela, lo vi parado en la puerta de su casa, en camiseta, con la barba crecida y el pelo muy alborotado, mirando estúpidamente hacia la lejanía. Me llamó, y yo me le acerqué temblando. No tengás miedo, Pequitas me dijo con voz ronca. Y añadió, desesperado, casi sollozando : ¿No me tenés lástima? Estoy muy triste... ¡Esa muchacha acabó de desgraciar mi vida...! Después de esa borrachera, Crisanto siguió viajando frecuentemente a San José, en automóvil siempre y en compañía de unos cuantos amigos raros, vecinos de la ciudad, que lo llegaban a buscar casi todas las tardes para beber con él. Algunas veces se iban y permanecían hasta cuatro días seguidos en la capital. Mi madrina, comentando muy dolida las locuras del barbero, decía: ¡Pobre Crisanto Soto, tan bueno que es, pero tan torcido! Y hora está botando su plata como un tonto... ¿Está viendo usté, Juan Ramón? El guaro es cosa terrible... *** Fidelina protestaba, furiosa por el loco despilfarro de dinero que estaba haciendo su marido, y a veces tenía con él acaloradas discusiones. Una vez, después de un violento altercado de esos, Crisanto me rogó que le fuera a comprar una botella de ron. Yo le hice el mandado, aunque temiendo que Fidelina se disgustara conmigo, y él, mientras llenaba de licor un vaso que tenía sobre la mesa, comenzó a burlarse de la vieja. ¡Tantas bullas y todo es porque Fidelina Bravo se está acostumbrando a vivir como millonaria y no quiere volver a comer frijoles sin manteca! ¡Si e todas maneras lo mismo da que coma bien o coma mal, porque lo que le entra por el pico se le sale por la punta de la lengua, que no deja'e mover ni cuando está privada, porque es sonámbula esa vieja! dijo, riendo burlonamente. Y después de tomarse el trago y de escupir, dirigióse a mí para agregar: A mí no me importa la plata, Pequitas. ¡Que se acabe! ¿Pa qué sirve si con ella no puede uno ni vivir tranquilo siquiera? Pero, eso sí, voy a apartar los últimos quinientos pesos que me quedan y te los dejo a vos, pa que me comprés, cuando me muera, cien coronas de las de a cinco pesos. ¿Qué te parece? Quiero que en mi entierro vayan cien chiquillos con esas cien coronas, pa que la gente salga a verlo pasar y diga ¡Miren qué entierro el de ese borracho e Crisanto Soto! ... ¡Jo, jo, jo, jo...! Pocos meses después se supo en el barrio que Crisanto estaba gastando ya los últimos centavos del dinero de la lotería. Fidelina, con sus acostumbradas alharacas, andaba pregonando la noticia por todo el vecindario: ¡Ya se hartó en guaro Crisanto Soto los quince mil pesos del premio! gritaba . ¡Nos quedamos sin un cinco, y el sinvergüenza no quiere ponerse a trabajar en la barbería, como antes! ¡Dice que se vuelve pa Limón, porque seguro el baboso cré que se va sacar otra lotería, pa volvérsela a pasar por el pescuezo! La vieja estaba desesperada y le daba rienda suelta a su malhumor peleando con todas las amigas y conocidas. A mí también, en una ocasión, me gritó muchas groserías y veladas amenazas, asegurando que Canelo habíale matado una gallina. El barbero la mandó a callar muy indignado, diciéndome después: No le hagás caso, Pequitas... Está loca. La gallina se le murió e pujo... Y si se atreve a tocar el perro, ¡la rajo a palos! Un día de tantos, sin despedirse de nadie, desapareció Crisanto. A mí me causó un profundo dolor esa determinación del barbero, a quien consideraba mi único amigo en la barriada. Por Fidelina supo el vecindario que se había ido nuevamente para Limón. Mi madrina, por su enfermedad, hacía varios meses que no visitaba a doña Mercedes Molina; decía que le perjudicaba la larga caminata y que faltábale el aire al subir las cuestas. Sin embargo, cuando supo, por boca de Bernardo, que acababa de regresar el muchacho que estudiaba en México, resolvió hacerle una visita a su vieja amiga. Fuimos una tarde. La anciana estaba alegre y muy satisfecha; habló largamente de su hijo y de sus proyectos para el futuro. El muchacho practicaría por algún tiempo en el Hospital San Juan de Dios, en la capital, para incorporarse a la Facultad de Medicina y poder así ejercer después su profesión en el país. ¡Quiero que trabaje aquí, entre su gente! declaró la anciana con firmeza. Y agregó, exaltándose y haciendo gestos severos : ¡Nada de ir a meterse a la capital! ¡Que no se olvide e su origen ni de que tiene que servirle a los que de verdá lo necesitan! No quiero que Alberto se vaya enfermar ahora, como le ha pasao a muchos, que teniendo parientes con la pata en el suelo se llenan de humo, y les da por presumir en sociedá y por andar jugando a la política, mientras aprovechan el dolor del prójimo pa esplumarlo y tener así con qué pagar sus lujos y sus borracheras... Yo no lo mandé a estudiar pa eso, ni pa que pudiera venir después a hacer mucho dinero. ¡No, señora! ¡Pa esa gracia le hubiera puesto entonces una cantina bien montada o una buena carnicería...! Comenzaba a oscurecer. Doña Mercedes se levantó de su asiento, rayó un fósforo y encendió la lámpara, cuya luz rebrilló con reflejos inquietos en su blanca y bien recogida cabellera y en su hermosa peineta de carey. Al sentarse de nuevo, la anciana me dijo, amenazándome con el índice: ¡Poné cuidado, vos, Juan Ramón! Ya estás en quinto grado y el año entrante vas pa la Segunda Enseñanza, ¿verdá? ¡Que no se te olvide nunca de ónde has salido ni cuál es tu gente...! Las dos ancianas continuaron platicando con mucha animación, y ya era de noche cuando mi madrina resolvió, despedirse. Unas pocas estrellas parpadeaban débilmente, aquí y allá, perdidas entre la negrura del cielo. Doña Mercedes nos acompañó hasta la tranquera, para alumbrar desde allí, manteniendo su lámpara en alto, mientras mi madrina y yo bajábamos al camino que se hundía entre altos y negros paredones; y para despedirse una vez más, con palabras y recomendaciones afectuosas: ¡Abrígate la cabeza, Chon, que vos estás enferma y el sereno te puede poner peor! ¡“cordate e que ya no estás pa andar haciendo gracias!... ¡Que les vaya bieeeen! Bajamos la cuesta y llegamos al camino llano, lejos aún de nuestra casa. Mi madrina caminaba despacio, jadeando; entre la oscuridad, buscó a tientas el hombro mío para apoyarse, murmurando: Descansemos un poco, Juan Ramón... Me siento mal; no debía haberme movido e casa... Ese viaje a Canoas, que ella tantas veces hiciera antes como un ligero y agradable paseo, perjudicó mucho la quebrantada salud de mi madrina, que no pudo dormir bien esa noche. El día siguiente lo pasó entero en la cama. Y desde entonces no volvió a salir a ninguna parte ni por ninguna razón; permanecía encerrada en la sala, sentada en su butaca, rezando y atendiendo sus visitas. *** Cursaba entonces los primeros meses del quinto grado y, como era más alto que la mayor parte de los alumnos de la escuela, creíame ya un hombre hecho y derecho y comenzaba a pensar muy seriamente en mi futura carrera: quería estudiar medicina, como el hijo de doña Mercedes, para satisfacer los deseos de mi madrina y también los del pobre Bernardo, el lisiado. Don Rafael, el Director, me alentaba siempre con sus consejos, me prestaba sus libros y habíame prometido gestionar una beca para que pudiera así cursar con mayor desahogo los cinco años de Enseñanza Superior. El año entrante irá usté al Instituto, Juan Ramón; yo le ayudaré en lo que pueda me decía . Espero que allí sabrá poner en alto el nombre de esta Escuela y el de sus maestros de primera enseñanza. Cuando obtenga su Bachillerato, si estoy vivo, veremos qué se puede hacer... Un día resolvió llevarme a San José, con sus hermanas, para que conociera el Museo Nacional. Regresamos casi a las cuatro de la tarde, y yo me fui muy alegre y satisfecho para la casa, deseoso de contarle a mi madrina las maravillas que había visto en el Museo. Yo cruzaba la plaza del barrio, presuroso, cuando llamaron mi atención unos chiquillos que en grupo parecían contemplar con curiosidad algo que estaba en la cuneta de la calle. Ellos me vieron también y comenzaron a hacerme señas, llamándome. Quise continuar mi camino, pero me detuvo en seco el grito de un muchacho: —¡Juan Ramón! ¡Es Canelo!... Lleno de angustia corrí a ver qué le ocurría al perro. Canelo estaba allí, en la cuneta, rígido, con los ojos vidriosos y su hermosa cabeza cubierta de barro y de espumarajos que ya comenzaban a secarse. Lo envenenaron aseguró el muchacho que me había gritado. ¿Quién? pregunté rabioso. Nadie lo sabe... Nosotros estábamos en aquella esquina, cuando lo vimos revolcándose en la plaza; pero creíamos que era jugando... Después dio unas vueltas y cayó a la calle, y al poquito rato se estiró... Entonces recordé las veladas amenazas que le oyera a Fidelina, la mujer del barbero, cuando afirmaba furiosa que Canelo habíale matado una gallina, y tuve la certeza de que la vieja al fin había encontrado el medio de realizar sus negros propósitos contra el pobre animal. Los muchachos me ayudaron a llevar el perro hasta la puerta de mi casa. Entré con él en brazos, y mi madrina, al verlo así, se levantó de pronto, soltando el rosario y exclamando con dolorosa sorpresa: ¿Qué...? ¿Lo envenenaron...? ¡Sí! confirmé yo, sombrío. Pero, para evitarle a ella un dolor mayor, añadí : ¡Seguro fueron esos desgraciaos policías, que allá, en la ciudá, han matao también muchos otros perros! Mi madrina dejóse caer de nuevo en su butaca, gimiendo entre sollozos: ¡Es un crimen que no tiene perdón de Dios! ¡Un perro tan bueno y tan inteligente...! Decidí enterrar a Canelo en el solar, a la sombra del guanábano; y, mientras lo hacía, escuchaba con rabia las voces destempladas que daba la vieja Fidelina, allá, en su casa, regañando a gritos a Rosaura. Después me encerré en mi cuarto y ese día no pude estudiar ni probar un bocado más. Mi madrina, para quien la desgraciada muerte del perro había sido un rudo golpe, enfermó gravemente y tuvo de nuevo que guardar cama. Cristina estaba muy alarmada, y yo, asustado, consulté dos días después con don Rafael, quien resolvió visitar a la enferma esa misma noche en compañía de un médico. Así lo hizo; y al despedirse, después del examen del facultativo, el Director me dijo que mi madrina estaba bastante delicada, y que el médico le había exigido a ella, para poder garantizar su curación, tranquilidad y reposo absolutos mientras durara el tratamiento. Al día siguiente, después de la hora del almuerzo, noté que el Director no había asistido a la escuela. Cuando yo llegaba a mi casa, lo encontré saliendo de ella en compañía de otros señores, entre los cuales reconocí al notario que tenía su bufete muy cerca de la escuela. Azorado, quise entrar atropelladamente, pero don Rafael me contuvo con un gesto y me tranquilizó con sus palabras serenas y cordiales: Nada pasa, Juan Ramón. Hay ciertas cosas que es mejor arreglar con tiempo; eso es todo... Mañana lo espero en la escuela, como siempre... En la sala tropecé también con doña Mercedes, que ya se estaba despidiendo, y quien, acariciándome la cabeza, me dijo, riendo: Total, ¡nada, Juan Ramón! ¡Ataques de viejera! ¡Horita ya anda esta Chon pa arriba y pa abajo, como si tal cosa...! *** Días después, una tarde, mientras estaba yo en el solar, con Cristina, encerrando las gallinas porque ya comenzaba a oscurecer, escuché de pronto llantos y gritos espantosos en la casa del barbero. Algo horrible tenía que haberle ocurrido a Crisanto; así parecían indicarlo algunas palabras sueltas que llegaban hasta mí, gritadas con angustia por la vieja y por Rosaura. Fidelina corrió luego por toda la barriada, agitando un telegrama y pregonando, con lamentos desesperados, la muerte de su marido: —¡Se murió Crisanto Soto! aullaba . ¿Qué hago yo, Dios mío? ¡Aquí dice que a las seis llega el cuerpo a la estación, pa que lo recoja yo! ¿Ónde están los amigos de Crisanto Soto? ¿Quiénes van ir a traerlo, hora que no tenemos ni con qué comprarle una candela? Se movilizó el vecindario. Las mujeres rodearon a Fidelina y la hicieron regresar a su casa, acompañándola, al mismo tiempo que un grupo numeroso de hombres se dirigía presuroso a la estación del ferrocarril; yo fui con ellos. El cadáver del barbero llegó en una caja enorme, de madera lisa y mal pintada de negro, con la tapa sin clavar y amarrada con mecates. Cuando soltaron esos mecates y levantaron la tapa, retrocedí temblando: el cuerpo de Crisanto estaba monstruosamente hinchado y deformado, de tal manera que parecía a punto de reventar; y en la nariz, la boca y los oídos traía grandes tacos de algodón húmedo y sucio. Los vecinos, horrorizados, se apresuraron a amarrar la tapa de nuevo, y la incómoda y pesada caja fue puesta sobre los hombros de seis hombres, a los que luego tenían que ir relevando a trechos los demás. Así llegamos a la barriada de El Llano; por todas partes movíanse lámparas y velas encendidas, de vecinos que, dispuestos a velar toda la noche, se iban agregando al fúnebre cortejo. Al llegar a la casa, la caja fue colocada en media sala, sobre una mesa, mientras las mujeres trataban inútilmente de consolar a Fidelina y a Rosaura que, con la llegada del cadáver, redoblaron sus gritos y sus conmovedoras lamentaciones. Comenzaron a hacer los preparativos para el velorio, y hablábase ya de comprar, con el aporte de todos los vecinos, el aguardiente, el tabaco y las velas del caso, cuando se presentó un sargento de policía con una orden firmada por el Médico del Pueblo: el cadáver del barbero debía ser enterrado inmediatamente, pues, de lo contrario, las autoridades lo harían por medio de la policía. Al conocer esa orden, Fidelina se lanzó sobre la caja protestando a gritos y en actitud de defenderla. Los hombres, para convencerla y aplacarla, tuvieron que descubrir nuevamente el cuerpo deformado de Crisanto; Fidelina, al igual que las otras mujeres, retrocedió espantada, gimiendo y cubriéndose la cara con las manos. Un momento después salían los vecinos hacia el cementerio, con la enorme caja a cuestas y alumbrando el camino con las lámparas que apresuradamente pudieron recoger en la barriada. Yo, recordando con tristeza los proyectos de Crisanto, las cien coronas que deseaba para su entierro, eché a andar también, detrás de todos, pero de pronto me detuvieron unos gritos estridentes de la enloquecida Fidelina: ¡Esta vieja bruja me mató a Crisanto Soto! ¿No vieron cómo estaba el pobre? vociferaba, crispándome los nervios . ¡Me lo mató con maleficios, por el cochino perro que le envenené porque me atropellaba las gallinas...! ¡Solo quemándola viva paga esa vieja lo que ha hecho con Crisanto Soto...! Horrorizado, pensando en la enfermedad de mi madrina, y temeroso al mismo tiempo de lo que Fidelina en su locura pudiera intentar o hacer, corrí a mi casa. Cuando entré a la sala, los furiosos insultos y las amenazas de la vieja continuaban, gritados ya desde el solar para que mi madrina pudiera oír mejor: ¡Bruja... ¡Asesina!... ¡No te dejaré vivir tranquila y le pido a Dios que te maldiga y te castigue...! Mi madrina estaba sentada en su cama, recostada al espaldar, muy pálida, con los ojos cerrados, gimiendo plegarias entre dientes y estrujando con manos temblorosas el rosario. ¡Fidelina está loca! ¡No le haga caso, madrina! díjele yo, bajito, en un intento de mitigar su angustia. ¡Es una infamia...! ¡Que Dios la perdone...! gimió ella, sollozando. Pero luego hizo un esfuerzo y, fingiendo calma y despreocupación, me dijo : Sí, la pobre está loca... No es nada, Juan Ramón. Vaya. Acuestese ya, porque mañana tiene que ir a la escuela... Cesaron al fin los gritos de Fidelina. Y yo, desvelado, creía oír hasta muy tarde de la noche los amargos sollozos de mi madrina. Cuatro días después, una noche, vi salir al médico, que acababa de ponerle una inyección a la enferma, haciendo involuntarios gestos de desaprobación. Corrí al lado de mi madrina. Ella, notando mi zozobra, sonrió débilmente y dijo, acariciándome el pelo con sus temblonas manos: Nada pasa, Juan Ramón... Me acaba e decir el doctor que horita estoy buena... Vaya, estudie, porque no quiero que se atrase... Muy de mañanita me despertó Cristina, llorando y gesticulando desesperadamente. Me levanté de un salto y corrí a la sala. Mi madrina estaba rígida, con las dos manos sobre el pecho. Había muerto posiblemente en las primeras horas de la madrugada. La enterramos a las tres de la tarde. Conmigo fueron al cementerio don Rafael, doña Mercedes con sus dos hijos menores y Cristina, la muda; Bernardo, que se empeñó en acompañarnos también, se quedó muy rezagado. Y nadie más; los cuatro desconocidos que cargaron el ataúd, lo hicieron por el dinero que les ofreció el Director. Don Rafael me puso una mano sobre el hombro y salimos así del cementerio, silenciosos, caminando muy despacio. Ya en la calle, nos detuvo un momento doña Mercedes, para decirme: —Valor, Juan Ramón; todos tenemos que morir... Hora, a estudiar, pa que se cumplan los deseos de tu madrina. Ella te dejó casi tres mil pesos, que don Rafael te pondrá en un Banco, y la casita, que bien vale otro tanto. Con eso podrás estudiar y con la ayuda e don Rafael y con la mía... Ya sabés vas a vivir en la casa d él, con sus hermanas; pero también la mía es tu casa y, mientras viva yo, podrás contar con esta vieja pa cualquier necesidá... El cielo era azul, la tarde tibia. La mano del Director descansando suavemente sobre el hombro mío, y las palabras afectuosas de la anciana, me reconfortaban. Sin embargo, yo sentía que con la muerte de mi madrina acababa de abrirse en mi vida un profundo, inmenso vacío que nada ni nadie podría volver a llenar jamás. FIN Alajuela, 5 de abril de 1950 GLOSARIO B Baboso: Tonto. Babieca. Barañas: Ramas menudas, secas y desprendidas ya del árbol. C Carraco: Pato. Cuajiniquil: (Ingla edules). Fruta del árbol del mismo nombre, y que es una vaina verde que contiene varias semillas envueltas en pulpa blanca y muy dulce. Cuijen: Gallo o gallina (o ave) de color ceniciento con pintas blancas. Curraré: Variedad del plátano, de enorme tamaño. F Frito: Sopa hecha con la asadura del cerdo. G Guineo: Variedad del plátano, de fruto más pequeño y gordo, usado comúnmente para alimentar cerdos. J Jocote: (Spondias Sp.). Fruta deliciosa, de color rojo y amarillo. Los españoles la llamaron ciruela . L Lapa: Guacamayo. M Manzana rosa: (Jambosa vulgaris . Fruta del árbol del mismo nombre, del tamaño de una ciruela, amarilla o sonrosada, muy dulce y de olor agradable, con una semillita suelta adentro, como un cascabel. En Cuba pomarrosa Gagini . Médico del Pueblo: Médico que en las ciudades y pueblos de importancia paga el Gobierno para que atienda gratuitamente a los enfermos pobres. O Olote: Corazón leñoso de la mazorca de maíz, en el cual van engastados los granos. P Padre: Sacerdote, cura. Pastora: (Euphorbia pulcherrima). Flor muy vistosa, grande y de color rojo y amarillo. Piapia: (Psilorhinus mexicana). Especie de urraca muy abundante en el país. Piñuela: (Bromelia pinguin). Planta textil, de hojas acanaladas, largas y angostas, con espinas en ambos bordes, empleada comúnmente para hacer cercas o setos. Pujo: Así llamaban nuestros campesinos a una enfermedad bastante frecuente en las aves de corral. R Rompope: Bebida a base de arroz molido o de maicena, leche, huevos y ron. S Salada: Maldita. Que atrae la desgracia. Salar: Salar a una persona es llevarle la desgracia, la mala suerte. Persona salada , maldita, desgraciada, malafortunada, con poca suerte. San Lucas: Presidio situado en la isla del mismo nombre, en el Pacífico. T Tajona: Látigo de mango corto o largo y cuerda generalmente de cuero trenzado. Tamuga: Conjunto de cuatro envuelto en hojas secas de caña. tapas o piloncillos de dulce panela , Tapa de dulce: Piloncillo de dulce o panela. Dulce: miel morena y endurecida de la caña de azúcar, elaborada en los trapiches. Tinamaste(s): Piedras especiales que en nuestro fogón campesino hacen las veces de los trébedes usados en otros países.