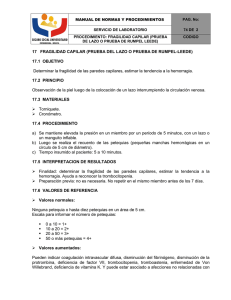

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com El síndrome de fragilidad: Definición y Historia natural Qian Li Xue,Doctor en Filosofía PALABRAS CLAVE - Fenotipo clínico - Índice de riesgo - Fragilidad - Análisis de clases latentes La fragilidad es un síndrome clínico común en los adultos mayores, que conlleva un mayor riesgo de sufrir malos resultados de salud, incluidas caídas, discapacidad incidental, hospitalización y mortalidad. 1–5Por lo tanto, es fundamental dilucidar su causa y su historia natural para identificar subconjuntos de alto riesgo y nuevos ámbitos para la prevención y el tratamiento de la fragilidad. En un intento de estandarizar y operacionalizar la definición de fragilidad, Fried y sus colegas2 Propusieron un fenotipo clínico de la fragilidad como un síndrome bien definido con fundamentos biológicos. Estos investigadores plantearon la hipótesis de que las manifestaciones clínicas de la fragilidad están relacionadas en un ciclo de exacerbación mutua de balance energético negativo, sarcopenia y disminución de la fuerza y la tolerancia al esfuerzo. Sobre la base de este marco conceptual, ahora se han obtenido pruebas preliminares sobre la historia natural del fenotipo clínico de la fragilidad.3,6Este artículo revisa el estado actual del conocimiento sobre la epidemiología de la fragilidad centrándose en seis áreas específicas: (1) definiciones clínicas de la fragilidad, (2) evidencia de la fragilidad como síndrome médico, (3) prevalencia e incidencia de la fragilidad por edad, género, raza y etnia, (4) transiciones entre estados discretos de fragilidad, (5) historia natural de las manifestaciones de los criterios de fragilidad y (6) modificaciones del comportamiento como precursores del desarrollo de la fragilidad clínica. DEFINICIÓN DE FRAGILIDAD La fragilidad se define teóricamente como un estado clínicamente reconocible de mayor vulnerabilidad, que resulta de la disminución asociada con el envejecimiento de la reserva y la función en múltiples sistemas fisiológicos, de modo que se compromete la capacidad para hacer frente a los factores estresantes cotidianos o agudos. A falta de un estándar de oro, Fried y sus colegas han definido la fragilidad de manera operativa.2como una condición que cumple 3 de los 5 criterios fenotípicos que indican energía comprometida, a saber, baja fuerza de agarre, baja energía, velocidad de vigilia lenta, baja actividad física y pérdida de peso involuntaria (Tabla 1). Una etapa prefrágil, en la que se cumplen 1 o 2 criterios, identifica un subconjunto con alto riesgo de progresar a la fragilidad. Se han descrito varias adaptaciones del fenotipo clínico descrito por Fried. Departamento de Medicina, Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, 2024 East Monument Street, Suite 2-700, Baltimore, MD 21205-1179, EE. UU. Dirección de correo electrónico:qxue@jhsph.edu Clin Geriatr Med 27 (2011) 1–15 doi:10.1016/j.cger.2010.08.009 0749-0690/11/$ – ver portada - 2011 Elsevier Inc. Todos los derechos reservados. geriatría.theclinics.com 2 Xue Tabla 1 Comparación de los criterios de definición de fragilidad definidos por el Estudio de Salud Cardiovascular y los Estudios de Salud y Envejecimiento de la Mujer Características Estudio de salud cardiovascular Estudios sobre la salud y el envejecimiento de la mujer Pérdida de peso Línea de base: pérdida de >4,5 kg de forma no intencionada en el Línea base: cualquiera de las siguientes: último año Seguimiento: ([peso en el año anterior - peso actual]/ [peso en el año anterior]) 0,05 y la pérdida no fue intencional ([peso a los 60 años - peso en el examen]/[peso a los 60 años]) IMC en el examen<18,5 0,1 Seguimiento: cualquiera de los siguientes: IMC en el momento del examen <18,5 ([peso en el año anterior - peso actual]/[peso en el año anterior]) y la pérdida no fue intencional Agotamiento Autoinforme de cualquiera de los dos Sentir que todo lo que hizo la persona fue un esfuerzo. En la última semana Incapacidad para ponerse en marcha en la última semana Autoinforme de cualquiera de los siguientes: Nivel de energía habitual bajoa (3, rango 0–10) Me he sentido inusualmente cansado durante el último mes.b Me sentí inusualmente débil durante el último mes.b Bajo físico Mujeres: energía <270 kcal en la escala de actividad (18 ítems) Mujeres: energía < 90 kcal en la escala de actividad (6 ítems) actividad Hombres: energía <383 kcal en la escala de actividad (18 ítems) Hombres: energía < 128 kcal en la escala de actividad (6 ítems) Observado al caminar 4,57 m a ritmo habitual Mujer Tiempo 7 s para altura 159 cm 6 Tiempo s para altura>159 cm Observado al caminar 4 m a ritmo habitual Mujer Lentitud Tiempo 4,57/7 m/s para una altura de 159 cm Velocidad 4,57/6 m/s para altura >159 cm Hombres Hombres Tiempo Velocidad 7 s para altura 173 cm 6 s para altura>173 cm Velocidad 4,57/7 m/s para una altura de 173 cm Velocidad 4,57/6 m/s para altura >173 cm 0,05 Debilidad Fuerza de agarre: igual que en CHS Fuerza de agarre Mujer 17 kg para el IMC 23 17,3 kg para IMC 23,1–26 18 kg para IMC 26,1–29 21 kg para IMC >29 Hombres 29 kg para IMC 24 30 kg para IMC 24,1–26 30 kg para IMC 26,1–28 32 kg para IMC >28 bEn caso afirmativo, seguía la pregunta: “¿Cuánto tiempo?”, mientras que la sensación persistía; las respuestas “La mayor parte del tiempo” o “Todo” el tiempo se consideraban indicativas de agotamiento. El síndrome de fragilidad: definición e historia natural IMC: Índice de masa corporal; calculado como el peso en kilogramos dividido por la altura en metros al cuadrado. aCalificado en una escala de 0 a 10, donde 0 indica “ninguna energía” y 10 indica “la mayor energía que jamás haya tenido”. 3 4 Xue surgieron en la literatura, a menudo motivadas por medidas disponibles en estudios específicos en lugar de diferencias conceptuales significativas. Alternativamente, la fragilidad se ha operacionalizado como un índice de riesgo al contar el número de déficits acumulados a lo largo del tiempo, denominado índice de fragilidad (IF), que incluye discapacidad, enfermedades, deterioro físico y cognitivo, factores de riesgo psicosocial y síndromes geriátricos (por ejemplo, caídas, delirio e incontinencia urinaria).7En comparación con el fenotipo de fragilidad de Fried, la FI es un predictor más sensible de resultados adversos para la salud debido a su escala de riesgo más fina y su solidez en las inferencias clínicas con respecto al número y la composición real de los elementos que la componen.8 Sin embargo, el análisis de la epidemiología de la fragilidad en este artículo se centra en la definición de Fried del fenotipo de fragilidad por varias razones. En primer lugar, existe un consenso cada vez mayor de que la fragilidad es un estado clínico definible que implica múltiples signos y síntomas. En segundo lugar, las manifestaciones clínicas de la fragilidad, en teoría, pueden organizarse en un ciclo autoperpetuante de eventos que progresan naturalmente (Figura 1) consistente con las observaciones clínicas.2,9En tercer lugar, hay líneas de evidencia convergentes que sugieren que estas manifestaciones exhiben asociaciones10–15que sean consistentes con una presentación sindrómica.1 En cuarto lugar, las tres razones mencionadas anteriormente proporcionan un marco teórico a priori que facilita la investigación de los mecanismos subyacentes al desarrollo de la fragilidad.16 Por último, se podría argumentar que el fenotipo de cinco componentes es más atractivo para su uso en un entorno clínico que el FI, que normalmente contiene entre 30 y 70 elementos. HISTORIA NATURAL DE LAS MANIFESTACIONES DE LA FRAGILIDAD CRITERIOS Comprender los puntos de aparición de la fragilidad es vital para la identificación temprana de las personas en riesgo y la intervención en aquellos componentes que se ven afectados primero, cuando se produce la reversión. Pérdida de peso Desnutrición crónica (Ingesta inadecuada de proteínas & energía; micronutriente deficiencias) Sarcopenia Gasto total de energía Descansando metabólico tasa Actividad Vo máx./ 2 Caminando velocidad Fortaleza Energía/ Agotamiento Equilibrio deteriorado Discapacidad Inmovilización Caídas y Dependencia lesiones Figura 1.Ciclo de fragilidad. (Xue QL, Bandeen-Roche K, Varadhan R, et al. Manifestaciones iniciales de los criterios de fragilidad y desarrollo del fenotipo de fragilidad en el Estudio de Salud y Envejecimiento de la Mujer II. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2008;63(9):984–90, con autorización de la Sociedad Gerontológica de América.) El síndrome de fragilidad: definición e historia natural Puede ser lo más posible. La detección preclínica de las manifestaciones tempranas que conducen al síndrome de fragilidad requiere una comprensión de la historia natural del desarrollo de la fragilidad. El autor sugiere dos hipótesis potenciales en cuanto a la historia natural del inicio y la progresión de la fragilidad. El autor planteó la hipótesis de que el ciclo de fragilidad podría iniciarse a través de cualquiera de las manifestaciones clínicas, lo que podría precipitar un círculo vicioso que culmine en un síndrome agregado; y diferentes manifestaciones iniciales pueden conducir a tasas diferenciales de progresión a la fragilidad. Basándose en un estudio longitudinal de 7,5 años de 420 participantes de los Estudios de Salud y Envejecimiento de la Mujer (WHAS) II que se definieron como no frágiles utilizando la definición de Fried del fenotipo de fragilidad al inicio, el autor encontró evidencia inicial de un orden parcialmente jerárquico en el inicio de las manifestaciones de fragilidad a lo largo del tiempo.6Aunque hubo una notable heterogeneidad en las manifestaciones iniciales de fragilidad, la debilidad fue la primera manifestación más común, y la aparición de debilidad, lentitud y baja actividad física precedió al agotamiento y la pérdida de peso en el 76% de las mujeres que no eran frágiles al inicio del estudio. El hecho de que la debilidad presagie la aparición de fragilidad es coherente con informes anteriores que sugieren que la pérdida de fuerza muscular comienza en la mediana edad.17–19La disminución de la fuerza muscular se ha atribuido a la pérdida de masa muscular y calidad muscular, lo que se conoce como sarcopenia, resultado de cambios anatómicos y bioquímicos en el músculo envejecido.20Los mecanismos causales subyacentes a la sarcopenia son muchos, incluidos el estrés oxidativo, la desregulación de las citocinas y hormonas inflamatorias, la desnutrición, la inactividad física y la apoptosis muscular.21,22Se ha planteado la hipótesis de que todos ellos contribuyen a la fragilidad a través de vías interactivas en múltiples escalas temporales y espaciales.16 El hallazgo de heterogeneidad en los criterios iniciales es coherente con la hipótesis de que el ciclo de fragilidad puede iniciarse por insultos en muchos puntos de un ciclo hipotético de energética desregulada.2,9No fue el número de manifestaciones tempranas (es decir, 1 o 2), sino las manifestaciones específicas inicialmente presentes las que distinguieron el riesgo y la tasa de aparición de fragilidad. Específicamente, las mujeres con agotamiento o pérdida de peso como síntomas iniciales de presentación tenían de 3 a 5 veces más probabilidades de volverse frágiles que las mujeres sin ningún criterio, después de ajustar por edad inicial, raza, educación y comorbilidad. La debilidad fue moderadamente predictiva de la aparición de fragilidad (cociente de riesgos instantáneos)52.6) Ni la velocidad de marcha lenta ni la actividad baja al inicio se asociaron significativamente con la aparición de fragilidad. Queda por determinar si los diferentes patrones de acumulación inicial de criterios de fragilidad representan diferentes vías causales con diferentes tasas de progresión a la fragilidad, ya sea específicas de un órgano o que representan desregulaciones fisiológicas sistémicas del envejecimiento. Alternativamente, ciertas medidas de criterios pueden ser más sensibles que otras a los cambios asociados con el envejecimiento normal, por ejemplo, los criterios basados en el rendimiento en contraposición a los criterios informados por los propios pacientes. A pesar de los puntos de entrada heterogéneos en el ciclo de la fragilidad, el 80% de las transiciones a la fragilidad implicaron la adición de agotamiento y/o pérdida de peso. Este hallazgo plantea la posibilidad de que la disminución de la producción de energía o el aumento del uso, como en las condiciones de desgaste, puedan estar involucrados en la transición umbral en una vía común final hacia la fragilidad. La pérdida de peso y el agotamiento rara vez se desarrollaron solos, sino que ocurrieron junto con otras manifestaciones. Esta coocurrencia es consistente con la teoría de la confiabilidad,23donde una agregación emergente de múltiples manifestaciones de fragilidad resulta del agotamiento de la redundancia del sistema o de los mecanismos compensatorios, de modo que cualquier nuevo déficit conduce al fracaso de todo el organismo.24–27Entonces, la detección temprana de cambios subclínicos o déficits a nivel molecular, celular y/o fisiológico es clave para prevenir o retrasar el desarrollo de la fragilidad. La utilidad clínica de estos hallazgos radica en que la debilidad fue la manifestación inicial más común del fenotipo de fragilidad. Se evidenció sólo moderada 5 6 Xue validez predictiva para la fragilidad incidental. Sin embargo, según la conceptualización del autor, el desarrollo de la fragilidad es progresivo y multisistémico y cualquier criterio específico por sí solo, especialmente en una etapa temprana del proceso como en el caso de la debilidad, puede no ser suficiente ni específico para la predicción de la fragilidad. Dado que se sabe que los criterios que definen los umbrales para la fuerza de agarre están asociados con un mayor riesgo de resultados adversos, incluida la discapacidad y la mortalidad,28Sin embargo, la debilidad puede ser un indicador clínicamente significativo de una vulnerabilidad creciente en una etapa relativamente temprana del proceso de fragilidad, cuando la intervención preventiva podría ser más fácil de implementar y teóricamente más efectiva. Aunque la aparición posterior o simultánea de pérdida de peso o agotamiento con los otros criterios puede predecir mejor la aparición de la fragilidad, para cuando alguien experimenta pérdida de peso o agotamiento, puede ser demasiado tarde para implementar intervenciones para la fragilidad. Por lo tanto, se debe considerar la posible compensación entre la predicción del riesgo y el potencial de beneficios al decidir el momento y los objetivos adecuados de las intervenciones. EVIDENCIA DE LA FRAGILIDAD COMO SÍNDROME MÉDICO Un síndrome médico es “un grupo de signos y síntomas que se presentan juntos y caracterizan una anomalía particular”. Para evaluar formalmente el grado en el que el fenotipo de fragilidad se ajusta a la definición de un síndrome médico, Bandeen-Roche y sus colegas1Se analizaron los patrones de coocurrencia de los 5 criterios que definen la fragilidad basándose en datos de una muestra combinada de mujeres de 70 a 79 años de WHAS I y WHAS II. Los patrones de coocurrencia de criterios que respaldarían la definición del síndrome son “(1) manifestación en una masa crítica y (2) agregación en un orden jerárquico, como ocurriría en un ciclo en el que la desregulación en un sistema centinela puede desencadenar una cascada de alteraciones en otros sistemas”.1La propensión a que los criterios se presenten simultáneamente en distintos subgrupos sugeriría los efectos de distintos procesos biológicos en lugar de un síndrome. Utilizando el análisis de clases latentes,29Se identificaron tres subconjuntos de la población (también denominados clases) con perfiles similares de coocurrencia de criterios de fragilidad; la prevalencia de cada criterio aumentó progresivamente en los subconjuntos de la población, lo que indica un aumento en la gravedad de la fragilidad. Estos hallazgos respaldaron la validez interna de los criterios de fragilidad frente a la teoría declarada que caracteriza la fragilidad como un síndrome médico y proporcionaron justificación a la estrategia de conteo actual para definir las categorías de fragilidad (es decir, no frágil, prefrágil y frágil). PREVALENCIA E INCIDENCIA DE LA FRAGILIDAD Según los criterios de fragilidad desarrollados en el Estudio de Salud Cardiovascular (CHS), la prevalencia general de fragilidad en adultos mayores de 65 años que viven en la comunidad en los Estados Unidos varía entre el 7% y el 12%. En el CHS, la prevalencia de fragilidad aumentó con la edad del 3,9% en el grupo de edad de 65 a 74 años al 25% en el grupo de edad de más de 85 años y fue mayor en mujeres que en hombres (8% frente a 5%).2Los afroamericanos tenían más del doble de probabilidades de ser frágiles que los blancos en la CHS (13% frente a 6%) y la WHAS (16% frente a 10%). La estimación de 1996 para los mexicano-americanos de las Poblaciones Hispanas Establecidas para Estudios Epidemiológicos de los Ancianos fue del 7,8%, similar a la de los blancos.4 Se han reportado tendencias de edad y diferencias de género similares para las poblaciones de adultos mayores en países europeos y latinoamericanos (Tabla 2). Una encuesta reciente de 7.510 adultos mayores que viven en la comunidad en 10 países europeos encontró que la prevalencia de fragilidad variaba del 5,8% en Suiza al 27% en España, con una prevalencia general del 17% y era más alta en el sur que en el norte de Europa, en consonancia con un gradiente de riesgo de salud norte-sur inexplicable informado previamente en la misma población.30,31 El síndrome de fragilidad: definición e historia natural La variación geográfica en la prevalencia de fragilidad entre estos países europeos persistió después de ajustar por edad y género, lo que llevó a los investigadores a especular que podría haber diferencias en las características culturales, que influyen en la percepción de la salud y/o la interpretación de las preguntas sobre fragilidad.30Según una encuesta realizada a 7334 adultos mayores de 60 años o más que viven en cinco grandes ciudades de América Latina y el Caribe, entre ellas Bridgetown, Barbados (n51446); Sao Paulo, Brasil (n51879); Santiago de Chile (n51220); La Habana, Cuba (n51726); y Ciudad de México, México (n51063), la prevalencia de fragilidad varió del 30% al 48% en mujeres y del 21% al 35% en hombres, lo que fue mucho más alto que sus contrapartes estadounidenses y europeas.32 TRANSICIONES DE FRAGILIDAD Los datos epidemiológicos sobre las transiciones entre estados de fragilidad (es decir, no frágil, prefrágil, frágil) fueron informados por primera vez por Gill y colegas.3En un estudio longitudinal de 4,5 años de duración de 754 adultos mayores que vivían en la comunidad y tenían 70 años o más, se observó que el 58 % de los 754 participantes había experimentado al menos una transición entre 2 de los 3 estados de fragilidad en una de las 3 visitas de seguimiento con 18 meses de diferencia durante el estudio; el 37 %, el 22 % y el 9 % de los participantes habían experimentado 1, 2 y 3 transiciones. Aproximadamente un tercio (35 %) de todas las transiciones de 18 meses fueron de estados de mayor fragilidad a estados de menor fragilidad (calculados con base en datos de Tabla 3de Gill y colegas3). Sin embargo, la probabilidad de pasar de ser frágil a no frágil fue extremadamente rara durante cada uno de los intervalos de 18 meses. En el estudio WHAS II, se evaluó repetidamente el estado de fragilidad de 405 mujeres que representan dos tercios de las mujeres de 70 a 79 años que viven en la comunidad y que presentan una discapacidad menor, al inicio y al menos en una de las 4 visitas de seguimiento que abarcaron 7,5 años (aproximadamente con 18 meses de diferencia, excepto el intervalo entre el tercer y el cuarto examen, que fue, en promedio, de 3 años). De las 405 mujeres, el 72 % tuvo al menos 1 transición entre estados de fragilidad durante 7,5 años; el 37 %, el 24 %, el 16 % y el 2 % tuvieron 1, 2, 3 y 4 transiciones. En consonancia con el hallazgo de Gill y colegas,3La mayoría de las transiciones se produjeron entre estados de fragilidad adyacentes; un tercio (34%) de todas las transiciones de 18 meses fueron de estados de mayor fragilidad a estados de menor fragilidad. En WHAS II, la tasa de transición de frágil a no frágil fue notablemente mayor (17%) durante los primeros 18 meses que la del estudio anterior, lo que podría deberse al pequeño tamaño de la muestra del grupo de fragilidad (ver Tabla 3). También se encontró que dos tercios de los 24 (n515) Las mujeres que no eran frágiles al inicio y se volvieron frágiles durante el curso del estudio lo hicieron de manera lenta y progresiva, mientras que un tercio (n 59) Tuvieron un inicio rápido de fragilidad sin progresar a través de ninguna etapa prefrágil identificada. Esta observación sugiere que la velocidad a la que progresa la fragilidad puede variar drásticamente entre los adultos mayores, es decir, más repentina y catastrófica en algunas personas y lentamente progresiva en otras. Gill y sus colegas informaron hallazgos similares3y para discapacidades de movilidad severa, con una tasa de progresión que depende del nivel de comorbilidad así como de los tipos específicos de enfermedad.33Debido a la baja incidencia de fragilidad, el autor tuvo un poder limitado para detectar factores que diferencian el ritmo del desarrollo de la fragilidad. Dado que algunos malinterpretan la fragilidad como un estado premórbido que define el final de la vida, los hallazgos informados anteriormente sugieren que la fragilidad no es un proceso irreversible, y ciertamente no una trayectoria inevitable hacia la muerte. Por lo tanto, el desarrollo y la evaluación de intervenciones diseñadas para prevenir o mejorar la fragilidad deben seguir siendo una de las principales prioridades en la investigación sobre la fragilidad. PRECURSORES CONDUCTUALES DEL DESARROLLO DE LA FRAGILIDAD Se cree que un estado manifiesto de fragilidad está precedido por una adaptación conductual realizada en respuesta a la disminución de la reserva fisiológica y de la capacidad para afrontar 7 8 Xue Tabla 2 Prevalencia y criterios de fragilidad en distintos países Fuente País Fried y otros,22001 Estados Unidos Número de Pacientes Prevalencia de la fragilidad Criterios de fragilidad 5317 Edad Criterios CHS (verTabla 1) 65–74 años 75–84 años Mayor de 85 años Sexo Mujer Hombres 3,9% 11,6% 25,0% 8,2% 5,2% Carrera Blanco Afroamericano Bandeen-Roche Estados Unidos 786 y otros,12006 Edad 70–79 años 5,9% 12,9% 11,3% Criterios WHAS (verTabla 1) Carrera Blanco Afroamericano Santos-Eggimann y otros,302009 10 europeos países: Suecia Dinamarca Países Bajos Alemania Austria Suiza Francia Italia España Grecia 7510 Mayor de 65 años 9,8% 15,8% 17,0% 8,6% 12,4% 11,3% 12,1% 10,8% 5,8% 15,0% 23,0% 27,3% 14,7% Tres o más de los siguientes 5 criterios: Pérdida de peso:autoinforme de una disminución en la deseo de comida en respuesta a la pregunta: "¿Cómo ha sido su apetito?" Agotamiento: respondiendo “Sí” a la pregunta, “En ¿El mes pasado tuviste muy poca energía para hacer las cosas que querías hacer? Debilidad:Lo mismo que en CHS Lentitud:autoinforme de tener “Dificultad (se espera que dure más de 3 meses) caminar 100 m” o “subir un tramo de escaleras sin descansar” por razones de salud Baja actividad:respondiendo “1 a 3 veces al mes” o “Casi nunca o nunca” a la pregunta: “¿Con qué frecuencia realiza actividades que requieren un nivel bajo o moderado de energía, como hacer jardinería, limpiar el coche o salir a caminar?” Graham y otros,42009 Estados Unidos 1996 Mayor de 65 años Carrera mexicano-americano 7,8% Tres o más de los siguientes 5 criterios: Pérdida de peso:pérdida de peso involuntaria 4,5 kilos En el último año Agotamiento: Lo mismo que en CHS Debilidad por fuerza de agarre: El 20% más débil de los hombres: 21 kg para un IMC de 24,2 24,5 kg para un IMC de 24,3 a 26,8 25,4 kg para un IMC de 26,9 a 29,5 25,5 kg para IMC > 29,5 El 20% más débil de mujeres: 13,5 kg para un IMC de 24,7 14,2 kg para un IMC de 24,8 a 28,3 15,0 kg para IMC > 32,1 Lentitudpor 4,9 m–caminata cronometrada a paso rápido El 20% más lento para los hombres: 11,2 s para una altura de 168 cm 9,7 s para altura >168 cm El 20% más lento para mujeres: 12,0 s para una altura de 154 cm 11,2 s para altura >154 cm Baja actividad:percentil 20 más bajo sobre la base de Género en la Escala de Actividad Física para Personas Mayores El 20% más bajo para hombres: 3047 El 20% más bajo para mujeres: 27,547 (continúa en la página siguiente) El síndrome de fragilidad: definición e historia natural 15,0 kg para un IMC de 28,4 a 32,1 9 10 Xue Tabla 2 (continuado) Fuente País Alvarado y otros,322008 Número Fragilidad de Pacientes Predominio Barbados 1446 Cuba 1726 México 1063 Chile 1220 Mujer Hombres Mujer Hombres Mujer Hombres Mujer Hombres Brasil 1879 Criterios de fragilidad Mayor de 60 años Mujer Hombres 30,0% 21,5% 46,7% 26,2% 45,5% 30,4% 48,2% 31,7% 44,1% 35,4% Tres o más de los siguientes 5 criterios: Pérdida de peso:Autoinforme de pérdida de >4,5 kg sin querer durante los 3 meses anteriores Agotamiento:respondiendo “No” a la pregunta, “¿Tienes mucha energía?” y/o responder “Sí” a la pregunta “¿Has abandonado muchas de tus actividades o intereses?” Debilidad:Lo mismo que en CHS Lentitud:Autoinforme de dificultad para caminar 100 yd y/o subir un tramo de escaleras Baja actividad:respondiendo “No” a la pregunta, “En los últimos 12 meses, ¿hizo ejercicio regularmente o participó en una actividad física vigorosa, como practicar un deporte, bailar o hacer tareas domésticas pesadas, 3 o más veces por semana?” Ávila-Funes Francia 6030 Mayor de 65 años 7.0% y otros,442009 Tres o más de los siguientes 5 criterios: Pérdida de peso:Autoinforme de pérdida reciente de 3 kg sin intención o IMC <21 kg/m2 Agotamiento:Lo mismo que en CHS Debilidad:respondiendo “Sí” a la pregunta, “¿Tiene dificultad para levantarse de una silla?” Lentitud:más bajo ajustado por género y altura Cuantil en una prueba de marcha cronometrada de 6 m al ritmo habitual Baja actividad:se le negó la realización de actividades de ocio diarias, como caminar, hacer jardinería o participar en una actividad atlética al menos una vez a la semana. IMC: Índice de masa corporal; calculado como el peso en kilogramos dividido por la altura en metros al cuadrado. Tabla 3 Número y tasa de transiciones según intervalo de seguimiento Número Transición Tasa (%) Número Línea base a 18 meses No frágil a Tasa (%) Número 18–36 meses norte5244 Tasa (%) Número 36–72 meses norte5222 Tasa (%) 72–90 meses norte5147 norte5129 179 73.4 132 59,5 93 63.3 66 51.2 Prefrágil 61 25.0 86 38.7 40 27.2 58 45.0 Frágil 3 1.2 4 1.8 6 4.1 2 1.6 Muerte 1 0,4 0 0 8 5.4 3 Prefrail a norte5137 norte5130 norte5161 2.3 norte5130 No frágil 48 35.0 26 20.0 36 22.4 22 16.9 Prefrágil 75 54.7 89 68,5 92 57.1 85 65.4 Frágil 9 6.6 11 8.5 15 9.3 15 11.5 Muerte 5 3.7 4 3.1 18 11.2 8 Frágil a norte512 norte513 norte514 6.2 norte528 No frágil 2 16.7 1 0,8 2 14.3 0 0 Prefrágil 7 58.3 10 76,9 5 35.7 10 35.7 Frágil 2 16.7 2 15.4 7 50.0 13 46.4 Muerte 1 8.3 0 0 0 0 5 17.9 El síndrome de fragilidad: definición e historia natural No frágil 11 12 Xue Desafíos ambientales. Es probable que las causas de esta pérdida de reserva fisiológica sean multifactoriales, incluyendo tanto desafíos ambientales (por ejemplo, privación de área) como desafíos intraindividuales (por ejemplo, cambios fisiológicos relacionados con la edad). Las observaciones de cambios conductuales tempranos durante esta fase preclínica en adultos mayores en quienes se está desarrollando la fragilidad, pero aún no se ha detectado, podrían brindar información sobre el proceso de desarrollo de la fragilidad y sugerir medios para una intervención temprana. Más importante aún, tales cambios pueden no ser capturados por medidas convencionales de función, como pruebas de caminata de distancia fija o tiempo fijo para la función de movilidad, que evalúan la capacidad funcional de una persona en condiciones hipotéticas o experimentales en lugar de la función representada en el mundo real.34Por lo tanto, la evaluación de los cambios en la vida real puede reflejar el impacto neto de la disminución de la reserva, teniendo en cuenta el equilibrio entre la capacidad fisiológica interna y los desafíos externos que los adultos mayores experimentan en la vida diaria. Un ejemplo de tal precursor del comportamiento es el espacio vital, una medida de movilidad espacial, definida como el tamaño del área espacial por la que las personas se mueven deliberadamente en su vida diaria, así como la frecuencia de los viajes dentro de un período de tiempo específico.35,36El autor analizó la incidencia acumulada de fragilidad en 3 años utilizando el fenotipo WHAS en relación con la constricción del espacio vital inicial entre 599 mujeres que vivían en la comunidad que tenían 65 años o más y que no eran frágiles al inicio. La mortalidad sin fragilidad (es decir, la muerte antes de la observación de la fragilidad) se trató como un riesgo competitivo. Los modelos de supervivencia multivariados mostraron que, en comparación con las mujeres que abandonaban el barrio 4 o más veces por semana, las que abandonaban el barrio con menor frecuencia lo hacían 1,7 veces (intervalo de confianza [IC] del 95 %, 1,1-2,4;PAG<.05) tenían más probabilidades de volverse frágiles, y aquellos que nunca salieron de sus hogares experimentaron un aumento de tres veces en la mortalidad sin fragilidad (IC del 95 %, 1,4–7,7;PAG<.01), después del ajuste por enfermedad crónica, discapacidad física y factores psicosociales.37Resulta particularmente interesante descubrir que las dificultades de movilidad, las actividades instrumentales de la vida diaria y las actividades de la vida diaria por sí solas no necesariamente condujeron a una reducción del espacio vital. De hecho, el 97% de los participantes en la cohorte del estudio ya habían informado de una discapacidad de movilidad al inicio del estudio. Esta discordancia entre la capacidad funcional y el rendimiento real se ha descrito en varios otros estudios.34,38,39Para explicar la discrepancia, se podría argumentar que algunas personas pueden compensar las disminuciones funcionales subyacentes adaptándose a una rutina diaria modificada (por ejemplo, el uso de dispositivos de asistencia) para mantener el mismo nivel de desempeño en la vida real (es decir, la función representada).40Aunque las razones exactas de esta discrepancia siguen siendo desconocidas, el autor plantea la hipótesis de que el empleo de estrategias compensatorias externas (por ejemplo, apoyo social) e internas (por ejemplo, uso de un bastón) (denominadas apoyos ambientales y apoyos intraindividuales, respectivamente) Figura 2) puede ayudar a minimizar el impacto de la pérdida de la reserva fisiológica y, por lo tanto, preservar la movilidad en el espacio vital. Por otra parte, la capacidad de compensar eficazmente las limitaciones funcionales puede ser en sí misma una función de la reserva fisiológica. Puede ser la interacción de las limitaciones funcionales y la reserva funcional la que determine la función y el comportamiento reales. Obtener evidencia empírica de esta asociación es el primer paso fundamental para evaluar un marco conceptual amplio sobre la causa de la fragilidad (verFigura 2). En el caso del espacio vital, se ha planteado la teoría de que la constricción del espacio vital es un marcador de la disminución de la reserva fisiológica y que la constricción del espacio vital en sí misma podría conducir a una disminución de la actividad física y del compromiso social, un desacondicionamiento acelerado y una disminución exacerbada de la reserva fisiológica, contribuyendo directamente, a medida que estos procesos progresan, al desarrollo de la fragilidad clínica y la posterior mortalidad. El desarrollo futuro de herramientas para la evaluación de la reserva fisiológica y el análisis de sus relaciones con las inadaptaciones conductuales podría ayudar a delinear la vía causal hipotética. El síndrome de fragilidad: definición e historia natural Eje espacial Apoyos ambientales Lazos familiares Red social Desafíos ambientales Privación de área Entorno construido Desorganización social Conductual mala adaptación Desacondicionamiento/ Más pérdidas de fisiológico Fragilidad Discapacidad Mortalidad reserva/capacidad Eje del tiempo Desafíos intraindividuales Cambios fisiológicos relacionados con la edad Carga de enfermedad Limitaciones de la salud mental Apoyos intraindividuales Dispositivos de asistencia Otras compensaciones estrategias Figura 2.Modelo teórico de la asociación del espacio vital con el síndrome clínico de fragilidad. Las líneas continuas y discontinuas representan efectos directos e indirectos, respectivamente; las flechas representan la dirección causal. (Xue QL, Fried LP, Glass TA, et al. Life-space constriction, development of frailty, and the competitive risk of mortality: the Women's Health And Aging Study I. Am J Epidemiol 2008;167(2):240–8, con autorización de Oxford University Press.) RESUMEN Los trabajos recientes sobre la historia natural de la fragilidad han permitido avanzar en la comprensión del proceso de envejecimiento y sus posibles correlatos fisiológicos. El debate en curso sobre la definición operativa de la fragilidad, sus subdominios (p. ej., físico frente a cognitivo) y su relación con el envejecimiento, la discapacidad y las enfermedades crónicas41–45Señala que es necesario trabajar más para definir y cuantificar mejor la reserva y la resiliencia, las características de la fragilidad.16,46A pesar de este debate, los investigadores y los médicos no se ponen de acuerdo sobre el grave impacto que tiene la fragilidad en los adultos mayores, sus cuidadores y en la sociedad en su conjunto. Aunque todavía no se han desarrollado ni probado tratamientos específicos para la fragilidad, las medidas clínicas existentes de fragilidad proporcionan medios útiles para identificar a los individuos de alto riesgo y, por lo tanto, podrían conducir a una mejora del tratamiento, la toma de decisiones y la gestión de la atención al tener en cuenta las vulnerabilidades individuales y la propensión a sufrir resultados adversos para la salud. REFERENCIAS 1. Bandeen-Roche K, Xue QL, Ferrucci L, et al. Fenotipo de fragilidad: caracterización en estudios sobre la salud y el envejecimiento de la mujer. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2006; 61(3):262–6. 2. Fried LP, Tangen CM, Walston J, et al. Fragilidad en adultos mayores: evidencia de un fenotipo. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001;56(3):M146–56. 3. Gill TM, Gahbauer EA, Allore HG, et al. Transiciones entre estados de fragilidad entre personas mayores que viven en la comunidad. Arch Intern Med 2006;166(4):418–23. 4. Graham JE, Snih SA, Berges IM, et al. Fragilidad y mortalidad a 10 años en adultos mayores mexicano-americanos que viven en la comunidad. Gerontología 2009;55(6):644–51. 5. Ensrud KE, Ewing SK, Cawthon PM, et al. Una comparación de los índices de fragilidad para la predicción de caídas, discapacidad, fracturas y mortalidad en hombres mayores. J Am Geriatr Soc 2009;57(3):492–8. 13 14 Xue 6. Xue QL, Bandeen-Roche K, Varadhan R, et al. Manifestaciones iniciales de los criterios de fragilidad y desarrollo del fenotipo de fragilidad en el Estudio de Salud y Envejecimiento de la Mujer II. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2008;63(9):984–90. 7. Mitnitski AB, Mogilner AJ, Rockwood K. Acumulación de déficits como medida indirecta del envejecimiento. Scientific World Journal 2001;1:323–36. 8. Rockwood K, Andrew M, Mitnitski A. Una comparación de dos enfoques para medir la fragilidad en personas mayores. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2007;62: 738–43. 9. Fried LP, Walston J, Hazzard WR, et al. Fragilidad y retraso del crecimiento. Principios de medicina geriátrica y gerontología. Nueva York: McGraw Hill; 1998. pág. 1387–402. 10. Tseng BS, Marsh DR, Hamilton MT, et al. El entrenamiento de fuerza y aeróbico atenúa el desgaste muscular y mejora la resistencia al desarrollo de discapacidad con el envejecimiento. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 1995;50:113–9. 11. Evans WJ. Ejercicio, nutrición y envejecimiento. Clin Geriatr Med 1995;11(4):725–34. 12. Fleg JL, Lakatta EG. Función de la pérdida muscular en la reducción del VO2máx asociada a la edad. J Appl Physiol 1988;65(3):1147–51. 13. Buchner DM, Larson EB, Wagner EH, et al. Evidencia de una relación no lineal entre la fuerza de las piernas y la velocidad de la marcha. Age Ageing 1996;25(5):386–91. 14. Leibel RL. Cambios en el gasto energético resultantes de la alteración del peso corporal. N Engl J Med 1995;332(6):621–8. 15. Morley JE. Anorexia del envejecimiento: fisiológica y patológica. Am J Clin Nutr 1997; 66(4):760–73. 16. Fried LP, Hadley EC, Walston J, et al. De la cabecera del paciente al laboratorio: agenda de investigación para la fragilidad. Sci Aging Knowledge Environ 2005;2005(31):24. 17. Nair KS. Recambio de proteínas musculares: cuestiones metodológicas y efecto del envejecimiento. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 1995;50:107–12. 18. Viitasalo JT, Era P, Leskinen AL, et al. Perfiles de fuerza muscular y antropometría en muestras aleatorias de hombres de 31 a 35, 51 a 55 y 71 a 75 años. Ergonomía 1985;28(11):1563–74. 19. Lindle RS, Metter EJ, Lynch NA, et al. Comparaciones de edad y género de la fuerza muscular en 654 mujeres y hombres de 20 a 93 años. J Appl Physiol 1997;83(5): 1581– 7. 20. Kamel HK. Sarcopenia y envejecimiento. Nutr Rev 2003;61(5):157–67. 21. Marcell TJ. Sarcopenia: causas, consecuencias y prevención. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2003;58(10):911–6. 22. Dirks AJ, Hofer T, Marzetti E, et al. Mutaciones del ADN mitocondrial, metabolismo energético y apoptosis en el músculo envejecido. Ageing Res Rev 2006;5(2): 179– 95. 23. Lloyd DK, Lipow M. Confiabilidad: gestión, métodos y matemáticas. Englewood Cliffs (Nueva Jersey): Prentice-Hall, Inc; 1962. 24. Gavrilov LA, Gavrilova NS. La teoría de la fiabilidad del envejecimiento y la longevidad. J Theor Biol 2001;213(4):527–45. 25. Bortz WM. Un marco conceptual de la fragilidad: una revisión. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2002;57(5):M283–8. 26. Amaral LA, Diaz-Guilera A, Moreira AA, et al. Emergencia de dinámicas complejas en un modelo simple de redes de señalización. Proc Natl Acad Sci USA 2004;101(44): 15551– 5. 27. Kitano H. Biología de sistemas: una breve descripción general. Science 2002;295(5560):1662–4. 28. Rantanen T, Volpato S, Ferrucci L, et al. Fuerza de prensión manual y mortalidad total y por causas específicas en mujeres mayores discapacitadas: exploración del mecanismo. J Am Geriatr Soc 2003;51(5):636–41. El síndrome de fragilidad: definición e historia natural 29. Goodman LA. Análisis exploratorio de la estructura latente utilizando modelos identificables y no identificables. Biometrika 1974;61(2):215–31. 30. Santos-Eggimann B, Cuenoud P, Spagnoli J, et al. Prevalencia de fragilidad en europeos de mediana edad y mayores que viven en comunidades en 10 países. J Gerontol Una revista Biol Sci Med Sci 2009;64(6):675–81. 31. Borsch-Supan A, Brugiavini A, Jurges H, et al. Primeros resultados de la encuesta sobre salud, envejecimiento y jubilación en Europa. Mannheim (Alemania): Instituto de Investigación de Mannheim para la Economía del Envejecimiento 8–27; 2005. 32. Alvarado BE, Zunzunegui MV, Beland F. Condiciones sociales y de salud del curso de vida vinculadas a la fragilidad en hombres y mujeres mayores de América Latina. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2008;63:1399–406. 33. Guralnik JM, Ferrucci L, Balfour JL, et al. Pérdida progresiva versus catastrófica de la capacidad de caminar: implicaciones para la prevención de la pérdida de movilidad. J Am Geriatr Soc 2001;49(11):1463–70. 34. Glass TA. Conjugación de los “tiempos” de la función: discordancia entre la función hipotética, experimental y representada en adultos mayores. Gerontologist 1998;38(1): 101–12. 35. Baker PS, Bodner EV, Allman RM. Medición de la movilidad en el espacio vital de los adultos mayores que viven en la comunidad. J Am Geriatr Soc 2003;51(11):1610–4. 36. May D, Nayak US, Isaacs B. El diario del espacio vital: una medida de la movilidad de las personas mayores en el hogar. Int Rehabil Med 1985;7(4):182–6. 37. Xue QL, Fried LP, Glass TA, et al. Constricción del espacio vital, desarrollo de fragilidad y riesgo competitivo de mortalidad: el Estudio de la salud y el envejecimiento de la mujer I. J Epidemiol 2008;167(2):240–8. 38. Jette AM. Cómo influyen las técnicas de medición en las estimaciones de discapacidad en poblaciones mayores. Soc Sci Med 1994;38(7):937–42. 39. Cambois E, Robine JM, Romieu I. La influencia de las limitaciones funcionales y diversos factores demográficos en la restricción de la actividad autoinformada en edades avanzadas. Disabil Rehabil 2005;27(15):871–83. 40. Fried LP, Bandeen-Roche K, Chaves PHM, et al. La discapacidad de movilidad preclínica predice la discapacidad de movilidad incidental en mujeres mayores. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2000;55(1):M43–52. 41. Fried LP, Ferrucci L, Darer J, et al. Desenredando los conceptos de discapacidad, fragilidad y comorbilidad: implicaciones para una mejor focalización y atención. J Gerontol 2004;59(3):255–63. 42. Hogan DB, MacKnight C, Bergman H. Modelos, definiciones y criterios de fragilidad. Aging Clin Exp Res 2003;15(Suppl 3):1–29. 43. Bergman H, Ferrucci L, Guralnik J, et al. Fragilidad: un paradigma clínico y de investigación emergente: cuestiones y controversias. J Gerontol 2007;62(7):731–7. 44. Avila-Funes JA, Amieva H, Barberger-Gateau P, et al. El deterioro cognitivo mejora la validez predictiva del fenotipo de fragilidad para resultados adversos de salud: el estudio de tres ciudades. J Am Geriatr Soc 2009;57(3):453–61. 45. Sarkisian CA, Gruenewald TL, John Boscardin W, et al. Evidencia preliminar de subdimensiones de fragilidad geriátrica: el estudio MacArthur sobre envejecimiento exitoso. J Am Geriatr Soc 2008;56(12):2292–7. 46. Varadhan R, Seplaki CL, Xue QL, et al. Paradigma estímulo-respuesta para caracterizar la pérdida de resiliencia en la regulación homeostática asociada con la fragilidad. Mech Ageing Dev 2008;129(11):666–70. 47. Washburn RA, Smith KW, Jette AM, et al. Escala de actividad física para personas mayores (PASE): desarrollo y evaluación. J Clin Epidemiol 1993;46:53–162. 15