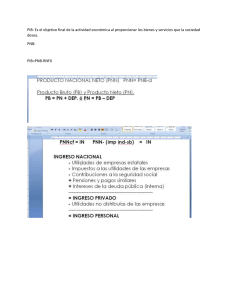

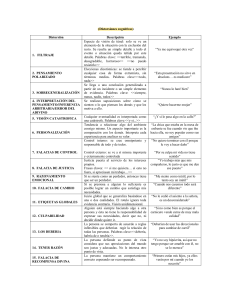

Universidad Militar Nueva Granada Ganancias y beneficios producto de las guerras. Carlos Stiven Ríos Vásquez – 2102449 Economía Énfasis III Luis Alejandro Galindo 2025 Beneficios de la guerra. Esta investigación se centrará en analizar cuáles son los posibles beneficios que han tenido las guerras. Esto solo puede observarse desde un enfoque económico basado en la doctrina keynesiana y sus derivados. Si se analiza desde la perspectiva de la escuela clásica o la escuela austriaca de economía, la guerra no representa ningún beneficio. Sin embargo, desde el punto de vista keynesiano, sí se pueden identificar ciertos beneficios económicos asociados a los conflictos bélicos. Cabe señalar que esta investigación no será imparcial, debido a la postura contraria del autor respecto a estas teorías. No obstante, el autor reconoce la existencia de una corriente dentro de la escuela keynesiana que sostiene que la guerra reactiva la economía. Por ello, este estudio se enfocará en analizar dicha teoría. En la teoría económica, existe un fenómeno relevante: el gasto público tiene un efecto multiplicador. Este concepto se refiere al impacto positivo que el incremento del gasto gubernamental puede generar en la economía. En este contexto, pocas circunstancias pueden provocar un mayor aumento del gasto público que un conflicto bélico, ya sea a través de la reconstrucción posterior o del crecimiento del sector armamentístico. Durante los conflictos, la industria armamentística experimenta un notable crecimiento, lo que incrementa significativamente el empleo y la demanda de materias primas. Un caso representativo de este fenómeno es el de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, ejemplo citado por Keynes como uno de los principales impulsores del crecimiento económico del país tras la Gran Depresión. A lo largo de la década de 1930, la economía estadounidense se mantuvo en un estado de estancamiento hasta su entrada en la guerra. La participación en el conflicto impulsó el gasto gubernamental y fomentó la inversión en materias primas abundantes en el país, como el acero, el petróleo y otros recursos esenciales para la industria bélica. El crecimiento económico observado en Estados Unidos durante y después de la Segunda Guerra Mundial parece respaldar la teoría keynesiana sobre el efecto del gasto público en la reactivación económica. En 1944, los índices de crecimiento, en particular el Producto Nacional Bruto (PNB), reflejaron un aumento significativo. Cabe destacar que el PNB, ampliamente utilizado por los economistas estadounidenses, resulta especialmente representativo en el caso de Estados Unidos debido a su carácter altamente internacionalizado. En contraste con el Producto Interno Bruto (PIB), que mide la producción dentro de las fronteras nacionales sin importar la propiedad de los activos, el PNB incluye los ingresos generados por empresas y ciudadanos estadounidenses en el extranjero, proporcionando así una perspectiva más ajustada a la estructura económica del país. Las cifras muestran que, descontando la inflación, el PNB de Estados Unidos creció aproximadamente un 70 % tras la Segunda Guerra Mundial. Estos datos avalan la premisa keynesiana de que el gasto público no solo reactiva la economía, sino que también la impulsa hacia el cumplimiento de los objetivos gubernamentales. En este sentido, es importante considerar que los gobiernos democráticos, debido a su tendencia a enfocarse en resultados a corto plazo, suelen recurrir al aumento del gasto público como una estrategia para estimular el crecimiento económico en tiempos de crisis. Más allá de los beneficios materiales ampliamente explicados en la teoría económica, los conflictos también han sido un motor clave para el desarrollo tecnológico, impulsado en gran medida por la competencia entre naciones. Un ejemplo claro de este fenómeno es la Guerra Fría, periodo en el que la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética incrementó significativamente la competitividad en áreas como la aeronáutica, la informática y otras tecnologías inicialmente concebidas para uso militar. Con el tiempo, estas innovaciones no solo jugaron un papel crucial en la confrontación entre ambos bloques, sino que también contribuyeron a la reactivación económica tras la crisis de los años setenta. Cabe destacar que este periodo es considerado el punto de origen de muchas de las industrias tecnológicas actuales. Estos avances representan beneficios tangibles y, en cierta medida, justificables dentro del contexto de un conflicto armado. Sin embargo, conflictos como la Guerra Fría y sus enfrentamientos indirectos, entre ellos las guerras imperialistas protagonizadas tanto por la Unión Soviética como por Estados Unidos, no solo incentivaron el desarrollo tecnológico, sino que también mejoraron la logística de suministros. Este último aspecto resultó especialmente útil en el ámbito civil, ya que optimizó el movimiento de mercancías a nivel global. No obstante, es importante señalar que los beneficios materiales atribuidos a los conflictos bélicos deben analizarse con cautela. En este sentido, el argumento keynesiano que sostiene que el gasto público en tiempos de guerra reactiva la economía cae en lo que se conoce como la "falacia de la ventana rota", un concepto económico que pone en duda la idea de que la destrucción genera crecimiento real. La falacia de la ventana rota, planteada por el economista Frédéric Bastiat, sostiene que la destrucción no genera un beneficio económico real, sino que, en última instancia, representa una pérdida de recursos. Este argumento se ejemplifica con la idea de que, si una ventana se rompe, su reparación podría parecer un estímulo económico, ya que el propietario deberá pagar a un fabricante de vidrios para reemplazarla. Como consecuencia, este fabricante obtendrá ingresos y, a su vez, beneficiará a los proveedores de materias primas y a otros actores en la cadena de producción. En este sentido, el incremento en el consumo y en la recaudación de impuestos, como el IVA, podría interpretarse como parte de un ciclo de crecimiento económico, similar al denominado círculo virtuoso keynesiano, en el cual el gasto público reactiva la economía. Desde esta perspectiva, algunos defensores del gasto público argumentan que las catástrofes, en particular las guerras, pueden generar beneficios económicos al fomentar la producción y la inversión. A diferencia de pandemias o desastres naturales, los conflictos bélicos pueden ser iniciados de manera intencional, lo que permite a los gobiernos justificar un mayor gasto en sectores estratégicos. Sin embargo, como su nombre lo indica, esta premisa es una falacia. El gasto destinado a la reparación de bienes destruidos no representa un verdadero crecimiento económico, ya que esos recursos podrían haberse utilizado para generar empleo, mejorar la inversión o impulsar la innovación. Al destinarse a la reposición de bienes preexistentes, la economía tiende a estancarse, ya que no se generan nuevos avances ni mejoras en la infraestructura productiva. En contraste, el crecimiento económico sostenible no solo debe basarse en el aumento del gasto gubernamental, sino también en la creación de beneficios sociales, ecológicos y políticos que favorezcan el desarrollo integral de la sociedad. Desde esta perspectiva, la prosperidad no se limita al crecimiento del PIB, sino que implica un bienestar más amplio que no puede justificarse mediante los efectos derivados de la destrucción. Conclusión Si bien los conflictos bélicos pueden impulsar el desarrollo tecnológico, los beneficios materiales que parecen derivarse de una guerra deben analizarse con cautela. Desde una perspectiva económica, estos beneficios se inscriben dentro de la falacia de la ventana rota, ya que representan una reasignación ineficiente de recursos que podrían haberse destinado a fomentar el crecimiento económico sostenible. El aparente auge económico generado por el gasto gubernamental en tiempos de guerra no constituye un verdadero desarrollo, sino un crecimiento artificial y efímero. A largo plazo, este tipo de expansión suele derivar en crisis económicas, caracterizadas por burbujas financieras que eventualmente colapsan. En muchas ocasiones, ante tales crisis, los gobiernos tienden a culpar al sistema capitalista en lugar de reconocer los efectos distorsionadores de sus propias políticas económicas, lo que puede generar inestabilidad social y ciclos recurrentes de descontento y rebelión. La historia ha demostrado que estos periodos de incertidumbre pueden dar paso a sistemas políticos que limitan la libertad económica y restringen el desarrollo social. Por ello, es fundamental cuestionar la idea de que la guerra es un motor de prosperidad y, en su lugar, promover modelos de crecimiento basados en la innovación, la inversión y el fortalecimiento de las instituciones económicas. Bibliografía Caballero Ferrari, F. J. (7 de junio de 2022). ¿Es cierto que la guerra es buena para la economía? Economipedia.com. https://economipedia.com/actualidad/escierto-que-la-guerra-es-buena-para-la-economia#google_vignette Higgs, R. (2001, octubre 8). La Segunda Guerra Mundial y el triunfo del keynesianismo. El Instituto Independiente. https://www.elindependent.org/articulos/2001/10/08/la-segunda-guerramundial-y-el-triunfo-del-keynesianismo/