Panículos adiposos en la valoración del estado nutricio de

Anuncio

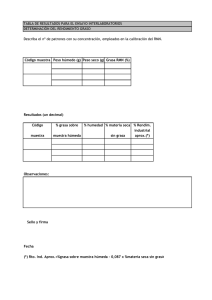

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS PANICULOS ADIPOSOS EN LA VALORACION DEL ESTADO NUTRICIO DE PREESCOLARES FRONTERIZOS POR PAULINA SOFIA ZAVALA OLIVAS TESIS LICENCIATURA EN NUTRICION CD. JUÁREZ, CHIH. NOVIEMBRE DEL 2009 i DEDICATORIA Este proyecto representa un esfuerzo muy grande que involucra a muchas personas cercanas a mí, mismas que contribuyeron no sólo en lo académico, compartiendo sus conocimientos, sino también en mi formación como persona, lo que fue de gran ayuda para cumplir uno de mis grandes sueños: terminar mi carrera. Dedico esta tesis a mis padres y a mis hermanas, quienes con tanto sacrificio han impulsado mis estudios y han llenado mi vida de amor y cariño en todo momento. ii AGRADECIMIENTOS Agradezco, principalmente, a Dios, por darme las fuerzas necesarias para concluir con una etapa tan importante en mi vida. A mis padres, por brindarme toda la confianza y darme el apoyo para seguir adelante cada día. Quienes además hicieron el sacrificio y el esfuerzo para costear mis estudios, pero sobre todo les doy las gracias por creer en mí. A mi asesor, el Doctor Abraham Wall Medrano, por ser una persona dedicada y entregada a su trabajo, por inspirarme a seguir adelante, más aún, por su valioso tiempo, consejos, opiniones y comentarios durante la elaboración de esta tesis. A mis amigas, por compartir su vida regalándome experiencias que me han ayudado a crecer como ser humano y por todos momentos maravillosos que jamás olvidaré. A la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por permitirme ser parte de un equipo de seres humanos que buscan ser grandes profesionales. iii RESUMEN Introducción. La pandemia de obesidad infantil ha impulsado métodos de estudio de la composición corporal en esta población, pero esto no ha sido reportado en preescolares mexicanos. Objetivo. Evaluar la correlación entre diversos indicadores antropométricos y de composición corporal en niños en edad preescolar de Ciudad Juárez, Chihuahua. Métodos. Estudio transversal prospectivo en 432 niños ≤5 años. Se les midió el peso y talla y se calcularon los puntajes Z-P/E, T/E y P/T. Se estimo la prevalencia de desviaciones nutricionales bajo los criterios de la ENSANUT 2006. Adicionalmente, a 352 niños sin alteraciones nutricionales se les midió lo siguiente: Pliegues bicipital (BPT) tricipital (TPT), subescapular (SECP) y suprailiaco (SPI), circunferencias de cintura (Ci), media de brazo (CMB) y cefálica (CF) por técnicas estandarizadas. Se determinó el área media grasa del brazo (AGMB) y la masa grasa (MGT), magra (MMT), agua corporal total (ACT) y % de grasa corporal (%GC) por ecuaciones validadas en población similar. Resultados. De 432 niños, 8, 9, 4 y 3% tenían bajo sobrepeso/obesidad, respectivamente. El peso, desmedro, emaciación y IMC tiene mayor relación con el pliegue BPT y con el SPI que con el TPT y SECP. En la formula %GC- Brook existe relación con los pliegues BPT y SPI, pero la formula %GC-Slaughter tiene una relación mas fuerte con los pliegues TPT y SECP. Esto se puede deber a que la ultima formula mencionada utiliza solamente los pliegues con los que tiene una mayor relación y la formula %GC de Slaughter utiliza todos los pliegues y esto comprueba lo mencionado en la hipótesis. Conclusiones. Con los resultados obtenidos se concluye que el BPT y el SPI tienen una fuerte relación con el IMC lo que indica que para este estudio los pliegues mencionaos son mejores indicadores de composición corporal que el TPT y SECP. iv ABREVIATURAS Cm Centímetro DP Déficit de Peso DT Déficit de Talla EUA Estados Unidos de América IMC Índice de Masa Corporal (Kg/m2) Kg Kilogramo EM Emaciación ENCOVA Encuesta Nacional de Cobertura de Vacunación Ml Mililitro OMS Organización Mundial de la Salud OPS Organización Panamericana de la Salud Ob Obesidad Ptl-T/E, Percentil Z para Talla/Edad, Peso/Edad, Peso/Talla P/E, P/T Sp Sobrepeso Z-T/E, Puntaje Z para Talla/Edad, Peso/Edad, Peso/Talla P/E, P/T TUA Área Total o Superior del Brazo UAMA Área Muscular del Brazo Superior UME, Estimado de Área Muscular de Brazo Superior, Área Grasa UFE del Estimado de Área Muscular de Brazo Suprior UFA, Área Grasa del Brazo Superior, Porcentaje de Grasa en el %FUA Brazo Superior v GLOSARIO Antropometría. Medición de las dimensiones físicas del cuerpo humano. Crecimiento. Proceso fisiológico por el cual se incrementa la masa celular de un ser vivo, mediante el aumento en el número de células (hiperplasia), en el volumen de las células (hipertrofia) y en la sustancia intercelular. Desarrollo. Diferenciación progresiva de órganos y sistemas. Se refiere a funciones, adaptaciones, habilidades y destrezas psicomotoras, relaciones afectivas y socialización. Desnutrición. Estado patológico inespecífico, sistémico y potencialmente reversible que se genera por el aporte insuficiente de nutrimentos, o por una alteración en su utilización por las células del organismo. Se acompaña de varias manifestaciones clínicas y reviste diversos grados de intensidad (leve, moderada y grave). Además se clasifica en aguda y crónica. Desnutrición aguda. Trastorno de la nutrición que produce déficit del peso sin afectar la talla (peso bajo, talla normal). Desnutrición grave. Trastorno de la nutrición que produce déficit de peso de tres o más desviaciones estándar, de acuerdo con el indicador de peso para la edad. Desnutrición leve. Trastorno de la nutrición que produce déficit de peso entre menos una y menos 1.99 desviaciones estándar, de acuerdo con el indicador de peso para la edad. Desnutrición moderada. Trastorno de la nutrición que produce déficit de peso entre menos dos y menos 2.99 desviaciones estándar, de acuerdo con el indicador de peso para la edad. Epidemiología. Rama de la medicina que trata de la incidencia, distribución y control de las enfermedades, entre las poblaciones. Grupo de edad. Conjunto de individuos que se caracteriza por pertenecer al mismo rango de edad. Se establecen por diversos estándares vi estadísticos y su clasificación permite señalar características especiales para el mismo. También se le llama grupo etáreo. Lactante. Niño menor a dos años de edad cuya forma de alimentación es exclusivamente leche (materna o formula) Micro nutrimento. Vitaminas y nutrimentos inorgánicos (minerales) que participan en diversas funciones orgánicas, actuando como enzimas y coenzimas de reacciones metabólicas. Mortalidad. Relación matemática que tiene como numerador el total de defunciones producidas en una población en un periodo de tiempo determinado, y el denominador representa la población donde ocurrieron las muertes. Se expresa como una tasa, puede ser general o específica Peso. Medida de la masa corporal. Peso para la edad. Índice resultante de comparar el peso de un niño, con el peso ideal que debiera presentar para su edad. El ideal corresponde a la mediana de una población de referencia. Niño Preescolar. Entre 2 y 5 anos de edad y en forma extraordinaria incluye niños de 6 años. Talla para la edad. Índice resultante de comparar la talla de un niño con la talla ideal que debiera presentar para su edad. La talla ideal corresponde a la media de una población de referencia. Talla. Medida del eje mayor del cuerpo. La longitud se refiere a la talla obtenida con el paciente en decúbito; en tanto que la estatura se refiere a la talla con el paciente de pie. vii TABLA DE CONTENIDO AUTORIZACION ......................................................................................................... i DEDICATORIA............................................................................................................ i AGRADECIMIENTOS ............................................................................................... iii RESUMEN ................................................................................................................ iv ABREVIATURAS ....................................................................................................... v GLOSARIO ............................................................................................................... vi TABLA DE CONTENIDO .........................................................................................viii INDICE DE TABLAS .................................................................................................. x INDICE DE FIGURAS ............................................................................................... xi INTRODUCCION .......................................................................................................1 CAPITULO 1 ..............................................................................................................3 Antecedentes .............................................................................................................3 Evaluación de la composición corporal en niños en edad preescolar ...............8 Métodos estadísticos en la evaluación antropométrica y de composición corporal................................................................................................................... 15 Hipótesis .................................................................................................................. 19 Objetivos .................................................................................................................. 19 Objetivo General .................................................................................................... 19 Objetivos Específicos............................................................................................ 19 CAPITULO 2 ............................................................................................................ 20 Materiales ................................................................................................................ 20 Métodos ................................................................................................................... 20 Muestra y Criterios de Inclusión........................................................................... 20 Evaluación Antropométrica................................................................................... 20 Panículos Adiposos y Composición Corporal.. .................................................. 21 Análisis Estadístico.. ............................................................................................. 22 CAPITULO 3 ............................................................................................................ 23 Resultados ............................................................................................................... 23 Características de las muestras. .......................................................................... 23 viii Análisis de correlación.. ........................................................................................ 28 Discusión ................................................................................................................. 30 Conclusiones............................................................................................................ 31 Recomendaciones ................................................................................................... 33 Bibliografía ............................................................................................................... 34 Anexos ..................................................................................................................... 39 ix INDICE DE TABLAS Página Tabla 1. Variables sociodemográficas y nutricionales familiares asociados a trastornos nutricionales (%) comunes en población preescolar……………………………………………………………………… 9 Tabla 2. La historia del estudio de la composición corporal humana….. 10 Tabla 3. Correlación por rangos de compartimentos corporales de niños entre 9 y 12 años, medidos por absortimetria dual de rayos X (DEXA)………………………………………………………………………… 18 Tabla 4. Criterios de clasificación y eliminación de valores aberrantes.. 22 Tabla 5. Desviaciones Nutricionales México, Chihuahua y Ciudad Juárez....................................................................................................... 25 Tabla 6. Parámetros antropométricos (a) y de composición corporal (b) de la muestra de acuerdo a la edad (meses) en niñas…………………… 26 Tabla 7. Parámetros antropométricos (a) y de composición corporal (b) de la muestra de acuerdo a la edad (meses) en niños…………………… 27 Tabla 8. Correlación de Spearman de variables antropométricas y composición corporal……………………................................................... x 29 INDICE DE FIGURAS Página Figura 1. Cambios en el estado nutricio de preescolares a nivel nacional entre 1999 y el 2006……………………………………………….. 7 Figura 2. El modelo de 5 niveles……………………………………………. 10 Figura 3. Evolución de panículos adiposos a los 6 años de edad……… 13 Figura 4 ΣSFT a % de grasa corporal (%GC) en población pediátrica... 15 Figura 5 Gráficos Bland Altman comparativos para 3 métodos de determinación de grasa corporal en niños de 9 a 12 años....................... 18 Figura 6 Distribución de la muestra total (general) de participantes y submuestra analizada por composición corporal (C. Corp) por sexo y edad……………………………………………………………………………. xi 23 INTRODUCCION La evaluación del estado nutricio, consiste en la medición y evaluación de una serie de indicadores dietéticos, clínicos, antropométricos, bioquímicos y biofísicos cuyo objetivo es diagnosticar desviaciones observables, tanto en la salud como en la enfermedad. Particularmente en poblaciones infantiles, la evaluación antropométrica completa (peso, talla y perímetros corporales) permite hacer comparaciones entre poblaciones analizadas con poblaciones sanas de referencia y con esto definir el tipo y grado de diversas desviaciones nutricionales en el grupo de análisis. Con la distribución percentilar del peso, talla e índice de masa corporal de acuerdo a la edad ha sido posible detectar, por ejemplo, que la prevalencia de obesidad en poblaciones infantiles va en aumento desde hace 20 años en nuestro país, acentuándose simultáneamente otros problemas deficitarios como la talla baja y la desnutrición energéticoproteica. El problema del sobrepeso y obesidad también ha impulsado métodos de estudio de la composición corporal un poco más profundos, incluso en poblaciones infantiles. Lo anterior es debido a que cada vez se requiere de información mas precisa sobre los cambios que sufre o debe sufrir el cuerpo producto del crecimiento, progresión de enfermedades o simplemente para evaluar el impacto de programas de intervención nutricional. Dentro de la basta literatura sobre métodos de evaluación de la composición corporal, son los basados en la distribución subcutánea de grasa de los más socorridos para estudios de campo. La medición de panículos adiposos con el propósito de determinar la composición total de grasa corporal por medio de ecuaciones estandarizadas o simplemente como indicadores de depósito graso han sido utilizados para estimar su relación con diversas variables continuas o discretas en la búsqueda de determinantes sociales, culturales, alimentarios, económicos, etc. de los trastornos nutricionales observados en una población en particular. 1 Los estudios sobre composición corporal en población pediátrica son muy pocos en nuestro país, siendo en aquellos del norte del país prácticamente nulos. En este estudio se evalúa la relación que guarda los depósitos grasos más comunes evaluados por plicometria (tríceps, bíceps, subescapular, suprailiaco) y su transformación a %de grasa corporal con ecuaciones estandarizadas, con diversos parámetros antropométricos más simples (talla, peso e IMC) en una población de niños menores de 7 años de Ciudad Juárez. El cuerpo académico de salud comunitaria dará el soporte necesario para la realización de este trabajo por contar con el proyecto eje Fronteras de la nutrición preescolar: Un observatorio sobre alimentación y salud para la comunidad Chihuahuense (Financiado por el CONACYT-Chihuahua) del cual se derivaran las acciones contempladas en este trabajo. Se espera que tras la recolección, análisis y publicación de la información contenida en este trabajo, se entregue información útil para estos organismos públicos que permita ubicar, dentro del contexto global de análisis, cartas descriptivas de T/E, P/E, P/T de la población infantil de cada lugar en relación a la población promedio perteneciente a la muestra total analizada. 2 CAPITULO 1 Antecedentes Evaluación antropométrica de niños en edad preescolar El crecimiento normal del ser humano antes de llegar a la etapa adulta es uno de los campos de la nutrición, la medicina y la fisiología que mayores retos impone, sobretodo, la valoración del proceso salud y enfermedad en un individuo que cambia tan dinámicamente. Esta velocidad de cambio es tan rápida que el crecimiento que se observa en el primer semestre de la vida no se presenta en ninguna etapa de la vida postnatal. Se ha planteado que el crecimiento de un individuo desde la etapa prenatal está determinado genéticamente para el incremento de masa corporal libre de grasa. Si tal individuo permanece sano y asegura una fuente adecuada de nutrimentos durante sus etapas críticas de crecimiento físico, lograría cumplir todo su potencial genético. Esta hipótesis plantea que la velocidad de crecimiento ideal es promovida por una máxima ganancia de tejido libre de grasa sin excesiva ganancia de peso (AMP, 2008). La valoración del estado de nutrición del niño, especialmente del lactante y preescolar, se relaciona con los impactos en su crecimiento. El lactante menor de seis meses requiere de una cantidad muy significativa de energía, proteínas y otros nutrimentos. A partir de esa etapa, tales requerimientos disminuyen y mantienen un patrón de necesidades nutrimentales más homogéneo. Los cambios en la velocidad de crecimiento físico y las necesidades de energía y proteínas para el crecimiento y mantenimiento suceden en un flujo continuo y no en diferentes momentos. Este flujo de continuidad es rápido y progresivo durante los primeros meses de la vida de manera que cuando un lactante tiene 3 ocho meses de edad se parece más a un niño o a un adulto que a un lactante de dos meses. Cuando se evalúa el estado de nutrición de un lactante o preescolar, como método de evaluación del estado de salud, es más importante la medición de la velocidad de crecimiento en quienes se encuentran por de bajo del percentil 5 (AMP, 2008). Algunos niños con esta lentitud en su crecimiento pueden ser normales y otros anormales y la velocidad de crecimiento, como único parámetro de medición, no establece la distinción. Una vez que se comprueba un crecimiento lento debe realizarse una evaluación más detallada que incluye: una historia clínica y dietética meticulosa, una exploración física cuidadosa y la realización de estudios de laboratorio y gabinete selectivos. Cuando la deprivación nutricia impacta el crecimiento, la pobre ganancia de peso antecede a la escasa ganancia en longitud (AMP, 2008). desnutrición (nivel En poblaciones de alto riesgo de socioeconómico bajo, enfermedades crónicas, malformaciones congénitas o genéticas) las mediciones de incrementos en peso deben hacerse en forma rutinaria. Una evaluación del estado nutricio completa, consiste en la medición y evaluación de una serie de indicadores dietéticos, clínicos, antropométricos, bioquímicos y biofísicos cuyo objetivo es diagnosticar desviaciones observables, tanto en la salud como en la enfermedad. A continuación se exponen los indicadores antropométricos más importantes utilizados en la evaluación de lactantes y niños en edad preescolar: • Peso. La medición del peso corporal en niños menores de 36 meses se realiza sin ropa, en una balanza electrónica o en una báscula de aguja con peso máximo de 16 kg (tipo Oken o Bame) que permite una lectura mínima de 5 g. Los niños mayores de 36 meses se pesan con ropa interior en una báscula de palanca que permite una lectura mínima de 100 g (tipo Detecto Scales). 4 • Longitud. La medición de la longitud se lleva a cabo con un infantómetro. Un observador retiene la cabeza del niño con la porción del plano vertical de Frankfort manteniendo la cabeza en contacto firme con la porción vertical del infantómetro. Un segundo observador deflexiona las rodillas del niño y aplica los pies con los dedos hacia arriba contra la porción móvil del infantómetro haciendo un ángulo de 90°. Si no se cuenta con un infantómetro puede utilizarse una superficie dura y plana y una cinta métrica metálica imitando el procedimiento descrito. • Estatura. Los niños mayores de 24 meses se miden con una escala graduada adherida a la pared. Sin zapatos, el sujeto se coloca sobre el piso o en una base dura y horizontal al lado de la escala graduada, con la punta de los pies ligeramente separados y los talones juntos. La cabeza, los hombros, las nalgas y los talones se mantienen en contacto con el plano vertical. Una vez hecho lo anterior se coloca una escuadra de madera en el vértice de la cabeza para obtener la medición. • Perímetro cefálico. Se mide con una cinta métrica metálica de 6 mm de ancho por ser la más flexible y fácil de utilizar. Puede utilizarse también una cinta métrica de fibra de vidrio. Se aplica firmemente alrededor de la cabeza en la región supraciliar que corra por la parte más prominente del frontal y la protuberancia occipital. Aunque la medición del incremento del perímetro cefálico es más útil para detectar anormalidades del sistema nervioso central, durante los primeros tres años de la vida se considera un buen indicador del crecimiento y el estado de nutrición. En lactantes sanos y desnutridos el incremento en el perímetro cefálico se relaciona estrechamente con incremento en la longitud. 5 • Circunferencia de extremidades. Debido a que la medición de las extremidades requiere de un equipo mínimo (una cinta métrica), tales mediciones, especialmente la medición de circunferencia del brazo, se utilizan con mucha frecuencia en países subdesarrollados como un indicador del estado nutricio. • Circunferencia media de brazo (CMB). Se mide en la parte media del brazo izquierdo, a la mitad de la distancia que va del acromion al olécranon. Se utiliza la misma cinta métrica metálica descrita antes. No es recomendable el uso de cintas métricas metálicas con mayor anchura o de tela. En países industrializados se ha utilizado como grado de madurez o del estado nutricio en el recién nacido. Sin embargo, la mayor utilidad es para calcular el área transversal del brazo sea grasa o músculo. La evaluación del estado nutricio en preescolares mexicanos ha sido estudiada desde la primera encuesta nacional probabilística sobre nutrición y alimentación en México 1988, después de esta encuesta se fueron realizando mas con la finalidad de conocer la prevalecía de los distintos indicadores del estado nutricio y poder comparar sus tendencias con en el tiempo, la efectividad de programas dirigidos para combatir estos trastornos y diversas acciones de intervención con el fin de atender los distintos problemas que correspondían ante los problemas de nutrición encontrados. Así, las Encuestas Nacionales de Nutrición de 1999 (ENN-1999) y la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2006 (ENSANUT, 2006), nos han permitido visualizar estas tendencias (Figura 1). 6 Figura 1. Cambios en el estado nutricio de preescolares a nivel nacional entre 1999 y el 2006. Fuente: ENN-1999, ENSANUT 2006, Corona 2009. La ENSANUT 2006 tiene la particularidad de tener representatividad nacional, regional, por zonas urbanas y rurales y permite hacer por primera vez inferencias a escala estatal como se muestra en la Figura 1. Adicionalmente, el diseño de las tres encuestas ha sido polietapico y por conglomerados, lo que permite hacer comparaciones entre ellas, además de ser representativas de cuatro regiones del país y de los diferentes grupos de población en el ámbito nacional. La bondad de esta representatividad nacional y estatal permite a su vez comparar los distintos estudios que sobre esta materia se han venido publicando a nivel municipal y con esto poder lograr un panorama mas claro de los aspectos en los que se debe intervenir y como hacerlo en estas poblaciones. Por ejemplo, el estudio realizado en el 2008 y reportado por Corona (2009) en preescolares de Ciudad Juárez (Figura 1), permitió visualizar que las prevalencias de talla baja, peso bajo, emaciación y sobrepeso-obesidad parecen estar por encima de la media nacional y estatal. El análisis del estado nutricio por indicadores derivados de la talla, el peso corporal y los perímetros 7 ha sido utilizado como marco de estratificación para evaluar la interacción que tienen diversas variables categóricas con el estado nutricio actual de las poblaciones infantiles. La literatura sobre el tema es muy basta, pero a continuación se señalan algunos de los trabajos reportados en la UACJ en poblaciones preescolares (Tabla 1). Tabla 1. Variables sociodemográficas y nutricionales familiares asociados a trastornos nutricionales (%) comunes en población preescolar. BP 3 DM 3 EM 3 SP/Ob 34 Referencia ≤9 años estudios-Madre n 210 Lactancia materna exclusiva 269 7 7 11 26 Padilla 2008 Familia migrante 274 11 8 6 26 Arreola, 2008 Embarazo temprano (≤19 a) 448 6 6 6 17 Mancillas, 2009 Trabajar en maquila 380 8 7 3 17 Duran, 2009 Frecuencia de Asma 210 - - - 20 Villordo, 2007 Frecuencia de Alergias 210 - - - 45 Villordo, 2007 Frecuencia de IRA 219 - - - 39 Villordo, 2007 Soto, 2007 Bajo peso (BP), desmedro (DM), emaciación (EM), Sobrepeso/obesidad (Sp/Ob) Evaluación de la composición corporal en niños en edad preescolar El crecimiento físico infantil no solo incluye cambios en los índices antropométricos sino también produce cambios en los componentes químicos del cuerpo que incluyen: grasa, agua, proteína y minerales. La innata curiosidad por conocer el estado nutricional, y en especial la composición corporal, es tan antigua como la vida misma. Los primeros estudios sobre composición corporal se han hecho desde mediados del siglo pasado esto debido a que resulta imprescindible para comprender el efecto que tiene la dieta, el crecimiento, la actividad física, la enfermedad y otros factores del entorno sobre el organismo, y constituye el eje central de la valoración del estado nutricional, de la monitorización de pacientes con malnutrición aguda o crónica y del diagnostico 8 y tipificación del riesgo asociado a la obesidad. Por lo que a continuación daremos una breve reseña de los estudios que se has realizado sobre composición corporal en humanos (Tabla 2). Tabla 2. La historia del estudio de la composición corporal humana. Fuente: Wang et al. (1999) Hasta el siglo XIX, según épocas y tendencias de la humanidad, sucedieron diferentes corrientes científicas, los estudios de Quetelet en 1871 para obtener las medidas del hombre medido según la ley de Gauss, fueron ideados para determinar las proporciones ideales para cada segmento corporal e iniciaron el concepto actual de antropometría, y algunos de estos indicadores fueron 9 mencionados en la sección pasada. Estos estudios fueron continuados por diversos autores que utilizaron diferentes métodos, usaron por primera vez un calibrador y crearon una serie de ecuaciones para obtener valores derivados de los datos obtenidos para predecir los valores de la musculatura, estructura esquelética, grasa corporal, pliegues cutáneos, etc. Y de esta manera obtener valores que los llevaban a composición corporal de los individuos. La auténtica “revolución” en el campo de la composición corporal ha sido determinada, en primer lugar, por la introducción del concepto de los compartimentos corporales con sus diferentes características y, en segundo lugar, por la aparición de técnicas e instrumentos más sofisticados y precisos. Los métodos más utilizados en la valoración de la composición corporal se apoyan en el estudio de los compartimentos corporales. Inicialmente fueron modelos bio compartiméntales, dentro de los que aquellos de dos (2C) y cuatro (4C) compartimentos son los mas reportados en la literatura científica (ver Figura 2). El estudio de los modelos multicompartimentales amplía el significado del modelo bicompartimental al tener en cuenta tres o más niveles moleculares diferentes que otorgan mayor poder discriminatorio. 10 Figura 2. El modelo de 5 niveles. El nivel II molecular a su vez se organiza en dos componentes básicos: La masa grasa corporal (MG, azul) y la masa corporal libre de grasa (MCLG, amarillo) A lo largo del ciclo vital, los compartimentos corporales varían cuantitativa y cualitativamente. El fenómeno de la maduración química de los compartimentos corporales sucede en el niño hasta que se alcanza edad adulta. Existen cambios a lo largo de la infancia y adolescencia en la masa grasa y no grasa, sobre todo en la proporción del agua corporal, concentración iónica, densidad y masa proteico-muscular. El hecho anterior se acompaña de cambios en la distribución proporcional de la masa corporal. Como se puede ver, las teorías multicompartimentales proporcionan la información necesaria para el mejor estudio de los cambios en la composición corporal en el niño. Aun que hoy en día existen muchos métodos para la valoración de composición corporal utilizando aparatos sofisticados, en niños en edad preescolar la más accesible es la antropometría. La determinación de la grasa corporal a partir de la medida de los pliegues cutáneos es un método no invasivo, barato y sencillo, además su importancia en este grupo de edad radica en que además de ser inocuo, requiere escasa colaboración por parte del niño. Las relaciones de las variables antropométricas con la composición corporal [porcentaje de masa magra (MG), masa muscular (MM) y densidad corporal (δ)] se han establecido estadísticamente. A continuación se mencionan algunas características y ecuaciones para el cálculo de proporciones corporales por medio de medidas antropométricas: Áreas de sección transversal del brazo. Se han propuesto como índices del estado de nutrición los estimados que incluyen: piel más tejido adiposo, músculo más hueso (con nervios y vasos sanguíneos). Con la medición de la circunferencia de brazo (CMB) y el pliegue cutáneo tricipital (PTP) puede determinarse el área total superior del brazo, (TUA por sus siglas en ingles) el área muscular del brazo superior (UAMA por sus siglas en ingles), área grasa 11 del brazo superior (UFA, por sus siglas en ingles) y porcentaje de grasa en el brazo superior (%FUA) con las siguientes ecuaciones (Jelifee y Jelliffe 1969; Gurney y Jelliffe 1973): (1) UAMA = [CMB-(PTP x ¶)]2 / (4 ¶) (2) UFA = (CMB)2 / (4 ¶) - UAMA Existen normogramas que facilitan la determinación de estas áreas. De estos dos indicadores el área muscular del brazo (UAMA) parece más útil. Trowbridge et al. (1982) reportaron que en niños de dos a seis años de edad, la excreción urinaria de creatinina (un índice del contenido de masa muscular corporal) correlaciona más estrechamente con el UAMA que con la talla o la CMB. Sin embargo, estas formulas no han sido utilizadas con mucha frecuencia para caracterizar preescolares o infantes. Algunas derivaciones de estas formulas realizadas en niños franceses de 5-12 años (Rolland-Cachera et al., 1997) fueron posteriormente utilizadas para calcular “estimados” de área muscular del brazo superior (UME por sus siglas en ingles) y su correspondiente área grasa (UFE, por sus siglas en ingles) en neonatos por Beltrand et al (2009): (3) UFE = CMB x (PTP/2) (4) UME = [(CMB)2 / (4¶)] - UFE Circunferencias de cintura y cadera. Se utilizan como medidas simples para estimar la adiposidad central de una persona y tanto a nivel poblacional como individual ha resultado un indicador mas fuerte de hiperlipidemia y resistencia a la insulina que la grasa corporal total medida y calculada. En adultos, la relación cintura/cadera (Ci/Ca) se asocia independientemente con la morbilidad a varias enfermedades cuando se conjuga con otras medidas corporales como el peso relativo (Wells y Fewtrell, 2006). La Ci por si sola ha mostrado una correlación fuerte (0.5 – 0.8) con la resonancia magnética nuclear en la determinación de obesidad abdominal, mientras que la relación entre MRI y Ci/Ca es mas débil. Los estudios en población pediátrica sobre la utilidad de medir la Ci son aun muy escasos pero recientemente, Corona (2009) reporto que, en preescolares 12 de Ciudad Juárez, la disminución de la Ci se asocia a mayor gravedad de inseguridad alimentaria familiar. Pliegues cutáneos. Las mediciones de los pliegues cutáneos bicipital (BPT), tricipital (TPT), suprailiaco (SPI) y subescapular (SECP) son los más usados y son útiles principalmente para calcular el área muscular y el área grasa de brazo y para otros indicadores de adiposidad (Rodríguez et al., 2005). Las técnicas de medición y los cálculos centilares han sido descritos recientemente para lactantes menores de un año de edad y para individuos mayores de esa edad. En lactantes, las niñas tienen los pliegues cutáneos ligeramente mayores que los varones de la misma edad. En los dos sexos los valores aumentan hasta los seis meses y después manifiestan poco cambio o incluso disminuyen conforme aumenta la edad (Ryan et al., 1990, Figura 3). Figura 3. Evolución de panículos adiposos a los 6 años de edad. La evaluación de panículos adiposos, al igual que la distribución percentil de talla y peso, también se han utilizado para estudiar las asociaciones entre la composición corporal del niño y factores sociodemográficos y nutricionales familiares. En un estudio realizado en más de 8 mil niños británicos se relacionaron distintas variables categóricas sociodemográficas con el pliegue 13 tríceps y subescapular (Duran-Tauleria et al., 1995). Encontrándose como resultado en este estudio que existe una relación estrecha y significativa entre el peso al nacer del niño con el IMC de la madre y del padre (p≤0.05). Ecuaciones para el cálculo de componentes corporales. La medición de panículos cutáneos y biompedancia eléctrica multipolar pueden ser utilizadas para predecir la composición corporal. Normalmente, estas mediciones simples realizables en campo son contrastadas a métodos mas sofisticados para predecir la composición corporal y traducidos a ecuaciones validadas que predicen la densidad corporal (d), la masa grasa (MG) la masa corporal libre de grasa (MCLG), el agua corporal total (AGT) o el % de grasa (%GC) o de masa magra del cuerpo. A pesar del criticismo a estos cálculos matemáticos, las ecuaciones son útiles para estudiar características poblacionales más que para el seguimiento individual de pacientes. En todo caso, las formulas derivadas para población pediátrica y mas aun para población en edad preescolar son muy escasas. En el Anexo 1 se muestran algunas de las mas mencionadas en la literatura sobre el tema pero las ecuaciones de Slaughter et. al. (1988) y Deuremberg et al. (1990) son las mas utilizadas a nivel internacional mientras que para el caso latinoamericano, las ecuaciones de Velásquez et al. (2008) son de las pocas reportadas. En la Figura 4 se muestran los normogramas desarrollados por Weststrate y Deurenberg (1989) que relaciona a la sumatoria de los 4 pliegues cutaneos (ΣSFT, por sus siglas en ingles) mas comunes (BPT, TPT, SECP y SPI) y el % de grasa corporal en Niños (4a) y niñas (4b) en edad preescolar. 14 Sum 4 Pliegues (mm) Niños 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0 1 2 4 6 8 Edad (años) 15% 20 25 30 35% Niñas Sum 4 Pliegues (mm) 70 60 50 40 30 20 10 0 0 1 2 4 6 8 Edad (años) 15% 20 25 30 35% Figura 4. ΣSFT a % de grasa corporal (%GC) en población pediátrica. Fuente: Weststrate y Deurenberg (1989) Métodos estadísticos en la evaluación antropométrica y de composición corporal. Como ya mencionamos anteriormente el análisis de la composición corporal es muy importante para la valoración nutricional, es por ello que se han elaborado un gran número de estudios donde se analiza la composición corporal por diferentes métodos analíticos que parten de fundamentos muy diferentes, todo 15 esto a llevado a que el interés se enfoque en saber si estos diferentes métodos tienen alguna relación entre si es decir si arrojan resultados similares. Es aquí donde la evaluación estadística toma lugar en la comparación significativa de estos métodos y en la validación de ecuaciones que permita relacionar, por mediciones cada vez más sencillas, la composición corporal de los individuos cuando no se dispone de métodos sofisticados para ello. A continuación se describen algunas de las técnicas o métodos estadísticos mas comúnmente utilizados en la evaluación de la composición corporal y sus bondades y limitaciones: Estudios de Correlación. En los estudios de validación de métodos para calcular composición corporal se utilizan técnicas de correlación para observar si los resultados tienen relación con métodos ya existentes. Específicamente, la correlación de Spearman o por rangos, se basa en remplazar los valores originales de las variables por números enteros positivos que son los rangos asignados después de ordenar las variables de menor a mayor. Por convencionalismo, un valor por encima de 0.5 puede significar correlación estadística entre dos series de valores numéricos, pero esto no es una regla. Un ejemplo de la utilidad de esta prueba y la manera de interpretarla es el estudio reportado por Gutin y colaboradores (1996) quienes estudiaron la correlación que existía entre diversos componentes corporales medidos por absortimetria dual de rayos X (DEXA, por sus siglas en ingles, Tabla 3). De esta tabla se desprende que la masa grasa o el %de masa grasa se relacionan en forma muy débil con los demás componentes analizados y la alta relación entre ellas guarda una relación mas lineal debido a que el % de MG sale de dividir la MG entre el peso corporal por lo que la relación es directamente proporcional en niños. En este mismo estudio se incluyo otro análisis importante, el grafico de Bland Altman que se comenta en la siguiente sección. 16 Tabla 3. Correlación por rangos de compartimentos corporales de niños entre 9 y 12 años, medidos por absortimetria dual de rayos X (DEXA). Masa Grasa (MG) Masa corporal libre de grasa (MCLG) Tejido suave sin grasa (TSLG) Contenido mineral óseo (CMO) • MCLG TSLG CMO % MG 0.40 0.40 0.50 0.96 0.99 0.90 0.19 0.89 0.19 0.33 Grafico de concordancia de Bland Altman. En la comparación de dos valores numéricos una alta correlación de spearman no necesariamente significa una concordancia entre valores o métodos. El grafico de Bland Altman implica que la comparación de dos métodos o variables que miden o significan lo mismo tendrán una buena correlación cuando un set de valores son seleccionados aleatoriamente (digamos % de grasa) y se ubican en el eje de las X mientras que la diferencia entre métodos (digamos DEXA-Biompedancia eléctrica o BIA) en las Y. En el mismo estudio reportado por Gutin y colaboradores por ejemplo, se obtuvieron los graficas que comparan tres métodos: DEXA vs BIA (Figura 5a) y pliegues cutáneos vs. BIA (Figura 5b). 17 Figura 5. Gráficos Bland Altman comparativos para 3 métodos de determinación de grasa corporal en niños de 9 a 12 años. • Modelos de regresión logística. Son modelos estadísticos en los que se desea conocer la relación entre una variable dependiente cualitativa, dicotomica (regresión logística binaria o binominal) o con mas de dos valores (regresión logística multinominal) o una o mas variables explicativas independientes o covariables, ya sea cualitativas o cuantitativas, por su características los modelos de regresión logística permiten cuantificar la importancia de relación existente en cada una de las covariables y variables independientes. Los modelos de regresión lineal son muy útiles para la generación y validación de ecuaciones predictivas que previamente pasaron por las pruebas filtro anteriormente mencionadas y que permiten evaluar en nuestro caso la composición corporal de una población por la combinación de valores demográficos (ej. Edad y sexo) y antropométricos (peso, talla, pliegues, etc.) y otros en comparación a un método estándar de oro. En el Anexo 1 se muestran una serie de ecuaciones proporcionadas por diferentes autores previamente validadas en población pediátrica con sus características, y que además serán en gran parte la base de este estudio. 18 Hipótesis Existe una correlación estadísticamente más significativa entre el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa corporal con el panículo adiposo bicipital (BPT) y suprailiaco (SPI) que con el tricipital (TPT) y subescapular (SECP) en la población estudiada. Objetivos Objetivo General Evaluar la correlación entre indicadores antropométricos y de composición corporal en niños en edad preescolar de Ciudad Juárez, Chihuahua. Objetivos Específicos 1. Realizar una evaluación antropométrica con los indicadores básicos peso, talla e IMC y su distribución percentilar en una muestra aleatoria de niños en edad preescolar de Ciudad Juárez. 2. Estimar la composición corporal por medio de la valoración de panículos adiposos y su transformación a ecuaciones validadas previamente para la estimación del % de grasa en una muestra aleatoria de niños en edad preescolar de Ciudad Juárez. 3. Evaluar la correlación estadística (Spearman) entre 1 y 2 19 CAPITULO 2 Materiales Se describen en cada apartado de la metodología incluyendo información sobre el fabricante y otras características técnicas. Métodos Muestra y Criterios de Inclusión. El estudio fue transversal observacional prospectivo en población preescolar adscrita a jardines de niños públicos y privados así como en guarderías y estancias infantiles de Ciudad Juárez. Se seleccionaron al azar un número suficiente de estos centros de tal forma que se pueda reclutar al menos 400 niños. Los criterios de inclusión fueron niños entre 1 y 60 meses de edad en buen estado de salud general. Se excluyeron a niños con malformaciones congénitas o con signos evidentes de enfermedad distintos a enfermedades de origen nutricional. En la selección y levantamiento de información y medidas antropométricas de los participantes se considero oportunamente la autorización del protocolo por parte de al menos uno de los padres (Anexo 2) y de las autoridades escolares correspondientes. Así mismo, el protocolo general del estudio fue inscrito y revisado por la coordinación de Investigación del Instituto de Ciencias Biomédicas (ICB). Todas las acciones descritas a continuación siguieron los principios éticos de la declaración de Helsinki. Evaluación Antropométrica. Siguiendo técnicas estandarizadas se obtuvieron el peso corporal de los 432 participantes con básculas digitales (Tanita mod. 682) y talla con un estadímetro portátil (Seca mod. 208) para los mayores de 2 años o un infantómetro de fibra de vidrio con el extremo cefálico fijo y el 20 podálico móvil para los ≤2 años. Una vez hechas las mediciones, la clasificación del estado nutricional de cada participante se realizo en base a los indicadores antropométricos talla para la edad (T/E), peso para la talla (P/T), peso para la edad (P/E) usando el paquete estadístico de cálculos antropométricos (EPIINFO 6.04). Los puntajes Z calculados por este programa están basados en las curvas de referencia y crecimiento estándar de niños americanos desarrollados por el Centro Nacional para Estadísticas en Salud (NCHS, por sus siglas en ingles) de los Estados Unidos de América y adoptadas por la Organización Mundial de La Salud (OMS) como patrón internacional. Para efectos comparativos con los resultados de la ENSANUT 2006, se utilizaron los mismos criterios de eliminación de valores aberrantes (por abajo y arriba del intervalo de confianza), los cuales se denotan en la Tabla 4. Tabla 4. Criterios de clasificación y eliminación de valores aberrantes. Alteración Clasificación Intervalo de Confianza Bajo Peso <-2 Z-P/E De -5.0 a +5.0 Talla Baja (Desmedro) <-2 Z-T/E De -5.5 a +3.0 Talla Alta >+2 Z-T/E Emaciación <-2 Z-P/T Sobrepeso/Obesidad >+2 Z-P/T De -4.2 a +5.0 Panículos Adiposos y Composición Corporal. Para su medición se utilizo un Plicómetro Holtain (Holtain Ltd, UK) a presión constante sobre las dos ramas del aparato que se apoyan a ambos lados de un “pellizco” de la piel, realizado por la mano contraria a la que mantiene el aparato medidor. El pliegue tricipital (TPT) se realiza en el punto equidistante entre el acromion y el olécranon. El pliegue bibipital (BPT) se realiza en el punto medio de la línea que pasa por el centro de la fosa antecubital y por la cabeza del húmero. El pliegue subescapular (SEC) se toma en la vertical del ángulo inferior de la escápula, 21 inmediatamente por debajo y el pliegue suprailíaco (SPI) se mide 1 centímetro por encima y 2 por dentro de la espina suprailíaca anteroposterior. También Se midieron las circunferencias media de brazo (CMB) y cefálica (CF) por técnicas estandarizadas. Para mayor detalle consultar Anexo 3. Con estas mediciones y los datos de sexo, etnicidad y peso se calcularon la masa grasa total, agua corporal total y % de grasa corporal de los participantes con algunas ecuaciones seleccionadas del Anexo 1, que se ajustaban a la muestra aquí analizada. Adicionalmente, con la circunferencia de brazo (CMB) y el pliegue cutáneo tricipital (TPT) se determinaron el área total superior del brazo (TUA), el área muscular del brazo superior (UAMA), el área grasa del brazo superior (UFA) y porcentaje de grasa en el brazo superior (%FUA) con las siguientes ecuaciones sugeridas por Jellifee y colaboradores (1969, 1973) y las propuestas por Rolland-Cachera et al., (1997) que se mencionan en la pagina 10 y 11 (formulas 1-4). Análisis Estadístico. Se utilizaran medidas descriptivas de tendencia central para la exploración inicial de los datos (CI 95%). Para el análisis de las variables antropométricas se determinara la media y desviación estándar por edad y sexo. La correlación entre las distintas variables antropométricas y de composición corporal se realizaron por la prueba de spearman (p<0.05). 22 CAPITULO 3 Resultados Características de las muestras. 477 niños fueron inicialmente reclutados de los cuales 45 (9.4%) fueron eliminados posterior a las mediciones antropométricas por mostrar al menos uno de los indicadores (Z-P/E, T/E y P/T) fuera del intervalo de confianza establecido en la Tabla 4. La distribución por edad y sexo de los 432 restantes (47% mujeres, 53% hombres) se muestran en la Figura 6 de donde se puede apreciar que la proporción de individuos aumentaba en ambos sexos conforme aumentaba la edad, siendo el 57% de la muestra total niños entre 3 y 5 años. 90 80 70 n 60 50 40 30 20 10 0 ≤11 12-23 24-35 36-47 48-60 Edad (meses) General-Mujeres General-Hombres C.Corp-Mujeres C.Corp-Hombres Figura 6. Distribución de la muestra total (general) de participantes y submuestra analizada por composición corporal (C. Corp) por sexo y edad. 23 De estos 432 niños, 81 tenían al menos una desviación nutricional, siendo la prevalencia de bajo peso, desmedro, emaciación y sobrepeso/obesidad de 8, 9, 4 y 3%, respectivamente (Tabla 5). Los resultados son muy similares a los reportados por Corona (2009) para niños de Ciudad Juárez y con excepción de las prevalencias de bajo peso y sobrepeso/obesidad en población rural Chihuahuense, todas las desviaciones fueron superiores a la media total, rural y urbana de Chihuahua. Tabla 5. Desviaciones Nutricionales México, Chihuahua y Ciudad Juárez. Nacional Chihuahua 2006a Ciudad Juárez 2006a Total Rural Bajo Peso 5.0 5.7 10.1 5.1 6.0 8.0 Baja Talla 12.7 8.2 8.9 8.1 11.0 9.0 Emaciación 1.6 2.0 2.4 2.0 2.0 4.0 Sobrepeso/Obesidad 5.0 2.3 5.5 1.9 6.0 3.0 Talla alta 1.9 2.0 2.2 2.0 4.0 3.0 a Urbano 2008b 2009c ENSANUT 2006, b Corona 2009, c Este estudio Los restantes 351 niños se consideraron en buen estado nutricio (73.8% de la muestra original) con la misma proporción de hombres y mujeres mencionados anteriormente. La distribución por edades en esta submuestra también fue muy similar a la reportada anteriormente para la población total incluida en el estudio (Figura 6, Muestras C.Corp.). El comportamiento de los parametros antropometricos y de composicon corporal se muestran en las Tablas 6 (niñas) y 7 (niños). Primeramente, en la Tabla 6a se muestran los datos antropometricos del total de niñas (n=164) de las que se pudo obtener toda la valoracion antropometrica completa. Como era de esperarse, el peso, la talla, las circunferencias de cintura (Ci), cadera y media de brazo (CMB) aumentaron con la edad(p<0.05). El IMC por el contrario disminuyo (p<0.05). La circunferencia cefalica aumento solo entre el 1º y 2º año y en terminos 24 generales, los 4 paniculos adiposos se mantuvieron estables durante los primeros 3 años, aumentando significativamente entre los 3 y 5 años. En la valoracion de la composicion corporal mostrados en la Tabla 6b el area total o superior del brazo (TUA) se mantubo estable, el area muscular de brazo superior (UAMA), area grasa de brazo sperior (UFA) asi como (UFE) y el estimado de area muscular de brazo superior (UME) se mantubieron estables aumentando entre los 3 y 5 años y dese los 2 años el ultimo parametro mencionado, este mismo comportamiento siguio la sumatoria de el pliegue subescapular con el tricipital y suprailiaco respectivamente. Las formulas utilizadas en este estudio tubieron un comportamiento similar entre si, % GC Slaughter, ACT- Velasquez, % GC Brook aumentando de los 3 a 5 años esta ultima desde los 2 años. En la Tabla 7a se muestran los datos antropometricos del total de niños (n=187) de las que se pudo obtener toda la valoracion antropometrica completa. El peso, la talla, las circunferencias de cintura (Ci) y cadera aumentaron con la edad. El IMC disminuyo paulatinamente los primeros 3 años para luego mantenerse constante hasta los 5 años. La circunferencia cefalica y la CMB aumetaron hasta los 4 años para luego mantenerse constante hasta los 5 años. Los pliegues BPT, TPT y SPI, tubieron el mismo comportamiento manteniendose en los primeros 3 años y aumentando de los 3 a los 5 años. En la Tabla 7b se muestra la valoracion de la composicion corporal el area total o superior del brazo (TUA), el area muscular de brazo superior (UFA), area muscular del brazo superior (UAMA) el estimado de area muscular de brazo superior (UME) aumentaron con la edad. En cuanto a las formulas el % de GC Slaughter y la ACT Velasquez mostraron un aumento de los 3 a los 5años. 25 Tabla 6. Parámetros antropométricos (a) y de composición corporal (b) de la muestra de acuerdo a la edad (meses) en niñas. N Edad (meses) ≤11 12-23 n= 12 n= 18 7.3±2.3 18.2±3.4 a) Antropometría 24-35 n=27 30.6±3.2 36-47 n=36 42.9±3.8 48-60 n=71 55.0±3.7 Peso (kg) 7.7±1.5 10.8±1.3 13.3±1.2 15.2±2.2 17.5±2.8 66.7±4.4 79.6±4.4 89.4±5.0 97.3±4.0 104.5±5.8 IMC (kg/m ) 17.2±1.7 17.1±1.1 16.7±1.4 16.1±1.5 15.9±1.6 Cintura (cm) 44.3±4.9 46.8±2.6 49.9±3.0 51.5±3.5 53.3±5.1 Cadera (cm) 43.6±4.0 50.8±4.2 51.7±3.6 56.0±4.2 58.4±4.7 Circunferencia Cefalica (cm) 42.3±2.3 46.2±2.0 47.9±1.8 48.0±7.2 45.9±11.9 CMB (cm) 14.4±4.4 14.6±1.5 14.9±0.9 15.9±2.1 16.3±3.3 BPT (mm) 6.2±2.9 7.1±1.7 7.1±3.1 8.0±2.5 9.9±3.1 TPT (mm) 9.0±2.5 9.5±3.2 9.1±2.8 11.0±2.7 12.2±3.3 SECP (mm) 7.7±2.7 7.3±1.6 7.9±2.9 7.7±1.6 9.6±2.9 SPI (mm) 6.9±2.4 6.5±1.9 6.1±1.4 8.0±2.6 10.7±4.1 Talla (cm) 2 b) Composición corporal 2 TUA (cm ) 2 UAMA (cm ) 2 UME (cm ) 2 UFA (cm ) UFE (cm2) 17.8±12.6 17.1±3.4 17.6±2.2 20.3±5.1 21.9±9.8 13.0±11.0 10.7±2.3 11.6±2.1 13.3±2.8 12.9±3.8 12.4±11.0 9.9±2.3 10.9±2.5 12.4±2.8 11.4±4.1 5.7±2.3 6.4±2.1 5.9±1.8 7.5±2.4 9.5±2.1 6.3±2.5 7.2±2.5 6.7±2.3 8.4±2.8 10.9±2.5 2 0.3±0.1 0.4±0.1 0.3±0.1 0.4±0.1 0.4±0.1 2 %FUA-2 (cm ) 0.4±0.1 0.4±0.1 0.4±0.1 0.4±0.1 0.5±0.1 ΣSKF (mm) 29.3±8.8 30.4±5.7 29.5±7.4 34.5±7.7 42.3±10.9 ΣTPT+SECP (mm) 16.3±4.3 16.8±3.9 16.7±4.5 18.6±4.0 21.8±5.2 ΣSPI+SECP (mm) 14.6±4.7 13.8±2.7 14.0±3.7 15.6±3.6 20.4±6.5 ΣSPI+SECP / ΣSKF (%) 49.1±6.3 45.6±4.6 47.3±4.9 45.5±4.1 47.8±7.0 % GC Brook 6.5±3.8 6.6±3.4 7.5±4.1 10.3±4.1 14.5±5.8 %FUA-1 (cm ) % GC Duerenberg % GC Slaughter ACT - Velásquez ± ± 15.5±4.1 16.0±3.4 - - Ver abreviaturas en texto y en pagina (vi). 26 ± 15.8±3.7 - ± ± 17.6±3.4 20.0±3.9 8.8±1.0 9.6±1.4 Tabla 7. Parámetros antropométricos (a) y de composición corporal (b) de la muestra de acuerdo a la edad (meses) en niños. ≤11 12-23 n= 13 n= 25 7.2±3.4 17.9±3.7 a) Antropometría N Edad (meses) Peso (kg) 24-35 n=46 30.2±3.5 36-47 n=37 42.4±3.6 48-60 n=66 54.7±3.7 7.6±1.1 11.3±1.2 13.7±1.3 16.0±1.7 17.9±1.8 67.2±4.9 82.3±4.3 91.2±3.9 99.0±4.2 104.6±4.9 IMC (kg/m ) 16.8±1.5 16.7±1.1 16.5±1.1 16.4±1.2 16.4±1.2 Cintura (cm) 41.0±7.0 46.2±9.1 48.2±7.0 52.2±4.0 53.3±7.2 Cadera (cm) 44.0±3.3 51.5±4.0 52.0±3.1 55.5±3.7 58.7±4.2 Circunferencia Cefalica (cm) 41.2±8.7 47.2±3.2 47.5±6.1 49.1±1.3 49.9±2.9 CMB (cm) 13.5±1.0 14.7±1.1 15.2±1.1 16.3±1.3 16.1±2.5 BPT (mm) 6.3±1.3 7.0±2.5 6.6±1.6 7.3±2.9 8.6±2.6 TPT (mm) 8.4±2.1 9.9±1.8 9.3±2.0 10.2±2.8 10.7±2.7 SECP (mm) 8.3±1.2 8.4±2.6 6.7±1.4 7.0±1.9 8.7±3.4 SPI (mm) 6.1±1.5 6.1±1.7 6.9±6.3 6.3±2.2 9.3±4.1 Talla (cm) 2 b) Composición corporal 2 TUA (cm ) 2 UAMA (cm ) 2 UME (cm ) 14.5±2.1 17.3±2.8 18.4±2.7 21.3±3.4 20.9±6.1 9.4±1.3 10.7±2.4 12.4±2.2 14.0±2.1 15.7±4.9 8.8±1.3 9.9±2.5 11.8±2.3 13.2±2.2 14.8±4.9 2 5.2±1.5 6.5±1.1 6.0±1.3 7.0±2.6 7.6±2.8 2 5.8±1.8 7.3±1.3 6.6±1.5 7.8±3.2 8.4±3.2 0.4±0.1 0.4±0.1 0.3±0.1 0.3±0.1 0.3±0.1 %FUA-2 (cm ) 0.4±0.1 0.4±0.1 0.4±0.1 0.4±0.1 0.4±0.1 ΣSKF (mm) 29.1±3.2 31.5±6.9 29.5±7.5 30.3±7.7 37.4±10.1 ΣTPT+SECP (mm) 16.7±2.0 18.3±3.8 16.1±2.6 17.0±3.7 19.5±4.7 ΣSPI+SECP (mm) 14.4±2.1 14.5±3.7 13.6±6.6 13.3±3.7 18.0±6.7 ΣSPI+SECP / ΣSKF (%) 46.6±6.1 46.0±4.3 45.1±7.4 44.0±5.4 47.1±7.9 % GC Brook ± ± ± ± ± % GC Duerenberg ± ± ± ± ± % GC Slaughter 16.3±1.8 17.7±3.4 15.6±2.5 16.4±3.4 18.7±4.2 ACT - Velásquez ± ± ± 9.5±0.9 10.4±0.8 UFA (cm ) UFE (cm ) %FUA-1 (cm2) 2 Ver abreviaturas en texto y en pagina (vi). 27 Análisis de correlación. Según los datos arrojados resultantes de la correlación de las variables estudiadas que se presentan en la Tabla 8, se encontró que existe una relación muy débil entre IMC y el pliegue BPT así como lo es con el SPI, y una relación mas significativa con la formula propuesta por Velásquez. Los pliegues BPT, SPI, TPT y SECP tuvieron relación con las formulas para %GC Slaughter y Duremberg, siendo los 2 primeros pliegues mencionados quienes tuvieron una relación mas estrecha con la formula para % GC propuesta por Brook y los 2 últimos con %GC- Slaughter. Como se esperaba las formulas para %GC de Brook y Slaughter presentaron significativa relación, esto no ocurrió con la formula de Duremberg. Tabla 8. Correlación de Spearman entre variables antropométricas y de composición corporal de 351 niños en edad preescolar de Ciudad Juárez. % GC IMC BPT TPT SECP SPI Brook Slaughter Duremberg IMC 1.00 BPT 0.21 1.00 TPT -0.12 0.49 1.00 SECP 0.11 0.34 0.35 1.00 SPI 0.40 0.51 0.27 0.37 1.00 %GC-Brook 0.16 0.77 0.75 0.64 0.74 1.00 -0.03 0.51 0.87 0.76 0.38 0.86 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.19 0.46 0.22 0.42 0.00 %GC-Slaughter %GC-Duremberg ACT-Velásquez 0.78 0.17 0.13 La hipótesis original planteada en este estudio era que existe una correlación estadísticamente más significativa entre el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa corporal con el panículo adiposo bicipital (BPT) y suprahiliaco (SPI) que con el tricipital (TPT) y subescapular (SECP) en la 28 población estudiada. De acuerdo con lo que se observa en la Tabla 8 podemos decir que el IMC si tiene mayor relación con e pliegue BPT y con el SPI que con el TPT y SECP. Si hablamos de la relación que tienen los pliegues con el %GC tenemos que considerar la formula a la que los relacionamos pues la formula %GC- Brook si tiene mayor relación con los pliegues BPT y SPI, pero la formula %GC-Slaughter tiene una relación mas fuerte con los pliegues TPT y SECP. Esto se puede deber a que la ultima formula mencionada utiliza solamente los pliegues con los que tiene una mayor relación y la formula %GC de Slaughter utiliza todos los pliegues y esto comprueba lo mencionado en la hipótesis. 29 Discusión En un estudio realizado por Rayan et al., se encontró que los pliegues cutáneos son mayores en las niñas que en los varones lactantes, y que el comportamiento de los mismos sigue un patrón de aumento hasta los primeros 6 meses de vida, para después mantenerse o, incluso, disminuir conforme aumenta la edad, ésto en ambos sexos, lo que no sucedió del todo en este estudio, pues sólo el TPT y SPI son mayores en las niñas, mientas que el BPT y SECP son mayores en los niños. El segundo patrón de comportamiento no se pudo analizar en su totalidad, ya que los cambios fueron analizados por cada año de vida, pero se puede decir que tampoco se presentó, porque el comportamiento de todos los pliegues fue en aumento al transcurrir los años. El propósito de esta investigación fue estudiar la relación entre indicadores antropométricos y de composición corporal en niños en edad preescolar, ya que cada vez se requiere de información más precisa sobre los cambios que sufre o debe sufrir el cuerpo producto del crecimiento, de progresión de enfermedades o simplemente para evaluar el impacto de programas de intervención nutricional y observar la prevalencia de los problemas nutricionales en esta región. Para realizar esto se consideró el uso de antropometría basada en la distribución de grasa subcutánea, como la manera más factible para estudios de campo, debido a sus múltiples ventajas como bajo costo y facilidad de uso ante los otros métodos existentes para valoración de composición corporal. La base de la investigación del proyecto fueron los análisis de la relación de cada indicador antropométrico y cada procedimiento utilizado en la valoración de la composición corporal, vinculados entre sí para destacar la mayor relación. Cuando se analizó cada fórmula propuesta por los diferentes autores, su vínculo fue más significativo con los indicadores que fueron implementados por dicha fórmula, para estimar algún componente del cuerpo humano. Por otra parte, al analizar la relación entre IMC ante panículos 30 adiposo, los resultados que se obtuvieron fueron, efectivamente, los pliegues bicipital y supra iliaco, mismos que tuvieron una fuerte relación con el IMC Conclusiones Existen diferentes métodos para la valoración de la composición corporal en niños, sin embargo muchos de ellos no están al alcance de las posibilidades para los estudios en poblaciones grandes, esto resulta complicado, principalmente porque su estudio tiene una gran importancia, debido a que actualmente se presentan problemas de nutrición a temprana edad. En este estudio se encontró que el pliegue suprailiaco y el pliegue bicipital tienen una 31 mayor relación con el análisis de la composición corporal, lo que pudiera ser de mayor utilidad a la hora de detectar, de forma eficiente y rápida, algún trastorno en la alimentación de los menores de edad que tenga repercusiones en su adecuado desarrollo. 32 Recomendaciones 33 Bibliografía AMP (2008). Nutrición del lactante y preescolar en la salud y en la enfermedad, en Programa de actualización continúa en pediatría (PAC P1). Academia Mexicana de Pediatría-Ínter sistemas SA de CV, consultado en linea el 5 de octubre del 2008 en: http://www.drscope.com/privados/pac/pediatria/pal2/valoraci.htm. Arreola GRC (2008). Relación entre la migración familiar y el estado nutricio de niños menores de 7 años de Ciudad Juárez, Chih. Tesis Profesional. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez- Instituto de ciencias Biomédicas. Beltrand J, Nicolescu R, Kaguelidou F, Verkauskiene R, Sibony O, et al. (2009) Catch-Up Growth Following Fetal Growth Restriction Promotes Rapad Restoration of Fat Mass but Without Metabolic Consequences at One Year of Age. PLoS ONE 4(4): e5343. Brook CG (1971) Determination of body composition of children from skinfold measurements. Arch Dis Child 46: 182–184. Corona HRI (2009). Relación entre la circunferencia de cintura y la seguridad alimentaria en niños de 2 a 7 años de Ciudad Juarez. Tesis Profesional. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez- Instituto de ciencias Biomédicas. Dauncey MJ, Gañid G, Gairdner D (1977). Assesment of total body fat in infancy from skinfold thickness measurements. Arch Dis Childhood 52: 223-227 34 Dezemberg CCV, Nagy TR, Gower BA, Jonson R, Goran (1999). Predicting body composition fron anthropometry in pre-adolescent children. Int J Obesity 23: 253-259. Deuremberg P, Pieters JJL, Hautvast JGA (1990). The assesment of the body fat percentage by skinfold thickness measurements in childhood and young adolescence. Br J Nutr 63: 293-303. Duran RBF (2009). La ocupación de la madre como factor determinante del estado nutricio de niños menores de 7 años de Ciudad Juárez. Tesis Profesional. Licenciatura en Nutrición. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez-Instituto de Ciencias Biomédicas. Duran-Tauleria E, Rona RJ, Chinn S (1995). Factors associated with weight for height and skinfold thickness in brittish children. J Epidemiol Comm Health 49:466-473. ENN (1999). Encuesta nacional de nutrición 1999. Estado nutricio de mujeres y niños. México: Instituto Nacional de Salud Publica (INSP). ENSANUT (2006). Encuesta nacional de salud y nutrición 2006. México: Instituto Nacional de Salud Publica (INSP). Gurney JM, Jeliffe DB (1973). Arm anthropometry in nutricional assesment: nomogram for a rapad calculation of muscle circunference and crosssectional muscle and fa tareas. Am J clin Nutr, 26(9): 912. Gutin B, Litaker M, Islam S, Manos T, Smith C, Treiber F (1996) Body-composition measurement in 9-11-y-old children by dual-energy X- 35 ray absorptiometry, skinfold-thickness measurements, and bioimpedance analysis. Am J Clin Nutr 63: 287 – 292 Jelliffe EEP, Jelliffe DB (1969). The arm circumference as a public health index of protein-calorie malnutrition of early childhood. J Trop Pediatr 15: 17982. Mancillas MSL (2009). Madres Jóvenes en Juárez: Efectos en el estado nutricio de sus hijos en edad preescolar. Tesis Profesional. Licenciatura en Nutrición. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez-Instituto de Ciencias Biomédicas. Padilla MVE (2008). Lactancia exclusiva al pecho en el primer año de vida y crecimiento lineal de niños juarenzes menores de 7 años de edad. Tesis profesional. Universidad Autónoma de ciudad Juárez-Instituto de ciencias Biomédicas. Quetelet, L., 1871, Anthropométrie ou measure des différentes facultés del l’homme. C Muquardt (Original no consultado; citado en European Journal of Clinical Nutrition, 48, 396-375). Rodriguez G, Samper MP, Olivares JL, Ventura P, Moreno LA, et al. (2005) Skinfold measurements at birth: sex and anthropometric influence. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 90: F273–275. Rolland-Cachera MF, Brambilla P, Manzoni P, Akrout M, Sironi S, et al. (1997) Body composition assessed on the basis of arm circumference and triceps skinfold thickness: a new index validated in children by magnetic resonance imaging. Am J Clin Nutr 65: 1709–1713. 36 Ryan AS, Martinez GA, Baumgarner RN, Roche AF, Guo S, Chumlea WC, Kuczmarski RJ (1990). Median skinfold thickness distributions and fatwave patterns in Mexican-American Children from the Hispanic health and nutrition examination survey (HHANES 1982-1984). Am J Clin Nutr 51: 925S-35S Seade MAAC (2007). Evaluación del estado nutricio de menores de 6 años de Ciudad Juarez, Chihuahua y su relación con la inseguridad alimentaría familiar. Tesis Profesional. Instituto de Ciencias Biomédicas – Licenciatura en Nutrición. Siri WE (1956) The gross composition of the body. Adv Biol Med Phys 4: 239– 280. Slaughter MH, Lohman TG, Boileau RA, Horswill CA, Stillman RJ, Van Loan MD, Bemben DA (1988). Skinfold equations for estimation of boy fatness in children and youth. Hum Biol 60: 709.723. Soto RZJ (2007). Relación entre el nivel socioeconómico familiar y la escolaridad de la madre en el estado nutricio de niños menores de 6 años de ciudad Juárez, Chih. Tesis Profesional. Instituto de Ciencias Biomédicas – Licenciatura en Nutrición. Tanner JM (1962). Growth at adolescente. 2nd ed. Oxford, United Kingdom: Blackwell Scientific Publications, 1962. Trowbridge FL, Hiner CD, Robertson AD (1982). Arm muscle indicators and creatinine excretion in children. Am J Clin Nutr, 36:691-696. 37 Velásquez RM, Salazar GR, Vio del R F, Diaz N, Aziani GA (2008). Validación de ecuaciones antropométricas para evaluar la composición corporal en niños preescolares chilenos. Rev. Med Chile 136: 433-441. Villordo CMI (2007). Relación entre la enfermedad respiratoria y la vacunación oportuna con el estado nutricio de niños menores de 6 años de Ciudad Juarez, Chih. Tesis Profesional. Universidad Autónoma de Ciudad Juarez-Instituto de ciencias Biomédicas. Wang Z, Wang Z-M, Heymsfield SB (1999). History of the study of human body composition: A brief review. Am J Hum Biol 11(2): 157-165. Weststrate JA, Deurenberg P (1989). Body composition in children. Am J Clin Nutr 50:1104–15. Wells JCK, Fewtrell MS (2006). Measuring body composition. Arch. Dis. Chile, 91;612-617. 38 Anexos Anexo 1 - Ecuaciones para la determinación de la composición corporal de poblaciones pediátricas a partir de plicometria. Ref. Slaughter al., 1988 Edad et 8-9 años Velásquez et 3-5 años al., 2008 Rodríguez et Neonatos al., 2005 Brook, 1971 y 1-17 años Weststrate y Deurenberg (1989) Brook, 1971 y 1-17 años Weststrate y Deurenberg (1989) Ecuación Observaciones 2 A)% GC = 1.21(triceps+subescapular) – 0.008 (triceps+subescapular) - Para niños (A) y niñas (B) con tricpes+subescapular 1.7 B) % GC = 1.33(triceps+subescapular) – 0.013 (triceps+subescapular)2 – ≤35mm 2.5 A) Agua corporal total (ACT, L) = 2.651 + 0.541(peso) – Hombre (1), mujer (2) 0.094(subescapular + tricipital)-0.159(sexo) A) R2 = 0.86, DE = 0.56, p<0.001 B) R2 = 0.72, DE = 0.72, p<0.001 (suprailliaco+subescapular) / (suprailliaco+subescapular+tricipital+bicipital)*100 (1) δ = 1.690-0.0788 x (Log Σ4 pliegues) Hombre (1), mujer (2) (2) δ = 1.2063-0.0999x (Log Σ4 pliegues) %GC = [562 - 4.2(Edad-2)]/d - [525 - 4.7(Edad-2)] (1) δ = 1.1133 0.0561 Σsuprailliaco+subescapular+tricipital+bicipital) + 1.7(edad x 10-3) (1) δ = 1.1187 0.063 Σsuprailliaco+subescapular+tricipital+bicipital) + 1.9(edad x 10-3) %GC = [562 _ 4.2(Edad-2)]/d _ [525 _ 4.7(Edad-2)] 39 (Log Hombre (1), mujer (2) (Log Anexo 2 39 Anexo 2 Los pasos para realizar una correcta medición de la talla son: 1. Colocar al niño/a en el tallimetro 2. Verificar que la persona esta en posición recta teniendo cuidado que tenga pegados al tallimetro la/los: a) La cabeza b) La espalda c) Los glúteos d) Las pantorrillas e) Los talones 3. Arrodillarse al lado del niño (a), colocarle los pies juntos y planos, al centro y pegados al tallimetro, pedirle a la madre que ayude colocando la mano derecha justo sobre los tobillos del niño (a) y la mano izquierda suavemente pero presionando las rodillas (ver ilustración). 40 Posición Correcta de los Pies 1. Mantener la posición correcta del niño. 2. Indicar al niño que debe mantener la cabeza recta mirando hacia un punto fijo al frente. 3. Colocar la mano izquierda sobre la barbilla (mandíbula) del niño (a) con el fin de que no mueva su cabeza durante la lectura de la talla. Cuide que los hombros y las manos estén rectos y pegados en ambos lados del tallimetro (ver ilustración) 4. Colocar la parte inferior del cartabón con la mano derecha, sobre la cabeza del niño (a), formando ángulo recto con la cinta métrica y sin ejercer presión excesiva para evitar que la persona se agache (ver ilustraciones) 41 5. Procurar tener cuidado que el cartabón no se mueva de la cabeza del niño, procediendo hacer lectura debajo del cartabón. TECNICA DE OBTENCION DEL PERIMETRO DEL BRAZO El brazo cuelga relajado, en posición natural del cuerpo. Se flexiona el codo en un ángulo recto. En esta posición, sobre la superficie lateral del brazo debe marcarse una línea horizontal con lápiz demográfico, a la altura del punto medio de una línea vertical que une el ángulo acromial y la punta del olécranon. Se endereza entonces el codo. Se pasa la cinta horizontalmente alrededor del brazo, a nivel de la marca, en contacto con la piel en toda la circunferencia, pero sin comprimirla (ver ilustración). Cuando se registra la lectura, los ojos del observador deben estar en el mismo nivel de la cinta para evitar errores de lectura. 42 TECNICA DE OBTENCION DEL PERIMETRO CEFALICO. Para la medición, se debe tomar como punto de referencia el borde supra orbitario de los huesos frontales y la protuberancia occipital externa. Se debe colocar la cinta métrica por encima de los bordes supra orbitarios y sobre la prominencia occipital máxima, de modo que se mida en realidad la circunferencia cefálica máxima. La cinta debe de colocarse de modo que la lectura se efectué en la línea media parietal. TECNICAS DE OBTENCION DE PLIEGUES Como primer requisito debe colocarse la aguja de calibrador en cero y deben marcarse los puntos de medicion en los pliegues tricipital y subescapular. El pliegue cutáneo debe ser tomado entre el pulgar y el índice izquierdo del observador. Ambos deben estar separados entre sí lo suficiente como para permitir la inclusión de todo el tejido adiposo subyacente en el pliegue. Se toma el instrumento con la mano derecha, aplicándolo sobre el pliegue a 1 cm de los dedos de la mano izquierda, de tal manera que solamente las caras del calibre y no la de los dedos del observador ejerzan presión sobre el pliegue. Cuando el calibre está en posición correcta, el observador relaja los dedos de su mano derecha para que el instrumento pueda ejercer su máxima presión. La toma del pliegue con los dedos de la mano izquierda debe ser mantenida. La lectura se efectúa sobre el dial hasta el último 43 quinto de mm (0,2 mm) completo. Para lecturas de menos de 20 mm la aguja usualmente se detiene en forma completa en cuanto el calibre ejerce toda su presión. Con pliegues más gruesos (y ocasionalmente más finos) la aguja puede continuar con un lento descenso y es mucho menos fácil obtener una lectura precisa. Sin embargo, con experiencia, el observador puede distinguir dos períodos: uno primero, de movimientos rápidos de la aguja antes de que toda la fuerza del calibre haya sido aplicada, y un segundo período, de descenso lento. La lectura debe hacerse al final del movimiento lento. De acuerdo con el manual de IBP (International Biological Programme), la lectura debe efectuarse 2 segundos después de que toda la fuerza del calibre haya sido ejercida sobre el pliegue. Esta última norma es alternativa con respecto a la anterior. El pliegue cutáneo se toma usualmente en dos regiones: • Tricipital: El brazo debe estar relajado y ligeramente flexionado, con la palma hacia adelante. La medición se toma a nivel de la marca que se efectúa para medir la circunferencia del brazo, en la superficie posterior del músculo tríceps, sobre una línea paralela al brazo, que pasa por el olécranon. El pliegue debe tomarse alrededor de 1 cm por encima del nivel al cual se efectuará la medición (ver ilustración). • Subescapular: El paciente se para con los brazos relajados a los costados. El observador pasa su índice izquierdo a lo largo del borde medial de la escápula hacia el ángulo inferior; el pulgar, entonces, toma el pliegue. Éste es 44 ligeramente oblicuo, por debajo del ángulo inferior de la escápula (ver ilustración). 45