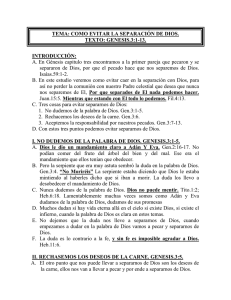

XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, 3/8/2014

Anuncio

XVIII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, 3/8/2014 Isaías 55, 1-3; Salmo 144; Romanos 8, 35.37-39; Mateo 14, 13-21. Tras las parábolas del Reino de Dios, el Evangelio de Mateo vuelve al relato de la marcha de Jesús hacia Jerusalén, marcha que reinicia con una mala noticia, una noticia que al mismo tiempo anuncia el destino de Jesús en Jerusalén: la muerte de san Juan Bautista, no una muerte natural, por enfermedad ni por accidente, sino violenta, le han decapitado por denunciar la injusticia y por el capricho de una reina y la palabra de un tirano. La muerte de Juan el bautista es como la muerte de los niños de Gaza, que sufren la injusticia opresora de un Estado de Israel que les tiraniza, que son gobernados por un grupo político para quiénes lo más importante es su ideología por encima de la vida de sus niños, y ante la indiferencia de los gobernantes mundiales, que temen más las pérdidas económicas y el status mundial que la pérdida de vidas humanas inocentes. Quién dice los niños de Gaza puede decir los pasajeros del avión que sobrevolaba Ucrania, los miles de africanos enfermos de ébola, los que esperan al otro lado de la valla de Ceuta y Melilla, o de las alambradas que separan México de Estados Unidos o el Muro que divide Israel de Palestina. Ante esta muerte, Jesús, como hombre, busca la paz, busca un sitio tranquilo y apartado. Pero no lo encuentra, lo que encuentra es un gentío hambriento, enfermo, necesitado. La muerte del primo y del amigo le hace más sensible a las necesidades de la gente. Cuando vivimos experimentando al ausencia de aquellos a los que necesitamos, de quiénes nos faltan, entonces estamos más predispuestos, si levantamos la mirada de nosotros mismos y miramos enfrente, a ver las necesidades que hay a nuestro alrededor. Unas necesidades que pueden ser paliadas, que deben ser atendidas, pero que en un mundo donde cada uno piensa en lo suyo, por muy bueno que sea cada uno, no lo son. Los apóstoles, los que le siguen, que son parte del mundo, como nosotros, ven la necesidad, pero la ven desde su interés: están en despoblados, tienen hambre, lo mejor es que cada uno se vaya y ellos con Jesús se apañen con lo que tienen. Jesús, ve más, ve la necesidad del otro, y para él es tan importante su hambre, como la de sus seguidores, como la de cada uno de los que forman parte de ese gentío, y da la respuesta: comparte lo que tienes para ti, para los tuyos, con todos. Esto es lo que hace posible el milagro de la multiplicación de los panes y los peces: se capaces de compartir. Desde este relato podemos entender también las lecturas que nos preceden. El compartir es lo que puede saciar el hambre y la sed de todos, por eso, el profeta invita al pueblo a acudir a aquél que puede saciarnos, que no es otro sino Jesús que por amor comparte nuestra condición humana para que nosotros podamos compartir su condición divina, que es lo único que puede saciar nuestros anhelos y deseos. Pablo se pregunta ¿qué puede separarnos del amor de Dios? Ante ese amor de Jesús, esa mirada atenta a nuestras hambres, enfermedades y necesidades, ese deseo de ayudarnos, de compadecernos, de estar con nosotros, ¿qué puede separarnos de Él? Y, terminar aludiendo a la mirada y gesto del Cristo de la Misericordia que hoy tenemos en el altar de nuestra parroquia, y al que alude la respuesta del salmo: “Abres, tú la mano, Señor, y nos sacias de favores”. Lleva la cruz, con ayuda del cirineo, pero nos tiende la mano, la mano abierta, abierta a cada uno de nosotros, a nuestras necesidades y sufrimientos, por ellos lleva la cruz, camino del Calvario. Acudamos a Él e imitémosle en su entrega por los demás.