El valor y la tormenta José Agustín Blanco Redondo Primer Premio

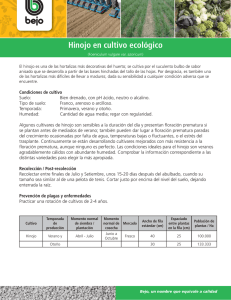

Anuncio

El valor y la tormenta José Agustín Blanco Redondo Primer Premio en el VII Certamen de relato corto “Fundación Villa de Pedraza” 2013, octubre de 2013, “Sucedió así. No habría podido suceder de otro modo” Ray Bradbury La pieza de cerámica era oscura, oscura como esas nubes de pizarra que desde muy temprano se apostaban sobre los tejados. Y gracias a ese cielo ensuciado de nubes bajas que amenazaba con quebrarse, estaba yo aquí, en los adentros del Museo de Segovia, merodeando por entre bifaces, teselas de mosaico, falcatas, esculturas de quijadas agresivas y piezas de orfebrería. El fragmento cerámico – galbo de cuenco, según la impresión de la etiqueta identificativa- pertenecía a un yacimiento ubicado en una cueva del término de Pedraza y estaba datado a principios de la Edad del Bronce, hacia el año 2000 antes de Cristo. Me entretuve contemplándolo, despacio, imaginando la pericia del artífice, del artesano que pergeñó aquel recipiente sin más ayuda que la sensibilidad de sus manos y, quizá, de algún útil de hueso, o de piedra, o de cobre, o de asta de ciervo. Un recipiente que ahora no podía sino intuir a partir de su único testimonio, a partir de aquel humilde pedazo de barro cocido. La superficie bruñida de la pieza pareció entonces destellar con brillos de azabache, y pude sentir cómo mis pupilas se amalgamaban con aquel cintilar súbito, y cómo mi conciencia se velaba de un tupido manto de tinieblas, de un sopor extraño, avasallador, ineludible. ............................................... No tardaría en nevar. Tampoco en hacerse de noche. Hinojo ordenó al perro que apretara el paso del rebaño, pero el silbido le salió flojo, como una corriente de aire desvaída entre el umbral de sus labios. Tenía que practicar más, los chicos del poblado se reirían de él si llegaran a escuchar aquel sonido esmirriado, falto de la contundencia de los silbidos de los hombres. Para ser su primer trabajo a cargo de un rebaño de ovejas, la jornada no se le había dado mal. Los animales habían pastado en la ribera oeste del río Cega, al sur de la confluencia de los arroyos Valdecuadra y de las Vegas, los últimos rodales de hierba que aún permanecían ajenos a la avidez de la escarcha. Pronto regresaría a casa, a ese poblado que se encastraba en un cerro de caliza, al mediodía del 1 engarce del arroyo Vadillo con el río Cega. El río nacía entre un estrépito de cascadas, torrenteras y merodeos de nutrias, casi tres jornadas al sur, en la vertiente septentrional de la Sierra del Guadarrama, y el arroyo Vadillo era alumbrado sin estridencias, con rumores de agua, susurros de fresnos y arrimos de águilas, en la misma sierra, apenas dos jornadas al sureste. Hinojo pensó en su madre, en cómo le recibiría por la noche tras ordeñar al ganado, vamos, hijo, ven a calentarte a la lumbre, tendrás frío, y hambre, y sueño, y él se dejaría abrazar, aunque no demasiado, porque entre las virtudes y las tradiciones de los hombres, de los guerreros de su pueblo, estaba la de no sentir debilidad por los arrumacos y las querencias de las mujeres. Su padre se quedaría en silencio al verle entrar, la mirada espesa, sentado sobre una estera de esparto, masticando tasajo de ciervo, queso curado de oveja o, quizá, entrando en calor con un guiso de cangrejos de río, o con unas truchas del Cega asadas con leña de encina, o con unas gachas de harina de almortas, o de cebada, o de trigo. Y, tal vez, sólo tal vez, al terminar, se le escaparía un gruñido de aprobación ante el buen término de su faena, de su primera responsabilidad como miembro activo de la tribu. Hinojo no tuvo tiempo de pensar nada más. El lobo de los ojos grises, grises como la corteza de los chopos jóvenes, como el limo que dejan las charcas al secarse, se abalanzó sobre el animal más rezagado, una hembra preñada a la que no le quedarían más de tres madrugadas para parir. El lobo de los ojos grises desgarró la garganta de la oveja, alumbrando un estridente caudal de sangre escarlata que salpicó las fauces y el pecho de la bestia, que ahogó, terror entreverado de muerte, el balido último de su víctima. El perro pastor, rayo violento bajo un cielo de tormenta, cerró sus mandíbulas en el corvejón del lobo, provocando que éste se revolviera aullando de dolor. El gris irascible de sus ojos se enfrentó entonces a la mirada valiente del agresor, sólo un instante antes de que sus mandíbulas cercenaran el pescuezo del noble animal. Sangre de oveja, sangre de perro pastor, sus quijadas goteaban sangre y sus ojos grises destilaban poder, todo el poder que la muerte puede otorgar a un depredador del invierno. Hinojo, bajo aquel crepúsculo ensuciado de nubes de pizarra, resguardado tras una gran roca caliza, disparó la primera flecha. El metal aguzado se enterró en el ijar del lobo, de la bestia que ya arrostraba a aquel insignificante vástago de sus mayores enemigos, la manada de seres humanos que se resguardaba al otro lado del río, en su alto cubil de mampostería, adobes y carrizo. La segunda flecha, al hincarse por entre las costillas, interrumpió el salto de la alimaña sobre el cuello del muchacho, propiciando que su cuerpo girara de forma extraña y fuese a caer sobre unas matas de retama. Cuando Hinojo se acercó al animal, bajo el incipiente resplandor de una noche de luna llena, aún pudo vislumbrar en sus ojos 2 limosos un leve destello, quizá la última huella de un instinto que se sabía acabado y que aún pugnaba por abismarse en los entresijos más salvajes de la Sierra de Guadarrama. El regreso al poblado se demoró por culpa del cansancio y por esa angustia que abrasa el paladar y la garganta cuando el miedo se encabrita en las entrañas. Hinojo sabía que, por la mañana, los buitres negros marcarían en el cielo los círculos precisos para ubicar el cadáver y por eso lo había desollado para conservar su piel, quizá como trofeo, tal vez como una advertencia para que el orgullo no se le aposentara en la conciencia. La humildad, el saberse mortal y asumir que su destino se encontraba en manos de los dioses, era la manera más eficaz de mantenerse vivo. Cruzaron el río Cega por un vado sombreado de álamos para toparse con el paraje de Las Torcas. Torcieron hacia el norte al llegar a las vertientes del cerro Morro Pelado, bordearon la ladera este del cerro de Hoya Espesa, continuaron hacia el naciente, hasta el paraje de El Culebral y, ya sobre los cañones calizos del arroyo Vadillo, bajo la luz anémica de una luna que despertaba, como pálidas y fantasmagóricas criaturas susurrantes, las siluetas agitadas por el viento de los fresnos, las mimbreras y los álamos, allá abajo, al fondo de los cantiles que escoltaban el cauce, pudo al fin vislumbrar el poblado, su poblado, encaramado a un cerro espesado en roca de cal. El pellejo del lobo se curtió con corteza de roble y pasó a caldear el suelo de tierra apisonada de la cabaña de su familia. Nadie en el poblado se atrevería ya a reírse de sus silbidos castrados, ni de su escasa estatura, ni de la estrechez de su pecho, ni de su limitada pericia ordeñando ovejas. Aquella noche, como todas las noches de luna llena del resto de su vida, junto a la cueva del cerro de Las Cuestas, al sur del casamiento del Cega con el Vadillo, bajo las ramas de la gran sabina sagrada, del árbol centenario que protegía los destinos del poblado, y en agradecimiento a los dioses de la Tierra, y de los Ríos, y del Inframundo, y de las Tormentas, y del Firmamento, Hinojo quemó unas hojas de enebro, de roble albar, de piorno y de brezo, aspirando con fruición el humo desprendido. Lo hizo en el interior de un cuenco oscuro que introdujo como ofrenda a los dioses en los adentros de aquella cueva casi inaccesible, quizá en el mismo cuenco de cerámica bruñida que ahora, transmutado en un humilde fragmento de barro cocido y tras este velo espeso de tinieblas, tras este sopor extraño e ineludible que ha trasminado mi conciencia durante sabe Dios cuánto tiempo, reposa frente a mí, en la vitrina de un museo, bajo un cielo de nubes de pizarra, bajo un cielo de tormenta que se aplasta desde muy temprano contra los tejados de la ciudad. Sí, creo que no tardará en nevar. 3