Le dejé, entre el montoncito de pasto y el recipiente cargado con

Anuncio

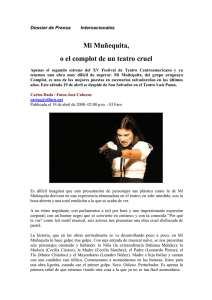

Seis de enero Le dejé, entre el montoncito de pasto y el tupper con agua, una muñeca gordita de cabellos oscuros, las conocidas -rubias y flacas- nunca me parecieron adecuadas para la infancia « ¡Mirá lo que te trajeron los reyes! », le dijimos mamá y yo a mi hija. Con una sonrisa dormida fue corriendo a buscar un cepillo al baño y aquel seis de enero, mientras tomó el desayuno, no dejó de peinar los rulos azabaches. Un paso arrastrado se escuchó desde el living «¡Pongan a calentar el agua a la bisa, ya se levantó!», gritó Male sin apartar la vista de los ojos verdosos de su nuevo juguete. La mirada de mi abuela no parecía del todo perdida esa mañana, le pedí que se siente y tomé prestado el cepillo para emprolijar con éste el rebelde y abultado pelo canoso en el que esparcí, antes de colocarle la vincha, algunas gotitas de colonia. Como siempre, se quejó porque el elástico le apretaba en las sienes. «Mami, ¿querés galletitas o pan?», le preguntó mi madre al tiempo que colocaba la taza en la cabecera de la mesa. Le respondió en malos modos que esas no eran horas de desayunar, que ya debía almorzar. Cuando apartó brusca y débil el café, compartimos las tres un único gesto de pena, bronca y cansancio al darnos cuenta de que el Alzheimer no la despertaba en su mejor día. Male siempre sabía cómo convencer a su bisa, le remojó una figazza y le afirmó que estaba tan rica que hasta Celeste (la muñeca recién bautizada) quería probarla. «Qué linda muñequita», observó mi abuela; llevándome con esas tres palabras - junto a los dulzores de la leche y del agua de colonia- al pasado, sin pedir permiso. Sentí el frió del piso de cemento en los pies, como si apenas me hubiese sucedido ayer. Y oí la voz de ella que gritaba « ¡No camines descalza, te llevo las chinelas!» Mis zapatos estaban fuera, esperando por el regalo de reyes. Era el primer seis de enero que pasaba allí, mamá me había dejado unos cuantos días en las vacaciones para que disfrutara del aire rural y de la compañía de la abuela. Yo estaba apurada por salir al patio, pero no me dejó. Antes debía vestirme. Me subió sobre la precaria mesa que tambaleó bastante -no me dio miedo-, de una vez retiró el camisón y enseguida me puso un vestido fresco recién lavado y perfumado, arriba colocó un saquito tejido en una lana que picaba bastante, aunque prefería no decírselo a ella. Me bajó de la mesa diciendo «Listo, princesa. Vaya a ver lo de los reyes» Unas huellas redondas, como de camello, iban desde la entrada del inmenso patio hasta el costado izquierdo de la pared sin revocar. Y allí donde terminaban las pisadas negras, se veía un paquetito hecho en papel madera, muy distinto a las cajas multicolores o a los envoltorios brillosos que me dejaban en casa o en la casa de mi abuela paterna que vivía en la capital. Rompí el bulto sin tanto entusiasmo y miré el regalo con bastante menos aún. Tenía poco pelo y muy corto, los ojos eran dos bolitas negras sobre una cara de goma blancuzca, y la cubría una batita amarilla de algodón «¡Qué linda muñequita!», quiso convencerme mi abuela. No respondí. Durante el desayuno la muñeca quedó apoyada boca abajo y sola sobre la cama, ni la toqué. Tomé la leche, callada. Con su enorme pava de aluminio, en la que siempre me cocinaba un maravilloso arroz con leche, mi abuela se cebó unos mates tristes. Tampoco habló. A la mañana siguiente me vinieron a buscar. Conversaban tranquilas bajo el sauce mientras yo juntaba caracoles entre las plantas. No me vieron tras la enredadera de campanitas cuando mamá la consoló «No te pongas así. Ella está mal acostumbrada. Como nunca le faltó nada, no sabe agradecer, ni el valor de las cosas. La muñeca que le compraste es hermosa». Así supe la verdad de los reyes magos, de los abuelos que aman a sus nietos, del sabor agrio de la culpa y del mal del dinero. Un grito imprevisto de Male me echó del pasado. La bisa le había sacado la muñeca queriendo jugar; algunas veces ella se creía una niña e incluso se imaginaba en el campo. Busqué la muñequita de pelo corto que hace años estaba dentro de una valija, sobre el mueble alto. Era más linda de lo que recordaba. «Esto te trajeron los reyes a vos, abu» Agradeció con un enorme abrazo y con una sonrisa inocente que me hicieron sentir menos culpable por aquella vieja ingratitud. El desayuno se enfriaba, las cuatro jugábamos tranquilas a las muñecas. Reíamos. 2 - 3