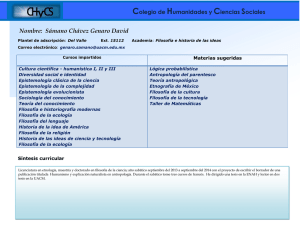

Epistemología social y política del conocimiento

Anuncio