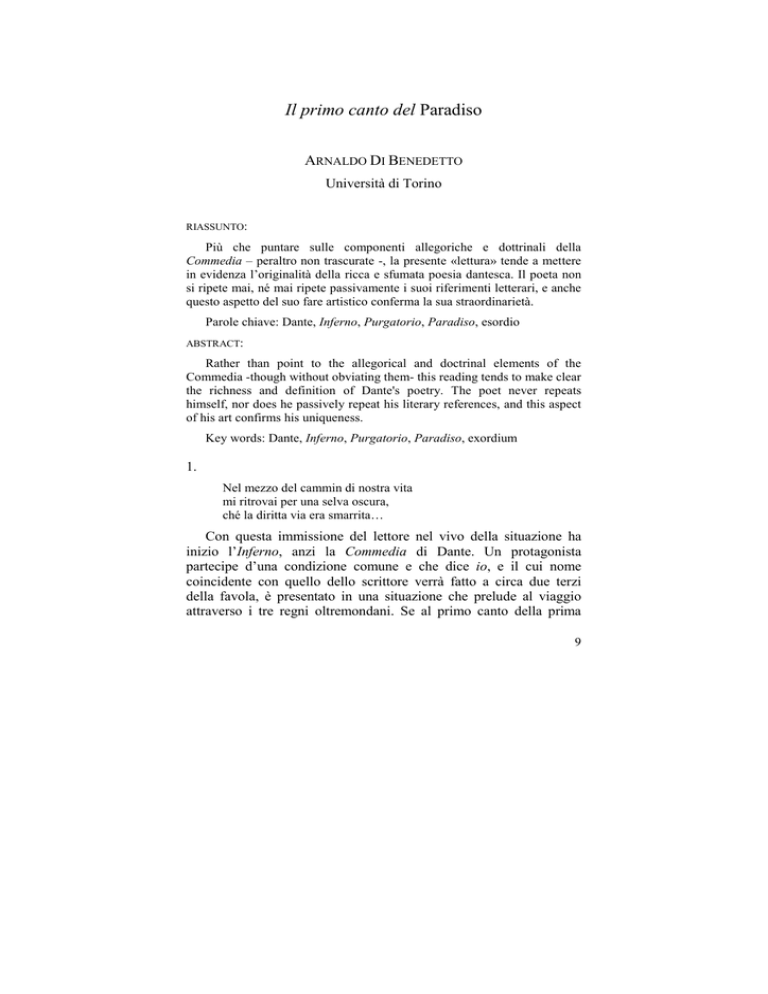

Il primo canto del Paradiso

Anuncio

Il primo canto del Paradiso ARNALDO DI BENEDETTO Università di Torino RIASSUNTO: Più che puntare sulle componenti allegoriche e dottrinali della Commedia – peraltro non trascurate -, la presente «lettura» tende a mettere in evidenza l’originalità della ricca e sfumata poesia dantesca. Il poeta non si ripete mai, né mai ripete passivamente i suoi riferimenti letterari, e anche questo aspetto del suo fare artistico conferma la sua straordinarietà. Parole chiave: Dante, Inferno, Purgatorio, Paradiso, esordio ABSTRACT: Rather than point to the allegorical and doctrinal elements of the Commedia -though without obviating them- this reading tends to make clear the richness and definition of Dante's poetry. The poet never repeats himself, nor does he passively repeat his literary references, and this aspect of his art confirms his uniqueness. Key words: Dante, Inferno, Purgatorio, Paradiso, exordium 1. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, ché la diritta via era smarrita… Con questa immissione del lettore nel vivo della situazione ha inizio l’Inferno, anzi la Commedia di Dante. Un protagonista partecipe d’una condizione comune e che dice io, e il cui nome coincidente con quello dello scrittore verrà fatto a circa due terzi della favola, è presentato in una situazione che prelude al viaggio attraverso i tre regni oltremondani. Se al primo canto della prima 9 Tenzone nº 7 2006 cantica occorre attribuire il valore di proemio generale del poema, va detto che esso è svolto per intero in modi narrativi, contiene cioè la motivazione narrativa dell’azione successiva. In esso si spiega, in termini appunto diegetici, il perché del viaggio del personaggio Dante nell’aldilà: il suo rischio di perdizione definitiva, da cui dovrà riscattarsi. Si illustra inoltre, sommariamente, lo stato di corruzione in cui versa l’umanità, e l’Italia in particolare, profetizzando per bocca del personaggio Virgilio la venuta del veltro salvatore. In séguito, Dante sarà per di più investito d’una missione. Tralascio in questa sede i sovrasensi allegorici. Siamo, com’è evidente, lontani dagli esordi o prologi epici, vòlti ad anticipare un abstract, per dirla scherzosamente nell’odierno gergo accademico, della favola dell’opera o di una sua parte rilevante (la propositio del poema), e a catturare l’interesse del lettore, disponendolo in un atteggiamento di rispettosa attesa, mediante l’invocatio a un essere ultraterreno dal quale il poeta attende ispirazione e aiuto - o che addirittura dovrà cantare direttamente, essendo il poeta null’altro che il suo scriba o portavoce, immeritevole di designazione diretta: Canta, o dea, l’ira d’Achille Pelide, rovinosa, che infiniti dolori inflisse agli Achei, gettò in preda all’Ade molte vite gagliarde d’eroi, ne fece il bottino dei cani, di tutti gli uccelli - consiglio di Zeus si compiva da quando prima si divisero contendendo l’Atride signore d’eroi e Achille glorioso. [Traduz. di R. Calzecchi Onesti]. Dall’esordio dell’Iliade, così assoluto, passiamo a quello dell’Odissea: Narrami, o Musa, dell’eroe multiforme, che tanto vagò, dopo che distrusse la rocca sacra di Troia: di molti uomini vide le città e conobbe i pensieri, molti dolori patì sul mare nell’animo suo, per acquistare a sé la vita e il ritorno ai compagni. Ma i compagni 10 Arnaldo DI BENEDETTO Il primo canto del Paradiso neanche così li salvò, pur volendo: con la loro empietà si perdettero, stolti, che mangiarono i buoi del Sole Iperione: ad essi egli tolse il dì del ritorno. Racconta qualcosa anche a noi, o dea figlia di Zeus. [Traduz. di G. Aurelio Privitera]. Qui la persona del poeta si fa espressamente visibile: , a me riferisca la musa (v. 1), si legge nell’originale. Pochi versi oltre (v. 10), la dea è invitata a raccontare e ì , a noi, cioè al poeta e ai suoi uditori: l’indicazione del tramite è confermata. È all’incirca il tipo di esordio ricalcato dall’ellenizzante Trissino nell’Italia liberata da’ Gotti: Divino Apollo e voi celesti muse, ch'avete in guardia i gloriosi fatti e i bei pensier de le terrene menti, piacciavi di cantar per la mia lingua, come quel giusto, ch’ordinò le leggi, tolse all’Italia il grave et aspro giogo de li empi Gotti… Nell’Eneide, invece, il poeta si presenta direttamente come l’artefice dell’opera: lui «canta» le imprese di Enea, e la musa è invocata perché gli fornisca il materiale, lo illumini sulle causae degli avvenimenti: Arma virumque cano, Troae qui primus ab oris Italiam fato profugus Lavinaque venit litora… Canto le armi e l’uomo che per primo dalle terre di Troia raggiunse esule l’Italia per volere del fato e le sponde lavinie, molto per forza di dèi travagliato in terra e in mare, e per la memore ira della crudele Giunone, e molto avendo sofferto in guerra, pur di fondare la città, e introdurre nel Lazio i Penati, di dove la stirpe latina, e i padri albani e le mura dell'alta Roma. O Musa, dimmi le cause: per quali offese al suo nume, di cosa dolendosi, la regina degli dei costrinse un uomo insigne per pietà a 11 Tenzone nº 7 2006 trascorrere tante sventure, ad imbattersi in tanti travagli?… [Traduz. di L. Canali]. Virgilio fece scuola in Lucano («Bella per Emathios plus quam civilia campos, / iusque datum sceleri canimus…») e tra i poeti del nostro maturo e tardo Rinascimento: Ariosto («Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, / le cortesie, l'audaci imprese io canto…»), che però omette l’invocazione alla musa o alle muse; Tasso («Canto l’arme pietose e ‘l capitano / che ‘l gran sepolcro liberò di Cristo…»), più aderente al dettato di Virgilio. Tasso sintetizza nella prima ottava la materia della Liberata, moderno «poema eroico» ovvero epico, e nella seconda ripristina l'invocazione alla «Musa»: una musa però ricondotta entro l'ortodossia cristiana (siamo negli anni della Controriforma e degli scrupoli ad essa legati), e usualmente identificata in Urania, intesa come celeste intelligenza, o addirittura nella Vergine: O Musa, tu che di caduchi allori non circondi la fronte in Elicona, ma su nel cielo infra i beati cori hai di stelle immortali aurea corona, tu spira al petto mio celesti ardori… Come scriveva Quintiliano a proposito dei prologhi dei poemi omerici, modelli ai poeti successivi, «con l’invocazione delle divinità che si credeva avessero potere sui poeti [Omero] si rende benevolo l’ascoltatore; con la presentazione della grandiosità dei fatti ne fissa l’interesse; e con la breve esposizione della trama lo rende ben disposto a seguirlo» (X, i, 48). «Rendere l’ascoltatore benevolo e attento e docile» (benivolum et attentum et docilem reddere […] auditorem): tale la funzione del prologo secondo le parole di Dante stesso nella lettera di dedica della terza cantica a Cangrande (posto che sia sua),1 con richiamo alla Nova rethorica (sic), cioè al De inventione di Cicerone (I, 20). 12 Arnaldo DI BENEDETTO Il primo canto del Paradiso Nel secondo canto dell’Inferno, preludio non più generale, come il primo, ma circoscritto alla cantica, dopo un breve avvio narrativo (vv. 1-6), Dante finalmente si rifà ai modi epici consueti nell’antica letteratura (vv. 7-9), ad essi quindi collegando la propria comedìa, genere narrativo, come allora si riteneva: O muse, o alto ingegno, or m’aiutate… L’invocazione alle muse era, secondo E. R. Curtius, un elemento non ovvio nella cultura medievale, pur se non impraticato; lo studioso tedesco vi vedeva un aspetto della libertà mentale di Dante: «Il dubbio meschino: “sarà consentito a un poeta cristiano fare appello alle muse?”, non può neanche sfiorarlo», scriveva nel suo libro più celebre. È anche ovvio che per il poeta fiorentino parole come muse, Apollo, o Minerva, detenevano un valore simbolico e nel contempo rinviavano a illustri e per lui esemplari convenzioni letterarie. Alle muse Dante associa l’ingegno, anzi l’alto ingegno, poi menzionato anche all’inizio del Purgatorio, ossia l’animus ispiratore del canto menzionato da Ovidio ad apertura delle Metamorfosi o la mens congesta del De raptu Proserpinae (I, v. 4) di Claudiano, e la mente, qui da intendere, avvertono i commentatori, come ‘memoria’: o mente che scrivesti ciò ch’io vidi… Ancor più conforme ai dettami dell’epica antica è l’apertura della seconda cantica: alla propositio, che occupa i primi sei versi ed espone il suo argomento, e dove torna la menzione dell'ingegno, segue l’invocazione alle muse, che occupa altri sei versi, e ha quindi una maggiore ampiezza dell’invocatio del secondo canto dell’Inferno: Per correr migliori acque alza le vele omai la navicella del mio ingegno, che lascia dietro a sé mar sì crudele; e canterò di quel secondo regno dove l’umano spirito si purga e di salire al ciel diventa degno. 13 Tenzone nº 7 2006 Ma qui la morta poesì resurga, o sante Muse, poi che vostro sono; e qui Calliopè alquanto surga, seguitando il mio canto con quel suono di cui le Piche misere sentiro lo colpo tal, che disperar perdono. Dante non si ripete, e un’impostazione in parte diversa caratterizza l’esordio del Paradiso. Rispetto ai tre versi (vv. 7-9) del secondo canto dell’Inferno, e ai dodici versi del prologus del Purgatorio, abbiamo nella terza cantica un ulteriore ampliamento. Il prologo al Paradiso si distende per ben trentasei versi; è Dante stesso, nella lettera a Cangrande, a indicarne per primo la consistenza e i confini. La tertia cantica que «Paradisus» dicitur si divide essenzialmente, avverte, in duas partes: il prologus, e la pars executiva. Quest’ultima inizia con le parole: «Surgit mortalibus per diversas fauces», versione d’autore del verso 37: «Sorge ai mortali per diverse foci». Divisione in parti assai diseguali, e dove la seconda comprende la quasi totalità della cantica. Il poeta procede poi, nella stessa lettera, all'indicazione di altre distinzioni, interne al prologo: esso è a sua volta divisibile in partes duas: nella prima si anticipa, secondo l’uso, quid dicendum sit, cioè l’argomento; la seconda incipit ibi: «O bone Apollo, ad ultimun laborem», comprende cioè l'invocatio (vv. 13-35): O buono Appollo, a l'ultimo lavoro fammi del tuo valor sì fatto vaso… Comedìa o poema sacro, l’opera di Dante ambisce a èsiti epici, come dichiara anche l’invocazione del primo canto del Purgatorio a Calliope, musa della poesia epica già invocata da Virgilio nel nono libro dell'Eneide. Il richiamo a Enea, nel secondo canto dell’Inferno, vale anche come significativo riferimento a un'esemplarità letteraria, non smentita nel corso del racconto e confermata dal tessuto linguistico stesso. Come si è osservato, proprio il poema virgiliano offrì, con l’episodio della discesa del protagonista all’Averno, il 14 Arnaldo DI BENEDETTO Il primo canto del Paradiso modello più prossimo alla Commedia dantesca. I dannati del suo Inferno, gli asceti espianti del suo Purgatorio e i beati del suo Paradiso sono individuati come non accade nelle figurazioni letterarie e pittoriche medievali dell'aldilà, e come accade invece per le ombre del sesto libro dell'Eneide. Individuati, in Dante, al punto che il tratto prevalente di alcuni di loro addirittura non coincide con la condizione morale di cui sono exempla: di Brunetto Latini resta l'immagine del maestro e della gratitudine serbatagli da Dante, ben più che quella del sodomita; di Ulisse, quella del magnanimo audace fino all'eccesso, più che quella del consigliere fraudolento; di Casella vale la perizia dell'artista. E lo stesso protagonista, il viator dell'aldilà, non è unilateralmente riducibile a un esemplare e generico Ognuno: egli è anzitutto Dante, con la sua storia personale e il suo individuale destino. Ma non solo il nuovo esordio è più lungo dei due precedenti; in esso non si invocano più unicamente le muse, come in quelli dell'Inferno e del Purgatorio, ma anche Apollo stesso, dio della poesia (se ne ricorderà, come s'è visto, Trissino), secondo la convenzione accolta anche dal cristiano ma letteratissimo Dante non credo che, come voleva già Guido Mazzoni, in quanto Apollosole, il dio stia qui come figura o altro nome del vero Dio, pur riconoscendo che nella Commedia Dio è chiamato, senza reticenze, anche con nomi pagani (Giove, Eliòs). L'Ottimo Commento suppose a sua volta che Appollo significasse qui la sapienza; ma non sottovaluterei il compiacimento dantesco di rievocare le favole antiche ammirate nei poeti latini. E a rincalzo, nel canto successivo, si afferma: Minerva spira, e conducemi Appollo, e nove Muse mi dimostran l’Orse. L’invocazione ad Apollo non era frequente negli esordi dell'epica antica: si possono ricordare le Argonautiche d'Apollonio Rodio, dove il richiamo al dio ha una particolare motivazione; e, con piena pertinenza al presente discorso, l’Achilleis di Stazio, nota a Dante, 15 Tenzone nº 7 2006 che ne riecheggia un luogo in questo stesso canto (v. 29), e ammirata nel Medioevo, nella quale, come in Dante e in Trissino, si invocano la diva, cioè la musa, e Febo. A buon conto, comedìa in quanto scritto in volgare e a lieto fine, il poema dantesco aspira in realtà a confrontarsi con le ammirate tragedìe degli antichi. 2. I primi versi del Paradiso propongono, o meglio impongono un vertiginoso sguardo intellettuale su un universo pre-galileiano, tomisticamente concepito come un tutto penetrato della presenza divina e provvidenzialmente ordinato: La gloria di colui che tutto move per l'universo penetra, e risplende in una parte più e meno altrove. È un’affermazione impersonale, «apodittica» (U. Dotti), risonante - ricorda la stessa lettera a Cangrande - di armonici sia biblici sia della grande poesia pagana (Lucano), e avvertita come verità assoluta. È una constatazione, e insieme una celebrazione, poi ripresa e illustrata da Beatrice nello stesso canto, e variamente ripetuta e approfondita nella cantica; e che, collegandosi anche verbalmente al finale del poema («l’amor che move il sole e l’altre stelle»), rinchiude, come è stato detto (G. Reggio), «circolarmente il Paradiso nel nome di Dio», designato per via di perifrasi. Né è questo l'unico punto di richiamo tra i due canti: basti qui indicare come nel XXXIII finalmente si plachi (o raggiunga il suo culmine, per poi placarsi, a seconda delle interpretazioni) il disire nominato nella terza terzina del primo canto, in quell'Empireo menzionato già nel quarto verso (il «ciel che più de la sua luce prende»): E io ch’al fine di tutt’i disii appropinquava, sì com'io dovea, l’ardor del desiderio in me finii.2 Nella prima terzina del Paradiso non compare traccia dell'io del poeta; non così nei primissimi versi delle altre due cantiche: «Nel 16 Arnaldo DI BENEDETTO Il primo canto del Paradiso mezzo del cammin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura…»; «Per correr migliori acque alza le vele / omai la navicella del mio ingegno…» Il pronome io fa la sua apparizione nella seconda terzina: Nel ciel che più de la sua luce prende / fu’ io… Appunto l'esperienza d'eccezione compiuta dal personaggio motiva l'uso di io nel poema. La giustificazione addotta nel Convivio (I, 2) vale anche per la Commedia. Due cagioni, vi si legge, soprattutto rendono plausibile il parlare di sé: l'esigenza di difendersi, anche preventivamente, e qui l'esempio principe era fornito da Boezio; e l'utilità che può seguirne ad altri «per via di dottrina», come si vede nelle Confessioni di Agostino. Né l'una né l'altra ragione mancano al racconto del viaggio oltremondano di Dante. «Io non Enëa, io non Paulo sono…»; ma è evidente che il protagonista della Commedia si propone, a dispetto di quella protesta, appunto come un nuovo Enea e soprattutto un nuovo Paolo: «di Silvïo il parente» e il «Vas d'elezïone» poterono accedere all'aldilà in virtù delle altissime missioni di cui erano investiti: porre le condizioni alla fondazione dell'«alma Roma», e trarre conferma e sostegno a quella fede senza la quale è impossibile la salvezza eterna. La missione di Dante rientra in quest'ultimo àmbito, ma contiene in più un forte messaggio di attuale e urgente profezia politica, riguardante il bene mondano e non solo quello ultraterreno, ad esso intrecciato. Un accenno alla degradazione della società terrena è presente anche in questo canto, là dove nel prologo si stigmatizzano le umane voglie ormai distolte dall'aspirazione alla gloria. Come un nuovo Enea si pone Dante nello stesso Paradiso, nell'episodio chiave del poema, allorché Cacciaguida accorre a lui e festosamente lo accoglie (XV, vv. 25-27): Sì pïa l'ombra d'Anchise si porse, se fede merta nostra maggior musa, quando in Eliso del figlio s'accorse. 17 Tenzone nº 7 2006 E Paolo, archetipo del misticismo cristiano, il quale narra d'essere stato rapito al «terzo cielo», è persino riecheggiato all'inizio del Paradiso (I, vv. 73-75): S’i’ era sol di me quel che creasti novellamente, amor che ‘l ciel governi, tu ‘l sai, che col tuo lume mi levasti («sive in corpore nescio, sive extra corpus nescio, Deus scit», II Cor., XII, 2 e 3). Forse un'allusione paolina conviene cogliere inoltre nella metafora del vaso («fammi del tuo valor sì fatto vaso») del medesimo canto; certo anzitutto paolina è anche la caratteristica e ritornante sottolineatura dell'ineffabilità dell'esperienza paradisiaca, dell'«impotenza della forma», come chiosava De Sanctis, che «produce un sublime negativo». «Raptus est in Paradisum, et audivit arcana verba», scriveva l'apostolo, «quae non licet homini loqui» (ivi, XII, 4); e Dante: Nel ciel che più de la sua luce prende fu’ io, e vidi cose che ridire né sa né può chi di là sù discende; perché appressando sé al suo disire, nostro intelletto si profonda tanto, che dietro la memoria non può ire. È notevole il commento dell’epistola a Cangrande: E dopo aver detto con la sua perifrasi d’essere stato in quel luogo di Paradiso, [Dante] prosegue dicendo d'aver visto alcune cose che non può ridire chi discende. E adduce la ragione dicendo «che l'intelletto si profonda tanto» nello stesso «suo disire», che è Dio, «che la memoria dietro non può ire». E per capire ciò è da sapere che l'intelletto umano in questa vita, per la connaturalità e affinità che ha alla sostanza intellettuale separata, quando s'eleva, s'eleva tanto, che dopo il ritorno manca la memoria per aver trasceso la facoltà umana. E questo ci è comunicato per l'Apostolo che parla ai Corinzi, quando dice: «So un uomo, non so se col corpo o senza corpo, lo sa Iddio, rapito fino al terzo cielo, e vide gli arcani di Dio, che non è lecito 18 Arnaldo DI BENEDETTO Il primo canto del Paradiso all'uomo di riferire» [Et hoc insinuatur nobis per Apostolum ad Corinthios loquentem, ubi dicit: «Scio hominem, sive in corpore sive extra corpus nescio, Deus scit, raptum usque ad tertium celum, et vidit arcana Dei, que non licet homini loqui»]. [Trad. A. Del Monte]. Lo stesso Dante cita qui l’apostolo Paolo, con qualche libertà: vidit arcana Dei, in particolare, è certo più aderente al racconto della Commedia di audivit arcana verba. A rincalzo, il poeta aggiunge riferimenti a Matteo, Ezechiele, Riccardo di San Vittore, Bernardo e Agostino. Una traccia imperfetta della realtà conosciuta è quella che il poeta può offrire al suo lettore. Proprio l’altezza inconcepibile della materia della terza cantica e l’esigenza di un’inconsueta forza espressiva, la quale tradisca il meno possibile quell’inesprimibile materia, giustificano l'altisonanza dell'esordio. Il rischio per Dante di cadere nella presunzione, o piuttosto, con termine forse più proprio al linguaggio dottrinale del suo tempo, nella superbia (in quanto amor proprie excellentie, per dirla con parole di Tommaso) è impellente; di qui l’ammonimento implicito alla rievocazione del mito ovidiano di Marsia: brutale punizione di un musico troppo superbo della propria perizia, come superbe erano state le Pieridi trasformate in gazze e ricordate nel proemio del Purgatorio, le quali avevano osato cimentarsi con le nove muse con un canto per di più blasfemo, un’esaltazione della rivolta dei Giganti - come racconta Ovidio nelle Metamorfosi e nei Fasti. La «coscienza di un’impresa totalmente nuova e senza pari», di una «novità assoluta» (J. Risset), è subito viva ed evidente, e dichiarata: «L’acqua ch’io prendo già mai non si corse», si legge nel secondo canto della terza cantica, con ritorno del caratteristico, come lo chiamava Contini, «topos del nuovo». Il poeta non esita a mettere in guardia, all'inizio di quel canto, i lettori dal proseguire con leggerezza una lettura troppo ardua e inconsueta; come scriveva Ezra Pound, essi sono «avviati e messi in guardia insieme». Esortazione, che ha fatto la delizia degli interpreti esoteristi di Dante - e forse leggibile come un invito, più che ad abbandonare la lettura, a proseguirla con maggiore impegno. 19 Tenzone nº 7 2006 3. Col v. 37 riprende il racconto, già interrotto col finire della seconda cantica; e - seguendo la Chiavacci Leonardi - si distende in tre momenti: l'ampia indicazione temporale; la presentazione della situazione iniziale e suo sviluppo; i dubbi di Dante e gli schiarimenti di Beatrice che collocano l'azione entro un quadro universale. Il narratore ricorda, una volta di più, il tempo propizio, la «dolce stagione» del primo canto dell'Inferno, quella dell’equinozio di primavera, tempo naturale e simbolico di rinnovamento, tanto più avvalorato dal suo essere tempo pasquale: Surge ai mortali per diverse foci la lucerna del mondo; ma da quella che quattro cerchi giugne con tre croci, con miglior corso e con migliore stella esce congiunta, e la mondana cera più a suo modo tempera e suggella. Anche le tre croci, ora aggiunge, formate dall'orizzonte che s’interseca con l’Equatore, il Coluro e l’Eclittica nel punto dove sorge il sole, alludono al carattere propiziatorio della stagione: la croce commemora una morte che preluse a una rinascita. E i cerchi simboleggiano forse l’eternità.3 Con la stagione, l’ora: ci viene ricordato che è mezzogiorno, come già era stato puntualizzato alla fine del Purgatorio. La valenza simbolica dell’ora meridiana in Dante, come dell'alba, della sera e della notte, non richiede lunghi indugi dimostrativi; e qui si può solo accennare come esse siano, per dir così, simboli archetipici, presenti cioè non solo nella cultura cristiana. Nel primo canto dell’Inferno è presentato il personaggio Dante che, dopo aver errato nella notte per la selva, vede il sorgere del sole: segno d’una speranza e d'una promessa che non verranno tradite; il viaggio nel regno infernale inizia però sul far della notte (Inf., II, vv. 1-6). Il mezzo giro in direzione della destra, nel quale consiste l’itinerario ascendente del viator nel Purgatorio, è iniziato all’alba della domenica di Pasqua: in quell’ora si è compiuta la sua seconda nascita, nel passaggio 20 Arnaldo DI BENEDETTO Il primo canto del Paradiso dall’Inferno al Purgatorio; all'alba del mercoledì successivo egli è penetrato nel Paradiso terrestre; e a mezzogiorno avviene il suo distacco da esso e l'ingresso nel Paradiso. Il mezzogiorno, si legge nel Convivio (IV, 23), è «lo colmo dello die»; era quasi «l’ora sesta quando [Cristo] morio»: «la sesta ora, cioè lo mezzo die, è la più nobile di tutto lo die e la più virtuosa». La metamorfosi di Dante, la sua théosis o deificatio, il suo trasumanare (Tommaso parlava di deiformitas;4 Bonaventura, nell’Itinerarium, di transformare in Christum), che è una morte e una rinascita, si compie nell’ora della morte redentrince di Cristo – anch’essa una morte/rinascita. Ancora una volta la redenzione del personaggio (Dante e Ognuno) è messa in relazione con la vicenda del sacrificio di Cristo, a cui già alludeva la posizione del Purgatorio, posto da Dante agli antipodi di Gerusalemme, anzi del Calvario. Simboli a parte, è questa l’ultima indicazione temporale intessuta alla situazione stessa del viaggio dantesco. Il Paradiso, come l’Inferno, è un luogo senza tempo; i richiami temporali avvengono, nella prima cantica (a parte i due canti proemiali), come richiami esterni al luogo e alla situazione del racconto. Non così nel Purgatorio, concepito da Dante come luogo di terrestre idealità, dove lo scorrere del tempo ha una viva presenza e incidenza nello svolgimento dell'azione. Il Purgatorio è sede di transito, non di collocazione definitiva; è il luogo della partecipazione attiva, della volontà orientata, della speranza e dell’attesa: in esso le anime, dice Virgilio a Dante, «speran di venire, / quando che sia, alle beate genti» (Inf., I, vv. 119-20). Per motivi diversi, né all'Inferno né in Paradiso si spera più. La loro dimensione è fuori del tempo; non così quella del Purgatorio, le cui pene sono temporali: «ignis purgatorius est […] temporalis quantum ad effectum purgationis», spiega Tommaso nella Summa theologica (Appendix, Articuli duo, 2), e lo stesso Dante parla di «temporal foco», opposto a quello etterno dell'Inferno (Purg., XXVII, v. 127; nonché Inf., I, v. 114, e III, vv. 2, 8, 29, 87). 21 Tenzone nº 7 2006 4. E ancora nel Purgatorio, o meglio sull’estrema propaggine della montagna, nel Paradiso terrestre, si trovano i due personaggi protagonisti del primo canto del Paradiso. Ma non solo è omesso, alla ripresa della narrazione, ogni spunto paesaggistico; ora non si menzionano più altre presenze in forma umana: è scomparsa Matelda, nulla si sa di Stazio, già avviato con Dante, nell'ora meridiana, alla riva dell’Eunoè per l’ultimo rito purificatore e rigeneratore (Purg., XXXIII, vv. 134-35). Rispetto alla cantica precedente - e agli stessi canti del Paradiso terrestre, che pure costituiscono un lontano preludio al terzo regno -, il mutamento dell’ambiente descritto è radicale, e Dante e Beatrice sono soli. Quando l’azione inizia, lo sguardo di Beatrice è già rivolto verso l’alto, al sole; Dante guarda prima a lei e poi anch’egli, d’istinto, al sole. L’idillico paesaggio del Paradiso terrestre, in cui chi abbia letto gli ultimi canti del Purgatorio li sa immersi, è già escluso dalla vista dei due personaggi, e dal racconto. Con la sua nuova guida, il viator, il pellegrino dell’aldilà (il termine compare proprio in un paragone del I del Paradiso)5 può compiere il trapasso da un mondo all’altro, da una condizione all'altra, e innalzarsi alla sfera del fuoco e attraversarla. La narrazione procede per due fasi: prima Beatrice e poi anche Dante fissano il sole dal Paradiso terrestre; successivamente Dante torna a guardare l'immagine della donna, specchio di trascendenza, e ha inizio allora il suo rapimento mistico e l’ascesa alla sfera del fuoco, nel corso della quale Beatrice risponde ai dubbi del compagno-discepolo. Il momento del distacco da terra è alluso, ma non rappresentato; Dante si concentra sulla trasformazione interiore. In séguito, avvertirà i progressi della sua ascesa dall'aumentata luminosità, e dalla bellezza e dal riso via via più intensi, della sua guida. L’azione del canto si apre con Beatrice «rivolta» in alto a sinistra e intenta a «riguardar nel sole», e circolarmente si chiude col personaggio ritratto nell’identico atteggiamento, del quale però ora cogliamo la motivazione: Quinci rivolse inver’ lo cielo il viso. 22 Arnaldo DI BENEDETTO Il primo canto del Paradiso 5. Già nel primo canto assistiamo all’imporsi di quella poesia della luce clamorosamente caratteristica della terza cantica. Lo stesso significato della sua prima parola, gloria («La gloria di colui che tutto move»), implica anche quello - spiega Dante stesso nell’epistola a Cangrande - di divinum lumen, di divinus radius. La gloria di Dio, si dice inoltre (v. 2), risplende, in misura maggiore e minore, nelle cose. L’Empireo è designato, nel quarto verso del canto, come il «ciel che più de la sua luce prende». È il preludio al dilagare della luce e del colore, e alla loro varia fenomenologia, che domineranno in quella che è stata chiamata «la cantica della luce» (F. Flora). Con muta intesa, veicolata dal senso della vista, Beatrice orienta lo sguardo di Dante, fatto suo discepolo e quasi figlio, in alto, verso il sole. La funzione carismatica di mediatrice e d'iniziatrice assegnata a Beatrice è immediatamente evidente, al di qua - o al di là - dei sovrasensi che sulla sua immagine femminile si addensano (Teologia, Grazia, Verità rivelata, specchio di Cristo). «Parve giorno a giorno / essere aggiunto», commenta il narratore. Il personaggio ancora non ne ha coscienza, ma sta salendo; ha abbandonato il Paradiso terrestre per il vero Paradiso. È l’avvio della dimensione verticale caratteristica anch’essa della terza cantica. Il viaggio nel mondo celeste è un'ascesa senza sforzo, immateriale, perché Dante condivide ormai la condizione dei beati o è assai prossimo ad essa. Contemplando Beatrice, sente compiersi in sé un oltrepassamento che è la deificatio dell'esperienza mistica, inesprimibile per definizione («significar per verba / non si potria»), e attribuita alle anime beate. La stessa forza divina artefice della metamorfosi e dell’innalzamento di Dante è designata come lume: «col tuo lume mi levasti». E il ritorno dello sguardo di Dante al cielo lo immerge in una distesa indistinta di luce: parvemi tanto allor del cielo acceso de la fiamma del sol, che pioggia o fiume lago non fece alcun tanto disteso. 23 Tenzone nº 7 2006 Nel Paradiso gli unici sensi attivi sono la vista e, in misura minore, l’udito: i due privilegiati fin dall’antichità come i più spirituali. (Non mi convince l’assoluto rilievo assegnato invece al gusto da qualche dotto studioso). Il linguaggio della «metafisica della luce» adottato da Dante nella Commedia – d’origine neoplatonica e agostiniana, com’è noto, ma ben presente anche nel linguaggio vetero e neotestamentario, in quello tomistico e nella stessa liturgia cattolica, dove Dio è detto sol salutis (e si pensi alla convenzione del fondo dorato, allusivo all’infinito, nella pittura e nei mosaici medievali) -, come anche la concezione pitagorica e platonica dell’armonia delle sfere (mediata dal Somnium Scipionis), pur già rifiutata, come Dante sapeva, da Aristotele e dai suoi seguaci antichi e medievali, sono i mezzi espressivi a cui anch’egli ricorre per dire l’indicibile: il bene della beatitudine.6 Ovunque esista un tabù o un’insufficienza linguistica, ogni scrittore di razza trova gli strumenti per aggirare l’ostacolo, e la difficoltà si trasforma per lui in stimolo inventivo. Circa l’armonia che Dio «tempera e discerne» (la musica mundana del De musica del platonico Boezio), la sua presenza nel beato regno prosegue il tema della musica avviato nel secondo canto del Purgatorio. Lì il canto profano di Casella era condannato come sopravvivenza di distraente affetto terreno, e nella seconda cantica, pur echeggiante di suoni, non si odono che canti liturgici. Il canto umano si fa udire anche nel Paradiso, ma quella che domina è l’armonia sovrumana delle sfere. Luce sta anche per «bontà, sapienza e virtù divine», avverte Dante stesso nell’epistola a Cangrande: Patet ergo quomodo ratio manifestat divinum lumen, id est divinam bonitatem, sapientiam et virtutem, resplendere ubique. La contrapposizione di tenebre e luce attraversa l'intero poema: la tenebra occupa l'Inferno, mentre nella luce diurna si compie l'opera di purificazione del Purgatorio, sospesa invece di notte.7 Ma ben altra è la luce, non più terrena, contemplata da Dante nel Paradiso: una luce rappresentata con incredibile varietà di risorse espressive. 24 Arnaldo DI BENEDETTO Il primo canto del Paradiso Proprio le immagini a cui ricorre Dante ci avvicinano il mondo del suo Paradiso, altrimenti a noi comprensibile, oggi, solo per un adeguamento intellettivo. (Borges sostenne addirittura che «alcuni punti del Paradiso che per il poeta furono luce […] per noi sono ombra»). I due dubbi manifestati dal viator: quale sia la causa dell'armonia che ora risuona, e della grande luminosità, e perché mai il suo corpo pesante trascenda l’aria e il fuoco, «corpi levi», inoltrano il lettore in quella che sarà una caratteristica componente della poesia della terza cantica, ma già presente nelle altre due: la poesia dell’apprendere e dell’insegnare, quella «poesia didascalica» o «dottrinale», le cui particolari intonazioni nella Commedia furono bene illustrate da Croce, che per primo la valorizzò in quanto poesia e al di là del contenuto dottrinale, e da Umberto Bosco. Dante non ha ancora compreso che sta salendo, e che, dopo l’avvenuta purificazione, si è distaccato dalla terra, perché ormai non può che salire. L’ascesa sul monte del Purgatorio implicava ancora una volontà e uno sforzo (via via minore), che ora sarebbero superflui. Dante sale perché una forza lo attira, nulla più inframettendosi tra lui ed essa, tra lui e l’oggetto del suo desiderio, che è il desiderio di ogni spirito moralmente puro. 6. Beatrice risponde sollecita, come mai era stata in vita; Pound parlò della sua gentilezza. Addirittura ella previene la formulazione della prima domanda, e corregge sorridendo il «falso imaginar» di Dante; ha con lui il «sembiante» affettuoso e preoccupato di una madre che si chini «sovra figlio deliro», secondo un atteggiamento già annunciato nel XXX del Purgatorio («Così la madre al figlio par superba, / com'ella parve a me», con quel che segue). Questo suo nuovo ruolo di materna superiorità volle sottolineare, con procedimento arcaizzante, Sandro Botticelli nei propri disegni, creando una Beatrice di proporzioni sovrastanti il discepolo. Ma convien cogliere, in paragoni come quelli, anche i riflessi di quella poesia degli «affetti familiari» individuata e inseguita attraverso la Commedia dal già ricordato Bosco in due bei saggi. Essa risuona 25 Tenzone nº 7 2006 persino nell’Empireo, nel cielo incorporeo che è pura e immateriale «luce intellettüal, piena d’amore» (XXX, vv. 82-84): Non è fantin che sì sùbito rua col volto verso il latte, se si svegli molto tardato da l’usanza sua… E anche nell’ultimo canto, all’interno della sezione dedicata al mistero dell’unità e trinità di Dio, il poeta usò un termine di confronto quale il «fante / che bagni ancor la lingua alla mammella». Per paragoni come questi, si potrà ricordare quella che Rudolf Otto e Erich Auerbach chiamavano la creaturalità. Si potrà ricordare inoltre che la Commedia fu scritta in un’età storica che ignorava la ben più rigida partizione degli stili caratteristica del classicismo del pieno Rinascimento e di altri classicismi successivi. Thomas Carlyle menzionò, da parte sua, la tenerezza come una delle componenti essenziali della poesia della Commedia. Con questo richiamo al saggista britannico, così poco ideologico e dottrinale, mi piace chiudere questa conversazione. 26 Arnaldo DI BENEDETTO Il primo canto del Paradiso NOTE 1 Sulla questione dell’attribuibilità della lettera, vd. l’esauriente sintesi di E. MALATO, Dante, in Storia della letteratura italiana, diretta da E. Malato, vol. I, Roma, Salerno Editrice, 1995, pp. 907-13 e 941-44. 2 Par., XXXIII, vv. 46-48. 3 Secondo gli antichi commenti, il v. 39 («che quattro cerchi giugne con tre croci») conterrebbe altri simboli: delle quattro virtù cardinali, e delle tre teologali. Qualche eco di questa interpretazione si coglie tra le antiche miniature del canto. Essa fu intelligentemente ripresa da G. Mazzoni: ricordate le quattro stelle presenti all'inizio del Purgatorio (le virtù cardinali), così lo studioso continuava: «Ma alla vita contemplativa occorre altro e più; occorre che alle quattro virtù cardinali si congiungano le tre teologali, fede, speranza, carità: e come là, nel Purgatorio, si ha, sul principio, il simbolo delle quattro stelle, qui, nel Paradiso, si ha, sul principio, il simbolo dei quattro cerchi con le tre croci» (Il canto I del «Paradiso», in Letture dantesche, a cura di G. Getto, vol. III, Firenze, Sansoni, 1966 [2ª ristampa], p. 1358). 4 Summa theol., I, 12, 6; in I, 12, 5: «deiformes, id est, Deo similes». Di qui deiforme di Par., II, v. 20. 5 Tale era l’interpretazione di Francesco di Bartolo da Buti del v. 51, seguita da molti moderni. 6 Quanti sostengono che il poema sia il racconto d’una reale visione dell’autore dovrebbero accettare l’attendibilità dell’intera narrazione, e quindi anche che Dante credesse davvero nella harmonia mundi, così autorevolmente confutata (anche da Tommaso). La risposta di Beatrice al quesito sulla «novità del suono e ‘l grande lume» è in certo senso evasiva; si limita a far notare l’ascensione in atto: Dante non è più sulla terra, ed è quindi ovvio (sottintende) che percepisca la musica delle sfere e una più intensa luminosità (vv. 91-93). Pur trattandosi di materia così controversa, non fornisce una vera spiegazione. 7 S’è indicato lo spunto dell’invenzione dantesca nel vangelo di Giovanni, XII, 25: «Ambulate dum lucem habetis, ut non vos tenebrae comprehendant: et qui ambulat in tenebris, nescit quo vadat». 27

![La casa del signore. La lingua sarda nel De vulgari eloquentia [di Dante]](http://s2.studylib.es/store/data/009340937_1-0afc91db46444b095c585817514a3b9b-300x300.png)