la sustancia primordial - Museo Nacional de Arte

Anuncio

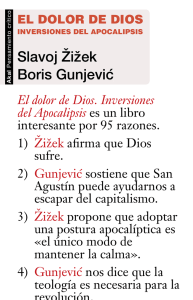

G a b i n e t e d e N ú m . 1 | febrero | 2 012 c u r i o s i d a d e s LA SUSTANCIA PRIMORDIAL Bernardo Esquinca Acerca del San Agustín de Antonio Rodríguez Esta sección vinculará obras específicas del acervo del Munal con las pasiones humanas. L os católicos han desarrollado, a través de los siglos,una obsesión por el cuerpo mortificado de Cristo. Sin duda, ese fenómeno proviene del hecho de que la católica es la única religión en la que Dios se encarnó en un cuerpo humano y padeció su degradación para redimir a la humanidad. Basta darse una vuelta por las salas novohispanas del Museo Nacional de Arte para comprobar dicha fijación: tanto en Cristo consolado por los Ángeles de Juan Patricio Morlete y La Flagelación de Nicolás Enríquez —pinturas en las que la espalda de Cristo ha sido literalmente despellejada hasta los huesos—, queda clara la relación mórbida que los católicos tienen con la carne del hijo de Dios y su inmolación. Algunos de los que llevaron este fervor hasta sus últimas consecuencias fueron los santos medievales quienes, en la búsqueda de emular los tormentos que padeció Jesús, sometieron sus propios cuerpos a las situaciones más abyectas. Tomemos el caso de Margarita María Alacoque, francesa famosa por sus arrebatos místicos, quien llegó a comer los vómitos de los enfermos e incluso los excrementos de una disentérica. Por su parte, Catalina de Siena, religiosa de las Hermanas de la Penitencia en Santo Domingo, afirmó haber probado el más delicioso de los manjares: el pus de los pechos de una cancerosa. Estamos hablando aquí de mujeres canonizadas por la Iglesia católica. En ese sentido, uno de los cuadros que, sin duda, más me han impactado de cuantos hay en el Munal, es el San Agustín de Antonio Rodríguez. Como podemos ver, San Agustín está en pleno rapto místico, y tan hechizado por la visión que contempla que hasta ha dejado a un lado aquello que escribía. Y no es para menos: el santo recibe la visita de la Virgen y Jesucristo. Hasta aquí todo va bien. Pero si nos fijamos en la esquina superior derecha del cuadro, hay un hecho inquietante ocurriendo: un chorro de sangre que sale de las llagas de Jesucristo y otro de leche que brota del pecho de la Virgen, y ambos van a dar directamente a la boca agradecida del santo. Lo están alimentando con esos fluidos sagrados. Dos fluidos, por cierto, que se cuentan entre los más íntimos que un ser humano puede contener, y que por lo tanto convierten la escena del cuadro en algo, a mi modo de ver, perverso. Por obra y gracia de estos dos actos, el santo es, por un lado, vampirizado y, por el otro, infantilizado. Convertido en un insólito Ulises–niño, San Agustín no regresa a Ítaca sino al seno materno, a ese lugar cuyo imán es más poderoso que el canto de las sirenas, a ese sitio al que todos los hombres deseamos volver. Sin ánimo de ponerme freudiano, he de decir que, a mi entender, la leche materna es la principal razón de ser del complejo de Edipo. Un complejo, por cierto, con profundas raíces: la obsesión de los adultos por la leche materna data del principio de la civilización, pues, como sabemos, Vía Láctea quiere decir “camino de leche”, y para los antiguos griegos, las estrellas no eran otra cosa que la leche derramada del pecho de la diosa Hera. Por ese motivo edípico, los senos de las mujeres son una auténtica fijación para los hombres: porque son el recipiente que resguarda el preciado líquido, el oro de los bebés, que simboliza esa etapa en la que nada sabíamos y por lo tanto éramos más felices: sólo estaba la leche y el pecho tibio que la prodigaba. No es necesario abundar en el hecho de que en el arte religioso proliferan imágenes tan escabrosas como eróticas. Imágenes que han poblado las fantasías lo mismo de adolescentes enfebrecidos que de las santas que, como ya vimos, entregan su vida y cuerpo a Jesucristo. La católica es una religión perversa, y por lo mismo, propicia para el acto creativo. Porque permite atisbar, en la ambigüedad de sus representaciones, el lado oscuro de las personas. Porque en su búsqueda de lo divino, nos desvela nuestra humanidad en todo su esplendor y ruina. La leche que la virgen da generosamente a san Agustín en esta pintura, encarna una metáforaesencial: un alimento, tan sublime como abyecto,que es, a fin de cuentas, la materia de la que provieneel verdadero arte. Aquellos que sean tocados por esa sustancia primordial, deben sentirse,sino santos, cuando menos afortunados. Antonio Rodríguez, San Agustín, s/f. Museo Nacional de Arte, INBA. 20 El pintor José Clemente Orozco comienza la entrega de artículos autobiográficos al diario Excélsior, un recuento de su vida y del panorama artístico del arte mexicano, hoy referencial en la historia del arte nacional. 1942

![Consolación agustiniana (Miguel Luis Lóp[...]](http://s2.studylib.es/store/data/008103788_1-cdf857d49651cd45eda14d0563aa2c3f-300x300.png)