¿Se puede ser una persona buena si no se participa en la política?

Anuncio

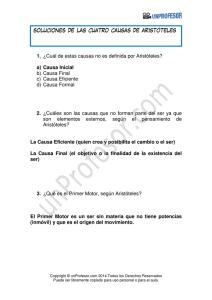

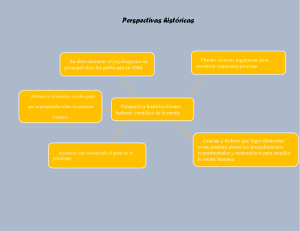

opinión Juan A. Contreras Profesor Jubilado ¿Se puede ser una persona buena si no se participa en la política? HOY EN DÍA vemos la política, por lo general, como un mal necesario, no como un rasgo esencial de la vida buena. Cuando pensamos en la política pensamos en mandar porque sí, en tener influencias, en que tengan que oír las opiniones de uno, en enchufes para los tuyos, en actuaciones de cara a la galería, en enriquecimiento, en una carrera para los que no valen para otras cosas, etc. Por el contrario, el uso idealista de la política, como instrumento de la justicia social, como forma de hacer del mundo un lugar mejor para todos, parece haber desaparecido de las aspiraciones reales de políticos y votantes. Ya desde Aristóteles sabemos que el hombre es un zóon politikon, un ser social implicado por naturaleza en relaciones de poder y dominio. Y desde Foucault que las relaciones de micropoder recorren la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Además, en contra de Aristóteles, la política no es algo exclusivo de la especie humana, como ocurre con casi todo lo que caracteriza lo humano ya hay antecedentes en nuestros primos más inmediatos. Gracias al primatólogo Franz de Waal sabemos que los chimpancés y demás monos antropoides practican coaliciones para desbancar al macho alfa o que las hembras ofrecen sexo a cambio de favores o que los machos dominantes se apropian de la comida y de las hembras fértiles, castigando severamente a los que se atreven a plantarles cara o que se producen conductas de apaciguamiento y reconciliación antes y después de un enfrentamiento, etc., en fin, que son unos políticos de tomo y lomo. Para Aristóteles Ética y Política iban unidas. Sólo se era bueno si se hacía política, es decir, cuando se deliberaba acerca de lo que era bueno y de lo que era malo, de la justicia y de la injusticia y se lo llevaba a la práctica. Pero mira tú por dónde Aristóteles justificaba como necesaria la esclavitud: daba por supuesto que habían seres humanos que nacían por naturaleza para ser esclavos y, como la sociedad necesitaba de mano de obra esclava para realizar ciertos trabajos y de este modo conseguir tiempo libre para que otros como él filosofaran o gobernaran, el debate y la acción política quedaban sin contradicción alguna entre ellos. ¿Qué podemos deducir hoy en día de las opiniones de una de las mentes más claras de la especie humana?: que el lenguaje es un buen medio para justificar lo que hay, es decir, las relaciones de dominio existentes, y también que el lenguaje resulta muy útil para manipular a la gente. ¿Quién necesita ejercer la represión directa cuando se puede convencer al pollo (de forma “natural”) para que entre libremente en la carnicería? La política es un saber y un hacer prácticos. Por supuesto que todos los ciudadanos deberían conocer y debatir sobre teoría política, pero saberse la teoría aprendida en clase no basta. Hay que practicarla. Al contrario que el conocimiento científico, que se refiere a lo universal y necesario, el objeto de la sabiduría práctica es saber cómo hay que actuar. Ahora bien, los debates políticos actuales no son más que una exposición de opiniones en un espectáculo en el que sale ganador el que parece más seguro, es más atractivo o el que promete más cosas. Nadie quiere mostrar que a menudo no sabe de lo que habla, o no lo tiene claro, o no tiene mucho que ofrecer. Y, por supuesto, antes morir que admitir que el oponente puede tener razón. Y la gente se siente a gusto haciéndose el buen ciudadano yendo a votar cada cierto número de años y conformándose con lamentarse el resto del tiempo. En los últimos tiempos asistimos a una justificación por medio del lenguaje que ni Aristóteles lo haría mejor: partidos que trabajaban a favor del capitalismo se llaman “socialistas”, gobiernos mentirosos y elitistas aseguran ser “democráticos”, acciones militares tremendamente destructivas se dicen “humanitarias”. Desde luego de las democracias actuales se puede decir que son más o menos representativas, pero no participativas, ya que habitualmente no se participa en las tomas de decisiones más importantes, imponiéndose el poder y el negocio sobre la participación. Dado que se da una tradicional querencia de la gente a creer en soluciones fáciles y en desenlaces felices a nuestros problemas, en palabras como progreso, felicidad o bienestar conseguidos mediante la fe en la razón que erigió los logros científico-técnicos en panaceas sustitutivas de las religiones y ritos, las orientaciones y pronósticos tienden a reforzarse con calificativos científicos y, si encima tienen muchas matemáticas, mejor que mejor. De ahí que las ciencias sociales puedan hoy con ventaja suplantar a la brujería en su función de proponer oscuros conjuros y remedios sumarios a los problemas y de vaticinar finales felices, que son música celestial en las orejas de los inseguros votantes. Así se convence a la gente hoy de lo que es justo y necesario. Todo indica que votando estamos justificando lo que hay, es decir, sostener como necesario reanimar el capitalismo financiero imperante. 11