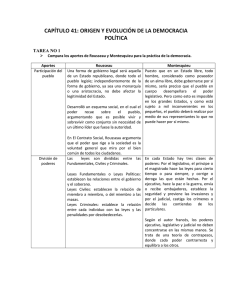

Ecos de Locke y Montesquieu en la República de Colombia David

Anuncio

Ecos de Locke y Montesquieu en la República de Colombia David Alberto Campos Vargas, MD* Que el Liberalismo ha influido en la historia de la República de Colombia es innegable. De Locke y Montesquieu bebieron los maestros de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Andrés Bello; también los leyó y admiró el Libertador; y la secuela de estadistas que sucedió a Bolívar en la presidencia (entre los cuales destacan con luz propia Francisco de Paula Santander y Tomás Cipriano de Mosquera). Con razón se puede decir que Locke es uno de los pensadores más influyentes y actuales de la Modernidad (tanto o más que el mismo Descartes); sus ideas acerca de la soberanía popular (que el poder soberano reside en el pueblo), la representatividad, la superioridad de la democracia en comparación con la monarquía, lo público y la libertad, que tanto influyeron en Paine, Jefferson y Miranda (y, a través de ellos, en los libertadores de Sur América: Bolívar, San Martín y O’Higgins), configuraron el pensamiento republicano de las emergentes naciones latinoamericanas. Era de esperarse. La mejor alternativa al mercantilismo, al colonialismo y a la dependencia absoluta de sus respectivas metrópolis (Inglaterra, España, Portugal, Francia, Holanda) era el liberalismo de Locke (sazonado con un poco de las ideas de Hume, un crítico de la alianza perversa entre Iglesia y monarquía, y de Hobbes, tal vez el más grande teórico del Estado de su época): la propuesta del brillante filósofo inglés (que además era médico, neurocientífico, político y hombre público destacadísimo) permitiría que estos pobres pueblos oprimidos, idiotizados por años de opresión, discriminación y estructura económica esclavista tuvieran un camino claro que no implicaba ni anclarse en el feudalismo ni hundirse en la anarquía. “República”. Ese fue el nombre elegido para este puñado de países cuya población, aturdida y atontada por obra de los conquistadores (que, entre otras canalladas, se hacían pasar por “misioneros”, desde que el infame rey Fernando de Aragón se atribuyó derechos papales y se autoproclamó representante de Dios ante los pueblos de América, desconociendo al pontífice y al mismo Vaticano, a los que hipócritamente decía respetar) y del propio ritmo de vida colonial y semifeudal (en lo cultural y social), no se atrevió plenamente a dar apoyo a los insignes criollos que se echaron al hombro (sacrificándolo todo, incluso sus vidas) la terrible tarea de emanciparlos. Y digo terrible porque no hay nada más triste que la ingratitud, la estulticia y la modorra de un amplio porcentaje del pueblo latinoamericano, cuya moral de esclavo, parafraseando a Nietzsche, se vio claramente en torpezas como la traición a sus propios héroes (como el comunero Galán o el valiente Túpac Amaru) o la colaboración con el ejército realista (cosa que padeció en carne propia Antonio Nariño, un prócer intelectual y bienintencionado, que pronto tuvo que enfrentarse al provincianismo y la pendejada de muchos). Acostumbrados como estaban a ser mero rebaño, estos dóciles e ignorantes pobladores se prestaron a ayudar a sus propios verdugos. La Iglesia jugó un papel ambivalente ante el movimiento independentista. Las ideas de Locke ya les eran fastidiosas a muchos arzobispos y obispos, cerdos acostumbrados a vivir como príncipes y a prestarle más atención al diezmo que al Evangelio, que veían con malos ojos al Liberalismo (pues éste proclamaba ideas que contrariaban sus privilegios: la necesidad del Estado laico, en el que la religión y el poder político no estuvieran mutuamente contaminados; la igualdad entre los hombres; la autonomía del ciudadano y su derecho a elegir sus gobernantes; la idea de que la autoridad perdía el respeto de la ciudadanía si se comportaba despóticamente, etcétera); sin embargo, gustaban en general a los frailes educados y filántropos, y al clero raso. De este modo, Nariño y Bolívar se encontraron con una tozuda interferencia de parte del alto clero en las actuales regiones de Nariño y Cauca en su lucha por la libertad, pero al mismo tiempo contaron con la colaboración de prelados como Andrés Rosillo y Meruelo. Hay que entender además, con respecto a la actitud de la Iglesia (ambivalente, como ya lo he señalado) ante la emancipación y el Liberalismo, que si bien Locke le irritaba al alto clero, la verdad es que las atrocidades que algunos historiadores le atribuyen inmerecidamente a los religiosos realmente fueron delitos de los conquistadores, hombres de sangre y hierro que impusieron el Cristianismo a lo bruto y destruyeron casi todo el legado de los ancestrales pueblos americanos (del que se pudo rescatar un poco gracias a los buenos oficios de los frailes dominicanos y franciscanos, verdaderos misioneros, aunque débiles y apabullados por el poderío militar de dichos conquistadores). El caso es que, ya a mediados del siglo XIX (tras el triunfo de la emancipación allanada por Caldas, Carbonell, Torres y Nariño, y culminada por Bolívar y su heroico ejército de patriotas), las doctrinas de Locke no eran consideradas tan subversivas, ni siquiera por los sectores más conservadores de la sociedad. De hecho, él y el Barón de Montesquieu gozaron de aprobación y respeto. Los fundadores de los partidos vigentes más antiguos de Colombia, el Liberal y el Conservador (Ezequiel Rojas y Mariano Ospina Rodríguez), los tuvieron en cuenta en la redacción de sus programas. Por eso es que tanto el Conservatismo como el Liberalismo colombianos creen en la doctrina de Montesquieu de la división tripartita del poder (un Poder Ejecutivo encabezado por el Presidente de la República, un Poder Legislativo a cargo del Congreso –Senado y Cámara- y un Poder Judicial claramente independiente), y sobretodo el Liberalismo estuvo, desde sus inicios, respaldando la idea de la separación entre Iglesia y Estado. *Médico Psiquiatra, Escritor, Historiador, Estudiante de Filosofía