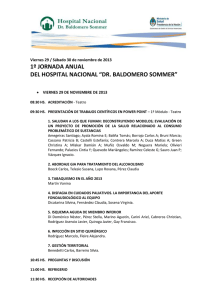

La Historia del señor Sommer

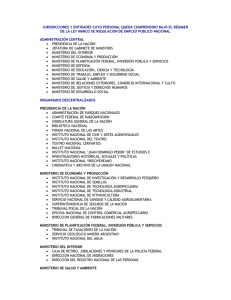

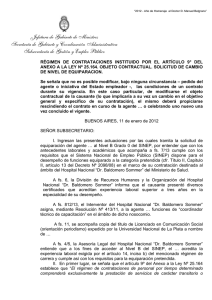

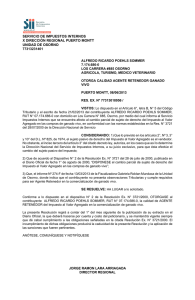

Anuncio