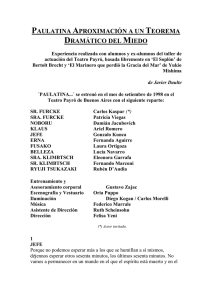

el marino que perdió la gracia del mar, de yukio mishima

Anuncio