Todo por un orgasmo

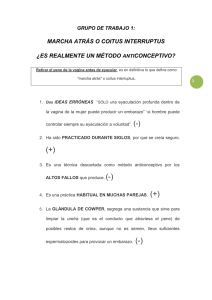

Anuncio