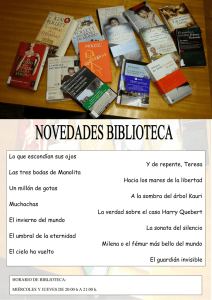

Las tres bodas de Manolita

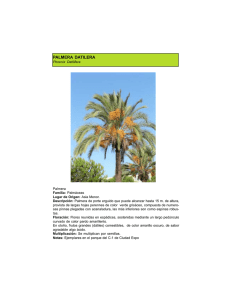

Anuncio