La contribución de la emoción a la racionalidad

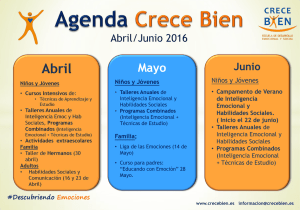

Anuncio

LA CONTRIBUCIÓN DE LA EMOCIÓN A LA RACIONALIDAD. Fernanda Velázquez Coccia (UNS) INTRODUCCIÓN Tradicionalmente se entiende a la emoción como un factor de limitación a la racionalidad. Contra esta posición se sostiene que éstas no están separadas, sino que la emoción tiene que integrarse al modelo de la racionalidad para que sea posible acercarse con justeza al comportamiento racional. La separación de las emociones de la racionalidad tiene una larga tradición en la filosofía y las ciencias sociales. En línea con esto, la teoría económica elaboró un modelo de comportamiento racional que mantiene de forma estricta la separación entre emociones y racionalidad. Tal modelo, conocido como el modelo de la elección racional, o más comúnmente como el modelo del homo economicus, domina el enfoque standard en teoría económica, y además se ha extendido a otras disciplinas sociales, como las ciencias políticas, y la sociología. El interés de la economía por el rol de las emociones en la toma de decisiones ha sido influenciado por el aporte de estudios neurobiológicos sobre emoción y comportamiento. A continuación haremos referencia a la idea básica del enfoque de la elección racional, y a la relación entre emoción y toma de decisión. Luego, no ocuparemos de la hipótesis de la contribución de la emoción a la racionalidad, específicamente, de la propuesta de Damasio, que parte del hallazgo de que los pacientes con lesión en la corteza orbitofrontal presentan un defecto en la generación de emociones y en la toma de decisiones, mientras sus habilidades cognitivas permanecen intactas. Finalmente, haremos referencia a la opinión de Elster sobre la contribución de los estudios de emoción y comportamiento, y a las críticas dirigidas a Damasio. EMOCIONES Y TOMA DE DECISIÓN La idea básica del enfoque standard es que los agentes son racionales en el sentido de elegir los mejores medios para los fines que persiguen. En términos simples, el agente racional, en cada situación de decisión, conoce las alternativas de acción disponibles, conoce las consecuencias de cada acción, y puede comparar las consecuencias (y, por ende, las alternativas de acción) de modo tal de generar un orden de preferencias sobre ellas; finalmente, su elección es guiada por la regla de “elegir la mejor alternativa (en términos de sus preferencias)”. En resumen, la noción de racionalidad involucrada es la noción de racionalidad instrumental (Hargreaves-Heap et al., 1992), y los agentes son racionales en el sentido de ser optimizadores. Uno de los supuestos centrales de la teoría de la decisión racional es que el comportamiento es volitivo. De esta manera, se ha mantenido separado el aspecto emocional de la vida. Sus críticos han señalado que la incapacidad de incorporar la influencia de las emociones, como un factor que socava la volición, afecta su capacidad explicativa. Desde sus inicios, esta teoría se ha encontrado con una dificultad para entender las discrepancias que existen entre el comportamiento y el autointerés percibido. Muchas veces las personas actúan contra su propio interés, sabiendo que lo hacen, y experimentan el sentimiento de ‘pérdida de control’. se ha señalado que este fenómeno puede ser causado por la operación de factores viscerales y la emoción (Lowenstein, 1996). La experiencia cotidiana indica que las emociones pueden influenciar las decisiones que tomamos y que los resultados de estas generan determinadas emociones en los agentes. La influencia de las emociones, y del estado de ánimo, puede experimentarse al momento de tomar la decisión, como consecuencia de las decisiones tomadas y, también, cumplen un rol como un afecto que es recordado y anticipado para la toma de decisión (Schwartz, 2000). Se ha reportado que al momento de tomar una decisión los individuos felices tienden a sobreestimar la probabilidad de los resultados los eventos positivos y a desestimar la probabilidad de los negativos, y que lo contrario vale para el estado de ánimo triste. La literatura de la toma de decisiones se ha ocupado ampliamente del hecho de que los resultados de una decisión pueden afectar los sentimientos del agente. Particularmente, se ha estudiado cómo la anticipación del remordimiento y de la desilusión puede influenciar las decisiones individuales. En este sentido, se ha propuesto que los individuos están motivados para evitar la experiencia de estos sentimientos y toman decisiones para minimizar la probabilidad de experimentarlas (Loomes and Sudgen, 1982). LOS ESTUDIOS DE DAMASIO El interés de la economía por el rol de las emociones en la toma de decisiones ha sido influenciado por el aporte de estudios neurobiológicos sobre emoción y comportamiento (Damasio, 1994; LeDoux, 1996). Estas investigaciones han dado apoyo a la visión de las emociones como esenciales para la toma de decisión, posiblemente, cuando la cognición es insuficiente. Esta idea está en conflicto con el enfoque estándar de la elección racional. En el caso de Damasio, las emociones son concebidas como opuestas a la toma de decisión racional pero como ayudantes de esta. Damasio (1994) sostiene que la emoción contribuye a la racionalidad basado en el hallazgo de que los pacientes con lesión en la corteza orbitofrontal (que llamaremos pacientes COF) presentan un defecto en la generación de emociones y en la toma de decisiones, mientras sus habilidades cognitivas permanecen intactas. Estos pacientes presentan un comportamiento social deficiente, específicamente, tienden a la repetición de comportamientos de alto riesgo que premian a corto plazo pero que implican consecuencias negativas para su bienestar en el largo plazo (sociopatía adquirida). Damasio y sus colaboradores han diseñado una tarea de laboratorio que simula las condiciones de incertidumbre de la vida cotidiana, para medir si los individuos son capaces de generar una estrategia ventajosa cuando tienen que ponderar opciones, con grados variables de ganancia y pérdida en los resultados, en un contexto de incertidumbre. En la tarea de apuesta de Iowa (Bechara et al., 2000) se le presenta a los individuos cuatro mazos de cartas (llamados A, B, C y D) y se les da la instrucción de que elijan de modo tal de ganar el mayor dinero posible. También, se les informa que luego de cada elección van a ganar dinero pero que algunas van a implicar una pérdida de dinero. Se les va a requerir que hagan 100 elecciones, pero ellos no lo saben. En esta tarea se elige una carta por vez y el sujeto puede elegir de qué mazo tomarla cada vez. Los cuatro mazos tienen distintos perfiles de premio-recompensa. Los mazos ‘riesgosos’ (A y B) ofrecen altas recompensas ($100) y altos castigos (hasta $1250 en 10 cartas). Los mazos ‘seguros’ (C y D) ofrecen recompensas menores ($ 50) y, también, castigos menores (hasta 250 en diez cartas). Las recompensas y las ganancias son controladas por el examinador para que, en el largo plazo, elegir los mazos ‘seguros’ constituya una estrategia ventajosa. La medida neuropsicológica utilizada para medir emoción fue la respuesta de 1 conductancia eléctrica de la piel . El resultado obtenido fue que los sujetos sanos (control) desarrollaron una preferencia por los mazos seguros alrededor del ensayo 40 (de 100), mientras que los pacientes con daño frontal prefirieron los mazos riesgosos durante toda la tarea, y fallaron en el desarrollo de respuestas de conductancia eléctrica (Bechara et al., 1994; Bechara et al., 1996). Los investigadores adjudican el defecto en el comportamiento decisorio a la incapacidad de los agentes para ser motivados por representaciones de sucesos no presentes. La motivación no está presente porque la información con la que cuentan los agentes carece de ciertas marcas. Estas marcas son de origen emocional (Damasio 1994, 1998, Bechara et al., 2000). Damasio sostiene que esta falla en la motivación es causada por un déficit emocional, que es el origen de la inhabilidad para generar marcadores somáticos. Estos son un mecanismo constituido por emociones, que clasifica las opciones y preselecciona el campo de alternativas. La evaluación es llevada a cabo por los estados somáticos del individuo (placer-displacer) y opera de dos maneras. Por un lado, genera evaluaciones a modo de estados corporales o sesgos sobre objetos y circunstancias. Por el otro, mantiene por más tiempo en la memoria operativa la información relevante para la supervivencia. Este mecanismo se relaciona con el rol que cumple la emoción en el aprendizaje. Éste puede adherir las emociones a los hechos, formar un par entre ellos y guardarlo en la memoria. De esta manera, cuando en una situación similar el hecho vuelve a ser considerado, la emoción adherida puede ser reactivada y este recuerdo permite a la emoción aplicar su efecto de calificación, ya sea como una señal conciente, como un sesgo inconsciente, o como ambos (Damasio, 1998). En conclusión, la falla en el comportamiento decisorio se produce porque éste no puede ser motivado por eventos no presentes señalizados con un afecto negativo o positivo dado que, o bien no se recuperan los marcadores somáticos guardados en la memoria, o bien no se almacena en la memoria la señal afectiva junto al evento y, de este modo, los pacientes no pueden aprender de los propios errores, ni de sus aciertos. Para Damasio la señal emocional no es un sustituto del razonamiento adecuado, sino que posee un papel auxiliar que aumenta la eficiencia del proceso de razonamiento y lo hace más rápido (Damasio, 2006). La opción marcada con un marcador somático negativo será eliminada del conjunto de alternativas, sin esfuerzo cognitivo. De este modo se libera capacidad de procesamiento para 1 Se colocan dos electrodos en la piel, con una distancia pequeña entre si, que permiten medir la interrupción de la corriente eléctrica causada por cierta transpiración generada por las respuestas emocionales. ocuparse del resto de las alternativas. A su vez, los marcadores positivos señalan aquellas opciones a las que el procesamiento cognitivo tiene que prestar una atención especial, puesto que han sido ventajosas en circunstancias similares. De esta manera, el mecanismo de los marcadores somáticos reduce el espacio de alternativas para la toma de decisiones y aumenta la probabilidad de que la acción se acomode a una experiencia anterior. De esta manera, las señales emocionales recordadas promueven consecuencias que podrían haberse obtenido racionalmente (Damasio, 2006) LA EMOCIÓN EN LA TOMA DE DECISIÓN Elster sostiene que los economistas se han ocupado estudiar la relación entre emoción y 2 comportamiento mientras que la psicológia se ha interesado por la emoción misma, sus causas últimas y próximas, a excepción de los estudios neurobiológicos. Como Lowenstein (1996), Elster considera que las emociones pueden ayudarnos a explicar aquellos comportamientos para los cuales no hay buenas explicaciones. En esta área, señala que la cuestión más relevante es cómo las emociones se pueden combinar con otras motivaciones, como el autointerés, para producir comportamiento. Elster señala que los estudios neurobiológicos de emociones y comportamiento económico (Damasio, 1994; Ledoux, 1999) afirman que la emoción mejora la toma de decisiones en dos aspectos. Primero, nos equipan para tomar una decisión cuando es preciso, más que para tomar la decisión óptima. Segundo, estas pueden ayudarnos a tomar la mejor decisión en algunos casos. En ambos casos se asume que la decisión guiada por la razón y la emoción es mejor que aquella tomada, solamente, según la deliberación racional. Elster no está de acuerdo con esto. Su idea básica es que la emoción resuelve problemas pero se trata de problemas que fueron creados, en alguna medida, por ésta. Por lo tanto, la capacidad de las emociones para suplir y aumentar la racionalidad no existiría si estas no la socavaran. De manera general, Elster señala que todas las posturas que afirman que la emoción aumenta nuestra capacidad de llevar a cabo buenas decisiones, no por guiarnos a la mejor respuesta sino por capacitarnos para tomar una decisión en circunstancias de indeterminación, donde posponer la decisión no sería racional (Ledoux, 1996; Johnson-Laird and Oatley, 1992; de Sousa, 1987) cometen, se equivocan en su planteo. Afirmar que la emoción viene a llenar el espacio que existe entre el comportamiento reflejo y la acción perfectamente racional, de modo que se convierte en suplente de la razón cuando esta falla, implica la premisa implícita de que la racionalidad implica una ‘adicción a la razón’. Se trata de una caracterización exagerada de la razón, que la confunde con una compulsión a tomar todas las decisiones sobre la base de razones suficientes. Sin embargo, ser racional implica saber que, bajo ciertas condiciones, es mejor seguir una regla mecánica de decisión que usar procedimientos más complicados y con costos de oportunidad más altos. De esto se sigue, que ser racional implica, también, aplicar reglas mecánicas de decisión (p. e. si algo tiene mal gusto hay que escupirlo). Si bien Elster no se ocupa directamente de Damasio en esta crítica, en cierto sentido, queda implicado. Se puede decir que, a diferencia de los autores mencionados, Damasio considera que la emoción nos guía a la mejor respuesta porque promueve resultados que se tomarían racionalmente (Damasio, 2006). Sin embargo, también afirma que el defecto en la capacidad de toma de decisiones de los pacientes COF se presenta como indecisión y posposición, y no sólo como mala decisión (Damasio, 1994). La idea es que el mecanismo de emoción, también, permite no posponer la decisión cuando hacerlo es desventajoso para el organismo. ELSTER CRITICA A DAMASIO Elster (1998, 1999) hace, al menos, tres críticas que podemos caracterizar como general, principal y secundaria. En primer lugar, Damasio comete un error al oponer los sentimientos viscerales al cálculo hiperracional de costo-beneficio. Estas no son las únicas dos opciones de un agente que tiene que decidir en una situación de incertidumbre. Ante problemas complejos de toma de decisiones, donde la racionalidad parece ser insuficiente, los agentes pueden tirar una moneda (reglas de dedo). Sin embargo, como Elster mismo reconoce, esto no invalida el hecho de que en situaciones problemáticas muchas personas recurran a los sentimientos viscerales. Cuando las personas se enfrentan a situaciones nuevas y no disponen de una regla de dedo, algunas posponen su decisión 2 Elster usa el término psicología en sentido amplio e incluye la neurobiología. indefinidamente mientras que otras toman alguna decisión basadas en alguna característica sobresaliente. En relación con esto se presenta la crítica que llamamos secundaria. Esta objeción ataca el mecanismo por el cual la emoción actúa como marcador positivo (resalta opciones) o negativo (elimina sin esfuerzo cognitivo alternativas). Para Elster (1998), Damasio recurre al proceso regular de refuerzo sin usar el término y el problema reside en que la caracterización que hace de este mecanismo no cumple con los principios de la teoría del refuerzo o, al menos, los cumple rudimentariamente y, de este modo, no puede explicar el rango de comportamiento pretendido (Elster, 1999). Para que el refuerzo implique comportamiento tiene que ocurrir en un lapso breve posteror respecto del comportamiento en cuestión, tiene que hacerlo invariablemente cuando el comportamiento es elegido y el comportamiento tiene que ser uno que se elija frecuentemente. Para Elster los marcadores somáticos no cumplen con estos requisitos. La objeción principal se dirige a lo que Damasio puede postular o no, en base a la evidencia. Elster encuentra dos afirmaciones respecto a la relación entre el defecto de emoción y el de toma de decisión. Una débil, de correlación entre ambas fallas, a la que considera plausible según la evidencia. Otra fuerte, según la cual el defecto emocional puede ser causa del defecto decisiorio. Para Elster, esta última no es aceptable porque la evidencia no permite descartar la posibilidad de que exista un mecanismo común que cause ambas fallas (emoción y decisión). La evidencia que presenta Damasio, según Elster, es la siguiente. En primer lugar, cuenta con un soporte inferencial y de evidencia empírica para la falla emocional. Por un lado, infiere que los pacientes COF tiene un defecto emocional porque tienden a comportarse contra las normas sociales (que muestran conocer). Elster señala que tal inferencia implica una teoría determinada acerca del soporte de las normas sociales. Se trata de la teoría del siglo XIX, según la cual las normas sociales son sostenidas por las emociones de los agentes y de los observadores (vergüenza, orgullo), y no por las sanciones materiales. Por otro lado, Damasio presenta evidencia fisiológica y comportamental directa. Los pacientes COF raramente muestran signos de emotividad. Estos pueden hablar de su condición sin mostrar preocupación. Cuando se les presentan fotografías perturbadoras y cuando juegan el juego de apuesta de Iowa, presentan respuestas de conductancia dérmica que difieren de los sujetos normales. También, presenta evidencia comportamental directa acerca de la falla en la toma de decisiones racional de los pacientes. Estos invierten mucho tiempo en tareas triviales. La falta de emociones viscerales puede ser ventajosa en ciertas ocasiones (le permite no perder la calma si su auto se resbala en el hielo) y desventajosa en otras (no puede decidir la fecha para un próximo estudio médico y alguien tiene que decidir por él). En la tarea de apuesta, los pacientes COF tuvieron una peor performance que los controles normales. La explicación ofrecida señala que estos pacientes no tienen la capacidad de ser motivados por representaciones mentales de estados futuros. Estos pacientes pueden generar emociones cuando pierden dinero (esto es medido en conductancia dérmica) pero no pueden generar respuestas anticipatorias en el período inmediatamente posterior a la elección de un mazo malo. De esta manera, no pueden aprender de sus errores y cuando se vuelven a enfrentar un mazo que les generó una pérdida lo vuelven a elegir. Para Elster, esta evidencia le permite a Damasio argumentar plausiblemente que (i) la ausencia de emoción causa (ii) un comportamiento social defectuoso, y que la (iii) inhabilidad de ser motivado por representaciones de eventos ausentes causa (iv) una toma de decisiones defectuosa. Sostener que (i) y (iv) tienen a ir juntos es una afirmación plausible. Sin embargo, falta mostrar que (i) es la causa, o una causa, de (iv). El argumento de Damasio parece ser que (i) causa (iii). Los eventos futuros ganan significado emocional a través de los marcadores somáticos anudados a su representación. Sin embargo, nada en los datos excluye la hipótesis contraintuitiva de que el mismo daño cerebral que induce la ausencia de emoción cause la inhabilidad de ser motivado por representaciones de eventos no presentes y, de eso modo, cause el defecto en la toma de decisiones. Hay correlación pero no se puede afirmar que también existe causalidad. Es más, como señalamos antes, Elster considera rudimentario el mecanismo causal propuesto para ligar las emociones a las decisiones, no cree que se adecuarse al rango de casos que pretende explicar. CONCLUSIÓN El enfoque de la elección racional estándar pierde poder explicativo al no poder incorporar la influencia de las emociones que socava la volición. Se ha sugerido que el estudio de la relación entre emoción y comportamiento puede colaborar en la explicación de cuestiones no resueltas, como las relacionadas con el autointerés. La experiencia cotidiana indica que las emociones pueden influenciar las decisiones que tomamos. Esta puede experimentarse al momento de tomar la decisión, como consecuencia de las decisiones tomadas y, además, las emociones cumplen un rol como un afecto que es recordado y anticipado para la toma de decisión. El interés de la economía por el rol de las emociones en la toma de decisiones ha sido influenciado por los estudios neurobiológicos. Estos afirman que la emoción aumenta nuestra capacidad para llevar a cabo buenas decisiones. Elster no está de acuerdo con esto y sostiene que la emoción resuelve problemas que fueron creados, en alguna medida, por ésta. Por lo tanto, la capacidad de las emociones para suplir y aumentar la racionalidad no existiría si estas no la socavaran. Por otro lado, señala que plantear que la emoción viene a llenar el espacio que existe entre el comportamiento reflejo y la acción perfectamente racional, lleva implícita la premisa de que la racionalidad implica una ‘adicción a la razón’. En este trabajo nos hemos referido a la teoría neurobiológica de los marcadores somáticos (Damasio, 1994), que otorga un papel a la emoción en la toma de decisiones, a través de un mecanismo constituido por ésta y que opera por medio del aprendizaje. Elster sostiene que la evidencia presentada por Damasio le permite establecer una correlación entre el defecto de emoción y el defecto en la toma de decisiones pero no causalidad. Por otro lado, señala que el mecanismo propuesto por Damasio para explicar la influencia de las emociones es rudimentario y no puede explicar el rango de acciones pretendido. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Bechara, A. et al. (1994). Insensitivity to future consequences following damage to human prefrontal cortex”. Cognition. 50, 7-15. Bechara, A. et al. (2000). Emotion, Decision Making and the Orbitofrontal Cortex. Cerebral Cortex. 10, 295-307. Damasio, A. (1994). El error de Descartes. La razón de las emociones. Barcelona: Andrés Bello ed. Damasio, A. (1998). Emotion in the perspective of an integrated nervous system. Brain Research Reviews. 26, 83-36. De Sousa, R. (1987). The rationality of emotion. Cambridge: MIT Press. Elster, J. (1998). Emotions and Economic theory. Journal of economic literature. 37, 47-74. Elster, J. (1999). Alchemies of the Mind. Cambridge: Cambridge University Press. Hargreaves Heap, S., Hollis, M., Lyons, B., Sugden, R. & Weale, A. (1992). The Theory of Choice: A Critical Guide. Oxford: Blackwell. Johnson-Laird, P. and Oatley, K. (1992). Basic emotions, rationality, and folk theory. Cognition & Emotion. 6, 201-223. LeDoux, J. (1999). El cerebro emocional. Buenos Aires: Ariel-Planeta. Loomes, G., Sudgen, R. (1986). Regret theory: An alternative theory of rational choice under uncertainty. Economic Journal. 53, 271-282. Lowestein, G. (1996). Out of control: Visceral influences on behavior. Organizational behavior and human decision processes .65, 272-292. Schwartz, N. (2000). Emotion, cognition, and decision-making. Cognition & Emotion. 14, 433-440.