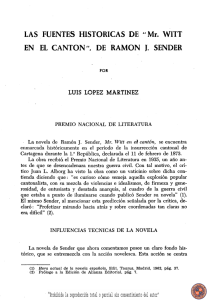

RAMÓN J - en Xarxa

Anuncio