Fragmentos de una educación finlandesa

Anuncio

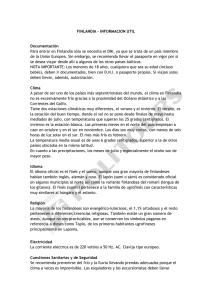

ENFOQUE Fragmentos de una educación finlandesa Finlandia, Finlandia, Finlandia. Cada vez que se discute sobre el estado de la educación en el mundo, Finlandia aparece como una sombra luminosa en la que habría que inspirarse. El modelo, extraordinario por sus condiciones objetivas pero también por su amplitud y eficacia, desvela tanto a los latinoamericanos como a los propios europeos, especialmente a los españoles, quienes tienen uno de los estándares de rendimiento educativo más bajos de la Unión Europea. Pero cuando estas referencias aparecen, son tomadas –casi siempre- en la frontera que divide la vida del sueño. La realidad social de cualquier país y sus ilusiones utópicas no se llevan bien. Es más lógico –y menos penoso- analizar la situación mediante referencias comparadas. Si se piensa que el sistema escolar de la Provincia de Buenos Aires tiene una matrícula que supera los 4,5 millones de alumnos y Finlandia tiene sólo seis millones de habitantes en todo su territorio (su matrícula escolar es de menos de 600 mil alumnos), el deseo de pensar que Argentina –o Brasil, o México- podría obtener los resultados que Finlandia obtiene en las evaluaciones del PISA (Proyecto Internacional para la Producción de Indicadores de Resultados Educativos de los Alumnos) es más bien una incursión a un estado de delirio o arrogancia. Si Finlandia ha llegado a los resultados con los que hoy se florea en la comunidad educativa internacional no fue, por supuesto, por la mera formulación de un deseo. Fue por la fuerza conjunta de un diseño de la educación como fuerza estratégica del Estado, inteligencia política, tenacidad y paciencia para esperar los resultados deseados en el curso del tiempo. No vemos que esté presente allí la idea de hacer y deshacer constantemente los propósitos cruciales del Estado –algo demasiado presente en nuestras culturas-, sino más bien una idea antagónica: la de seguir un hilo de continuidad racional, el único modo en que los fenómenos de la política pueden convertirse en historia. Según el Forum Económico Mundial, Finlandia era en 2003 el país con la economía más competitiva del mundo. Las cosas no cambiaron mucho desde entonces. Su tasa de natalidad es de 1,7 hijos por mujer, por encima del promedio de la Unión Europea, que es de 1,4. Es el país de Europa con la mayor difusión de periódicos por habitante, 430 por 1.000 (Finlandia es un paraíso de traductores y editores de libros y revistas), una cifra escalofriante para cualquier país de Sudamérica, aún para aquellos con buenos índices de alfabetización. El Estado invierte un 5,8 por ciento de su PBI en educación, algo que otros países también hacen pero con resultados mucho más modestos. Si se especula acerca de la relación de los fineses con la experiencia de lectura, muy arraigada en todas las capas sociales –cuyas diferencias, dicho sea de paso, no son abismales como en América Latina-, podría decirse que esa tradición obedece al clima del país, brutal por sus bajas temperaturas casi constantes pero favorable para desarrollar una cultura introspectiva de interiores. Pero entonces, ¿por qué no sucede lo mismo en Islandia o Dinamarca? En ese marco de índices ejemplares y prosperidad social, resultados de una cultura de la solidaridad y el anticipo de los problemas emergentes, la educación pública es un valor colectivo que nadie discute. Los niños ingresan a la escuela básica a los siete años y egresan a los 16. Las prestaciones de la enseñanza escolar en su primer nivel son responsabilidad de los 450 municipios, encargados de impartir educación en cerca de 4 mil establecimientos primarios durante 190 días de clases y distribuir útiles y textos a todos los alumnos, quienes además almuerzan gratuitamente en sus aulas y son trasladados sin cargo si sus hogares se encuentran a más de cinco kilómetros de donde deben concurrir. Esa gratuidad en la enseñanza no se detiene en la primera fase del proceso educativo: incluye los cursos superiores y llega hasta el doctorado universitario. Luego de la escuela básica, los alumnos deben elegir entre continuar una línea de bachillerato –que puede cursarse como se quiera en un lapso que va de los dos a los cuatro años- o, en cambio, iniciar una formación profesional de las 75 que se ofrecen en algún instituto o en centros de trabajo, mediante contratos de aprendizaje que se establecen con el sector privado. Pero es tal vez en el bachillerato donde la educación en Finlandia muestra una identidad vinculada de modo directo a contenidos y propósitos. Porque sobre el final del curso se realiza una prueba simultánea en todo el país, que comprende cuatro evaluaciones obligatorias: lengua materna (finlandés o sueco), segundo idioma nacional (finlandés o sueco), idioma extranjero y matemática o ciencias. De las cuatro pruebas que se exigen para la obtención del bachillerato, tres están relacionadas con el lenguaje. En esa inclinación del sistema educativo por la lectura y el uso diverso de la lengua se basa el elevado nivel de comprensión del alumnado. En Finlandia, la lectura no es una frivolidad o un instrumento más del acceso al conocimiento: es el corazón y el espíritu del sistema. Pero también es mucho más que eso: es su materia. A un maestro de educación básica en Finlandia se le exigen, como mínimo, seis años de carrera universitaria. A cambio, obtiene un salario neto de entre 1,6 mil y 2,4 mil euros por sus 37 horas de trabajo semanal, con la ventaja que el incentivo docente funciona por grupos. Si la plantilla de maestros de una escuela cumple con su programa en forma eficaz –como en 2004 fue el caso, entre otras, de la escuela Alppila de Helsinki- puede obtener de la administración una compensación de 28 mil euros en concepto de premio para el grupo. Pero el dinero extra no influye tanto a favor de los maestros como su vocación, el prestigio social con que cuentan en su país y la relación fluida e institucionalizada con la comunidad de padres, con quienes mantienen reuniones periódicas en las que no sólo reportan los contenidos de la enseñanza, sino también –y sobre todo- los métodos de su transmisión. Pero si bien las encuestas refieren la satisfacción de los maestros de Finlandia con su profesión, también señalan que el sistema, inmejorable para casi todo el mundo, podría ser mejor. Allí también se presentan las dificultades históricas de la educación sistemática: algunos alumnos se atrasan, otros ejercen violencia sobre sus compañeros y se revelan dificultades de carácter social en los padres. Pero la escala en la que suceden estos hechos, además de los recursos para resolverlos, se presta de un modo más sencillo a las soluciones. Frente a esas dificultades, aparece una cooperación histórica entre todos los niveles de la educación y un apoyo personalizado al alumno con problemas de aprendizaje. Cuando un alumno del sistema educativo finlandés se atrasa respecto de sus compañeros, la posición de la escuela es, de manera orgánica, esperarlo en términos colectivos. Es decir que los compañeros son quienes se detienen a la vera del camino a rescatar al rezagado. Pero si los problemas de integración en el conjunto persisten, entonces la escuela apela a compensaciones cada vez más intensas, incluyendo la contratación de un maestro particular –que paga el sistema- para reforzar el conocimiento en aquellas áreas que se necesiten. No son gestos sueltos sino hechos que podríamos considerar sociales o políticos, cuyo premio es tener una sociedad con casi un 25 por ciento de egresados universitarios. También podríamos preguntarnos si el éxito del sistema educativo en Finlandia puede separarse del hecho de que el 85 por ciento de su población sea luterana. Aún sin incurrir en fanatismos, algo de la enseñanza de Lutero parece flotar en la sociedad como una nube de influencia. La idea luterana de ser siempre justos y penitentes ha introducido en el pueblo finlandés una carga de responsabilidad que lleva muchos años soportándose, además de una obsesión por cumplir correctamente con el deber. Pero el deber ejercido a rajatabla también tiene sus contraprestaciones negativas. Muchos docentes sufren del síndrome del maestro “quemado” y quedan fuera de circulación. A este síntoma moderno que perjudica al sector hay que agregarle uno mucho más extendido y peligroso: la violencia doméstica. Ya sabemos que el progreso, mientras va avanzando, no puede ocuparse de todo. Recuerdos de una estudiante finlandesa Por Inka Kaakinen, Geógrafa de la Universidad de Helsinki. Fue agosto de 1982. Había cumplido siete años, la edad en la cual se empieza la escuela en Finlandia, y de repente sentí haber alcanzado una fase superior en mi existencia. Podía subir en un colectivo sola y sabía bajar en la parada correcta, la de la escuela, sin que nadie me ayudara o me cuidara. Tenía una nueva mochila roja, libros, unas pequeñas tareas y, claro, un horario como tiene toda la gente grande. Había empezado la escolaridad obligatoria de nueve años en una escuela gratis estatal (así son todas en Finlandia). Mi escuela era de pueblo, en Rajamäki, lo que hoy en día casi ha llegado a ser un barrio dormitorio de la capital del país, Helsinki. Tenía unos 25 compañeros de clase, chicos y chicas, y una maestra que me pareció casi una diosa. Para nosotros poseyó la Autoridad y la Sabiduría Absoluta. Los días fueron divididos en clases de tres cuartos de hora seguidos por un cuarto de hora de recreo. Matemática, finés, biología, historia, geografía… pocas horas y pocas materias en los primeros años, paulatinamente un surtido más amplio y más libertad para escoger entre diferentes alternativas. A partir del tercer grado aprendimos idiomas: primero inglés, luego sueco, después francés o alemán si uno quería. En contrapartida de las materias más teóricas, teníamos clases de música, dibujo, deportes, artes manuales y domésticas. Y una clase de drama una vez a la semana, los viernes. Me encantó. Con mis amigas creamos un culebrón sumamente improvisado e interminable antes que llegaran las telenovelas en el repertorio de los canales de televisión finlandeses, o al menos antes que nosotras supiéramos nada de tal concepto de entretenimiento popular. Creo que nos divertimos más que nuestros compañeros, los espectadores que no tenían la opción de cambiar el canal. Todo el mundo tenía sus preferencias, claro está, pero en una cosa estábamos de acuerdo: lo mejor en la escuela era el recreo. Correr, jugar, esquiar en invierno o hacer una pelea con bolas de nieve, todo lo que se podía llegar a hacer en 15 minutos. Otro favorito era el almuerzo que nos ofrecían a mediodía. Pronto se formaron las rutinas y los días se parecían tanto que no había cómo distinguirlos si no hubiese sido por el cambio del menú del almuerzo. Por lo mismo resaltaron tanto los eventos anormales, todo lo inesperado: las salidas esporádicas con la clase al bosque o a un museo, las fiestas navideñas y de primavera en la escuela, o el día en que a la maestra se le incendiaron los pantalones durante una clase de química. En el séptimo grado entramos en la secundaria y nos convertimos en adolescentes. Los maestros fueron perdiendo su posición como la autoridad incuestionable, los días se prolongaron de cuatro o cinco a unas seis horas de clases diarias. Éramos inquietos, inseguros, rebeldes bulliciosos o ausentes como los adolescentes en cualquier parte del mundo, y la escuela pasó a segundo plano frente a los cambios internos que atravesamos. Se empezó a dividir el grupo entre quienes querían seguir a estudiar el bachillerato y quienes preferían las escuelas de formación profesional. Tenía mis metas poco claras, pero sabía que quería llegar lejos. Geográficamente lejos. Soñaba con países lejanos, tal como la Argentina… De las cuatro pruebas que se exigen para la obtención del bachillerato, tres están relacionadas con el lenguaje. En esa inclinación del sistema educativo por la lectura y el uso diverso de la lengua se basa el elevado nivel de comprensión del alumnado finlandés.