EL ARTE DE MÉXICO: MATERIA Y SENTIDO Octavio Paz

Anuncio

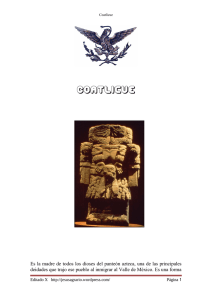

9:15 a. m. 9:34 a. m. 9:35 a. m. 12:05 a. m. 3:10 p. m. 3:30 p. m. EL ARTE DE MÉXICO: MATERIA Y SENTIDO Octavio Paz Diosa, demonia, obra maestra El 13 de agosto de 1790, mientras ejecutaban unas obras municipales y removían el piso de la plaza Mayor de la ciudad de México, los trabajadores descubrieron una estatua colosal. La desenterraron y resultó ser una escultura de la diosa Coatlicue, «la falda de serpientes». El virrey Revillagigedo dispuso inmediatamente que fuese llevada a la Real y Pontificia Universidad de México como «un monumento de la Antigüedad americana». Años antes Carlos III había donado a la Universidad una colección de copias en yeso de obras grecorromanas y la Coatlicue fue colocada entre ellas. No por mucho tiempo: a los pocos meses, los doctores universitarios decidieron que se volviese a enterrar en el mismo sitio en que había sido encontrada. La imagen azteca no sólo podía avivar entre los indios la memoria de sus antiguas creencias sino que su presencia en los claustros era una afrenta a la idea misma de la belleza. No obstante, el erudito Antonio de León y Gama tuvo tiempo de hacer una descripción de la estatua y de otra piedra que había sido encontrada cerca de ella: el Calendario Azteca. Las notas de León y Gama no se publicaron sino hasta 1804 en Roma. El barón Alexander von Humboldt, durante su estancia en México, el mismo año, muy probablemente las leyó en esa traducción italiana. Pidió entonces, según refiere el historiador Ignacio Bernal, que se dejase examinar la estatua. Las autoridades accedieron, la desenterraron y, una vez que el sabio alemán hubo satisfecho su curiosidad, volvieron a enterrarla. La presencia de la estatua terrible era insoportable. La Coatlicue Mayor —así la llaman ahora los arqueólogos para distinguirla de otras esculturas de la misma deidad— no fue desenterrada definitivamente sino años después de la Independencia. Primero la arrinconaron en un patio de 62 III. ARQUEOLOGÍAS CUATRO CUADERNOS. APUNTES DE ARQUITECTURA Y PATRIMONIO la Universidad; después estuvo en un pasillo, tras un biombo, como un objeto alternativamente de curiosidad y bochorno; más tarde la colocaron en un lugar visible, como una pieza de interés científico e histórico; hoy ocupa un lugar central en la gran sala del Museo Nacional de Antropología consagrada a la cultura azteca. La carrera de la Coatlicue —de diosa a demonio, de demonio a monstruo y de monstruo a obra maestra— ilustra los cambios de sensibilidad que hemos experimentado durante los últimos cuatrocientos años. Esos cambios reflejan la progresiva secularización que distingue a la modernidad. Entre el sacerdote azteca que la veneraba como una diosa y el fraile español que la veía como una manifestación demoníaca, la oposición no es tan profunda como parece a primera vista; para ambos la Coatlicue era una presencia sobrenatural, un «misterio tremendo». La divergencia entre la actitud del siglo XVIII y la del siglo XX encubre asimismo una semejanza: la reprobación del primero y el entusiasmo del segundo son de orden predominantemente intelectual y estético. Desde fines del siglo XVIII la Coatlicue abandona el territorio magnético de lo sobrenatural y penetra en los corredores de la especulación estética y antropológica. Cesa de ser una cristalización de los poderes del otro mundo y se convierte en un episodio en la historia de las creencias de los hombres. Al dejar el templo por el museo, cambia de naturaleza ya que no de apariencia. A pesar de todos estos cambios, la Coatlicue sigue siendo la misma. No ha dejado de ser el bloque de piedra de forma vagamente humana y cubierto de atributos aterradores que untaban con sangre y sahumaban con incienso de copal en el Templo Mayor de Tenochtitlan. Pero no pienso únicamente en su aspecto material sino en su irradiación psíquica: como hace cuatrocientos años, la estatua es un objeto que, simultáneamente, nos atrae y nos repele, nos seduce y nos horroriza. Conserva intactos sus poderes, aunque hayan cambiado el lugar y el modo de su manifestación. En lo alto de la pirámide o enterrada entre los escombros de un teocalli derruido, escondida entre los trebejos de un gabinete de antigüedades o en el centro de un museo, la Coatlicue provoca nuestro asombro. Imposible no detenerse ante ella, así sea por un minuto. Suspensión del ánimo: la masa de piedra, enigma labrado, paraliza nuestra mirada. No importa cuál sea la sensación que sucede a ese instante de inmovilidad: admiración, horror, entusiasmo, curiosidad —la realidad, una vez más, sin cesar de ser lo que vemos, se muestra como aquello que está más allá de lo que vemos. Lo que llamamos «obra de arte» —designación equívoca, sobre todo aplicada a las obras de las civilizaciones antiguas— no es tal vez sino una configuración de signos. Cada espectador combina esos signos de una manera distinta y cada combinación emite un significado diferente. Sin embargo, la pluralidad de significados se resuelve en un sentido único, siempre el mismo. Un sentido que es inesperable de lo sentido. 3:34 p. m. 5:15 p. m. FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA Y PATRIMONIO 5:45 p. m. 63 El desenterramiento de la Coatlicue repite, en el modo menor, lo que debió de haber experimentado la conciencia europea ante el Descubrimiento de América. Las nuevas tierras aparecieron como una dimensión desconocida de la realidad. El Viejo Mundo estaba regido por la tríada: tres tiempos, tres edades, tres humores, tres personas, tres continentes. América no cabía, literalmente, en la visión tradicional del mundo. Después del Descubrimiento, la tríada perdió sus privilegios. No más tres dimensiones y una sola realidad verdadera: América añadía otra dimensión, la cuarta, la dimensión desconocida. A su vez, la nueva dimensión no estaba regida por el principio trinitario sino por la cifra cuatro. Para los indios americanos el espacio y el tiempo, mejor dicho: el espacio/tiempo, dimensión una y dual de la realidad, obedecía a la ordenación de los cuatro puntos cardinales: cuatro destinos, cuatro dioses, cuatro colores, cuatro eras, cuatro trasmundos. Cada dios tenía cuatro aspectos; cada espacio, cuatro direcciones; cada realidad, cuatro caras. El cuarto continente había surgido como una presencia plena, palpable, henchida de sí, con sus montañas y sus ríos, sus desiertos y sus selvas, sus dioses quiméricos y sus riquezas constantes y sonantes —lo real en sus expresiones más inmediatas y lo maravilloso en sus manifestaciones más delirantes. No otra realidad sino el otro aspecto, la otra dimensión de la realidad. América, como la Coatlicue, era la revelación visible, pétrea, de los poderes invisibles. A medida que las nuevas tierras se desplegaban ante los ojos de los europeos, revelaban que no sólo eran una naturaleza sino una historia. Para los primeros misioneros españoles, las sociedades indias se presentaron como un misterio teológico. La Historia general de las cosas de Nueva España es un libro extraordinario, una de las obras con que comienza —y comienza admirablemente— la ciencia antropológica, pero su autor, Bernardino de Sahagún, creyó siempre que la religión de los antiguos mexicanos era una añagaza de Satanás y que había que extirparla del alma india. Más tarde el misterio teológico se transformó en problema histórico. Cambió la perspectiva intelectual, no la dificultad. A diferencia de lo que ocurría con persas, egipcios o babilonios, las civilizaciones de América no eran más antiguas que la europea: eran diferentes. Su diferencia era radical, una verdadera otredad. Por más aislados que hayan estado los centros de civilización en el Viejo Mundo, siempre hubo relaciones y contactos entre los pueblos del Mediterráneo y los del Cercano Oriente. Los persas y los griegos estuvieron en la India y el budismo indio penetró en China, Corea y Japón. En cambio, aunque no es posible excluir enteramente la posibilidad de contactos entre las civilizaciones de Asia y las de América, es claro que estas últimas no conocieron nada equivalente a la transfusión de ideas, estilos, técnicas y religiones que vivificaron a las sociedades del Viejo Mundo. En la América precolombina no hubo influencias exteriores de la importancia de la astronomía babilonia en el Mediterráneo, el arte persa y griego en la India budista, el budismo mahayana en China, los ideogramas chinos y el pensamiento confuciano en Japón. Según parece hubo contactos entre las sociedades mesoamericanas y las andinas, pero ambas civilizaciones poco o nada deben a las influencias extrañas. De las técnicas económicas a las formas artísticas y de la organización social a las concepciones cosmológicas y éticas, las dos grandes civilizaciones americanas fueron, en el sentido nato de la palabra, originales: su origen está en ellas. Esta originalidad fue, precisamente, una de las causas, quizá la decisiva, de su pérdida. Originalidad es sinónimo de otredad y ambas de aislamiento. Las dos civilizaciones americanas jamás 64 III. ARQUEOLOGÍAS CUATRO CUADERNOS. APUNTES DE ARQUITECTURA Y PATRIMONIO conocieron algo que fue una experiencia repetida y constante de las sociedades del Viejo Mundo: la presencia del otro, la intrusión de civilizaciones y pueblos extraños. Por eso vieron a los españoles como seres llegados de otro mundo, como dioses o semidioses. La razón de su derrota no hay que buscarla tanto en su inferioridad técnica como en su soledad histórica. Entre sus ideas se encontraba la de otro mundo y sus dioses, no la de otra civilización y sus hombres. La conciencia histórica europea se enfrentó desde el principio a las impenetrables civilizaciones americanas. A partir de la segunda mitad del siglo XVI se multiplicaron las tentativas para suprimir unas diferencias que parecían negar la unidad de la especie humana. Algunos sostuvieron que los antiguos mexicanos eran una de las tribus perdidas de Israel; otros les atribuían un origen fenicio o cartaginés; otros más, como el sabio mexicano Sigüenza y Góngora, sobrino del gran poeta por el lado materno, pensaban que la semejanza entre algunos ritos mexicanos y cristianos era un eco deformado de la prédica del Evangelio por el apóstol Santo Tomás, conocido entre los indios bajo el nombre de Quetzalcóatl (Sigüenza también creía que Neptuno había sido un caudillo civilizador, origen de los mexicanos); el jesuita Athanasius Kircher, enciclopedia andante, atacado de egiptomanía, dictaminó que la civilización de México, como se veía por la pirámides y otros indicios, era una versión ultramarina de la de Egipto —opinión que debe de haber encantado a su lectora y admiradora, sor Juana Inés de la Cruz… Después de cada una de estas operaciones de encubrimiento, la otredad americana reaparecía. Era irreductible. El reconocimiento de esa diferencia, al expirar el siglo XVIII, fue el comienzo de la verdadera comprensión. Reconocimiento que implica una paradoja: el puente entre yo y el otro no es una semejanza sino una diferencia. Lo que nos une no es un puente sino un abismo. El hombre es plural: los hombres. Los privilegios de la vista. Arte de México, en Obras Completas IV, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2001. Documentación fotográfica de la acción Sometimes Making Something Leads to Nothing, Francis Alÿs, Ciudad de México, 1997. 6:05 p. m. 6:32 p. m. 6:47 p. m. EL ARTE DE MÉXICO: MATERIA Y SENTIDO 65