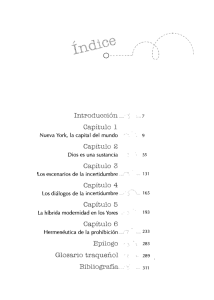

EL TRATAMIENTO DE LA INCERTIDUMBRE EN LA ENSEÑANZA

Anuncio