Los cantos de Maldoror - Centro Provincial del Libro y la Literatura

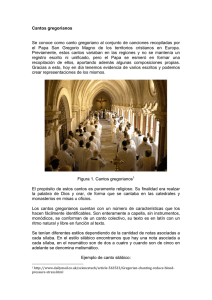

Anuncio