La Catedral - página inicial

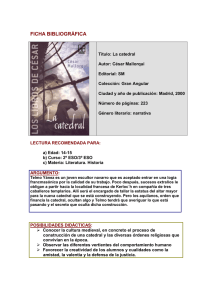

Anuncio