El Roto - Fundación Capitalismo Humano

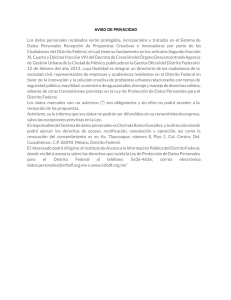

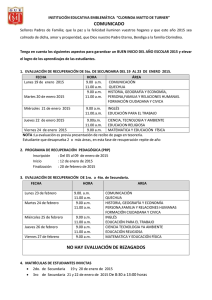

Anuncio