quo vadis - Liberbooks

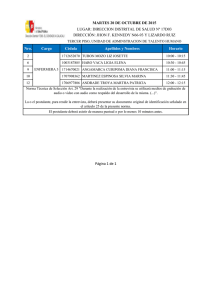

Anuncio

quo vadis sienkiewicz QUO VADIS Autor: Henryk Sienkiewicz Primera publicación en papel: 1896 Colección Clásicos Universales Diseño y composición: Manuel Rodríguez © de esta edición electrónica: 2009, liberbooks.com info@liberbooks.com / www.liberbooks.com Henryk Sienkiewicz QUO VADIS Índice Capítulo I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVIII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 15 23 29 37 47 59 69 79 91 99 109 119 129 137 143 157 171 185 197 XXI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXVII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXVIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 229 233 243 249 255 261 267 275 Epílogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Capítulo I E ra casi mediodía cuando se despertó Petronio. Como de costumbre, se hallaba extraordinariamente fati­ gado. Había pasado la noche anterior en un banquete ofrecido por Nerón, aburriéndose bastante en el curso de una conversación con aquél, con Lucano y con Séneca. Petronio pasaba en Roma por el árbitro de la elegan­ cia, tanto era el esmero con que cuidaba de su atuendo personal. Aquella mañana, al salir del lecho, dirigióse al baño y, al salir, dos forzudos bañeros secaron rápidamente su esbelto cuerpo, friccionándolo con esencias aromáticas. En aquel momento, el esclavo encargado de anunciar los nombres de los visitantes asomó la cabeza por entre los ricos cortinajes para manifestar a su señor que Marco Vinicio —recién llegado de Asia Menor— deseaba verle. En­ tonces Petronio ordenó que le trasladaran al tepidarium —suntuoso lugar donde se hallaba instalado el baño de agua tibia—, disponiéndose a su vez a recibir al ilustre huésped, que era su sobrino, hijo de una hermana mayor de Petronio, casada con cierto cónsul del tiempo de Ti­ 9 Henryk Sienkiewicz berio. Y además de este parentesco, Petronio apreciaba a Marco Vinicio por su belleza atlética y porque era un jo­ ven que sabía siempre comportarse de una manera elegan­ te, cualidad que Petronio valoraba sobre todas las demás. —Bienvenido seas a Roma —saludó al recién llegado—. ¿Qué ocurre en Armenia? ¿Estuviste en Bitinia? —No me alcanzaron las flechas de mis enemigos, pero el Amor me ha herido con sus dardos —repuso Marco Vini­ cio, añadiendo tras una pausa—: A eso vengo... y a pedirte consejo. —Si estás enamorado, es ocioso preguntar si eres corres­ pondido —dijo a su vez Petronio, examinando fijamente el rostro de su sobrino, que acababa de zambullirse en el baño. Y sin darle tiempo a que el joven continuara, añadió: —¿Quieres asistir a la lectura? —Si se trata de alguna obra tuya, tendré mucho gusto en oírla, pero si es de otro, prefiero conversar un rato contigo. —Tienes razón. Cuando Agripina vino de Oriente, tomó a todos los poetas de Roma por locos. ¿Qué quieres que ocurra cuando el César escribe poesías? ¡Ah, pero todos debemos imitarle, procurando no superarle en inspiración! Eso no nos lo perdonaría jamás. De ahí que me dé un poco de miedo el porvenir de Lucano... Poco después, ambos hombres pasaban al frigidario, donde unas esclavas aguardaban ya a su señor. Dos de ellas eran negras y acercáronse respetuosamente a Petro­ nio y a su huésped para untar sus cuerpos con delicados y extraños perfumes de Arabia, mientras otras, que eran hábiles peinadoras, tenían en las manos unos brillantes es­ pejos de acero. Más allá, dos esclavas griegas aguardaban 10 Quo Vadis también su turno para cubrir a sus señores con amplias y ricas togas. Petronio advirtió la sorpresa en el rostro de su sobrino y le dijo, en tono displicente: —Actualmente tengo pocas esclavas. ¿Sabes tú por qué? Pues porque siempre he preferido la calidad a la cantidad. Y ahí las tienes: son bellas como diosas. Pero no dispongo más que de cuatrocientas. Para mí ya es bastante. Además, yo no soy tan egoísta como Barso, ni tan intolerable como Plaucio... Al oír este último nombre, Marco Vinicio inquirió de pronto, irguiéndose: —¿Cómo acude a tu pensamiento el nombre de Aulio Plaucio? ¿Acaso ignoras que estuve en su casa al dislo­ carme la mano en las cercanías de Roma? En el momento del accidente, pasó él casualmente por allí y se ofreció a llevarme a su residencia, donde me curó su esclavo Mer­ cyon. De eso precisamente quería yo hablarte. —¿Es que te has enamorado de Pomponia? —preguntó, curioso, Petronio. —No, no es de Pomponia de quien estoy prendado. Es de una muchacha de la que ni conozco siquiera el nombre. Creo que se llama Calina, pero en su casa la llaman Ligia, por ser hija de padres ligios. ¡Qué extraña casa es la de los Plaucio! —Vinicio hizo una pausa y prosiguió—: En ella se cobija una multitud; y en los jardines de Subi hay paz y silencio. Y allí es donde conocí a Ligia. La vi una mañana en la fuente del jardín y te aseguro que es la muchacha más bella que mis ojos contemplaron jamás. Después la vi otras dos veces y desde entonces no conozco la tranquili­ dad, ni deseo otra cosa que su cariño. 11 Henryk Sienkiewicz —Pero bueno, ¿de quién se trata concretamente? —pre­ guntó, lleno de curiosidad, Petronio—. Si es una esclava, puedes comprarla. Con decírselo a Plaucio... —No es ninguna esclava —le interrumpió Vinicio—. La historia no es larga y voy a satisfacer tu curiosidad. Van­ nio, rey de los suevos, que residió durante bastante tiempo en Roma, cuando fue arrojado de su país, volvió nueva­ mente al trono merced a Druso. Pero sus triunfos en la guerra cambiaron su carácter y volvióse arbitrario y cruel, lo cual provocó el descontento en su país y en los vecinos. En vista de ello, Vannio y Sidón, hijos de una hermana de Vannio el rey, unidos a los hijos de Vibilio, rey de los herumduros, decidieron que saliera otra vez de su reino y probara suerte en Roma... jugando a los dados, en los que tú sabes cuánta habilidad poseía. —Sí —afirmó Petronio—. Eso ocurrió en la época de Clau­ dio. —Estalló la guerra —continuó Marco Vinicio—. Vannio llamó en su ayuda a sus amados parientes los ligios, los cuales acudieron en legiones, dispuestos a conseguir un buen botín. Tantos eran y tan desmedido su afán, que el propio Claudio empezó a temer por la seguridad de sus fronteras. El no tenía el propósito de intervenir y escribió a uno de sus generales, llamado Atelio, rogándole procu­ rara que aquéllos no pasaran nuestra frontera. Los ligios se comprometieron a ello y dejaron en rehenes a algunas de sus gentes, entre las que se hallaban la mujer y la hija de su jefe, pues, como tú no ignoras, los bárbaros llevan sus mujeres a la guerra con ellos. Pues bien: Ligia, la her­ mosa muchacha que se halla en casa de Plaucio, es la hija de aquel guerrero bárbaro. 12 Quo Vadis —¿Y cómo has sabido tú todo eso, querido Vinicio? —Por el mismo Plaucio. Los rehenes quedaron en poder de Hister. La madre de Ligia murió poco después y nues­ tro general envió la muchacha a Pomponio, gobernador de Germania por aquel tiempo. Al regresar a Roma, Pom­ ponio la entregó a su hermana Pomponia Grecina, esposa de Plaucio, en cuya casa practican todas las virtudes. Ligia ha crecido, pues, tan virtuosa y buena como su protectora, y tan extraordinariamente hermosa, que la propia empera­ triz Popea, a su lado, parecería más bien un higo de otoño junto a una manzana del jardín de las Hespérides. —¿Y qué pretendes, querido sobrino? —Aspiro a que Ligia sea mi esposa. Al regresar de Asia, pasé una noche en el templo de Mompso, ansiando tener un sueño que revelara mi futuro: y el mismo dios vino a decirme que en mi vida se produciría un cambio radical a causa del amor. —Ligia no es esclava, pero pertenece a la familia de Plaucio y puesto que puede ser considerada como su ahija­ da, bien podrían consentir su matrimonio, si tú hablaras. —Tú no conoces a Pomponia Grecina ni a su esposo Plaucio —contestó rápidamente el joven Vinicio—. Los dos quieren mucho a Ligia, tanto como si realmente fuera su propia hija. —En tal caso, veré de interceder en tu favor. Yo gozo de la amistad de Plaucio, a pesar de que pasa la vida censu­ rando mi vanidad y mi modo de vestir, ostensible y lujoso. Por otra parte, sabe que jamás he sido delator, y que me repugnan ciertos actos de Nerón. —Si hablaras claramente a Plaucio... —insinuó Marco Vinicio. 13 Henryk Sienkiewicz —Lo haré en cuanto él regrese a la ciudad. —Lo hicieron hace un par de días. —Entonces, iremos ahora al comedor y desayunaremos. Una vez reconfortados, nos haremos conducir a la resi­ dencia de Plaucio. 14 Capítulo II L a litera aguardaba ya y en ella se acomodaron Petro­ nio y Vinicio, dando seguidamente las señas de Aulio Plaucio, que habitaba en un barrio llamado Vicus Patri­ cius. Dos negros forzudos y corpulentos levantaron la litera y se pusieron en marcha, precedidos por varios esclavos denominados «pedisequi». —¿Has hablado ya con ella? —preguntó de pronto Petro­ nio a su sobrino—. ¿Sabe Ligia que la quieres? —No pude cambiar con ella ni una sola palabra a este respecto, porque Plaucio, que hablaba sin cesar, me lo impidió. Sobre todo el día anterior al de mi partida, que me encontré con ella en el transcurso de la cena. —¿Y no pudiste ni siquiera hablarle? —Sí. Fue en el jardín, mientras ella llenaba un jarrón. Le dije que acababa de regresar de Asia, que al entrar en Roma me había dislocado un brazo y que había sufrido mucho, pero que, al salir de aquel hospitalario lugar, com­ prendía que el sufrimiento por mi dolencia era mejor para mí que la salud y la diversión. Ligia me escuchaba un poco 15 Henryk Sienkiewicz azorada, como yo. Luego levantó los ojos hacia mí, como si quisiera preguntarme algo... De pronto, huyó de mi presencia. Además, estuve mirando unas extrañas líneas que había estado dibujando ella sobre la arena del jardín. —¿Y qué había dibujado? —preguntó, irónico, Petronio. —Había dibujado un pez. —¡Un pez! —exclamó Petronio—. ¡Qué extraño símbolo! La conversación quedó interrumpida en aquel instante, ahogada por el indescriptible bullicio de las calles en las que se internaban, montados en la litera. Por la Vía de Apolo torcieron hacia el Foro Romano. No era desconocido Petronio entre aquella masa he­ terogénea. En más de una ocasión, Vinicio oyó cómo las gentes murmuraban: «Mirad: es él, es él». Le querían en Roma por su gran generosidad y su ingenio, pero su po­ pularidad creció desde que el pueblo supo que había con­ vencido al César para que anulara la orden de matar a los esclavos del prefecto Pedanio, muerto a manos de uno de aquéllos. La litera que les conducía se detuvo ante la librería de Avirano. Petronio y Vinicio descendieron y el primero compró entonces un lujoso manuscrito, que entregó a su sobrino con estas palabras: —Acepta este regalo mío. El título de la obra era Satiricón. El joven preguntó: —¿Quién es el autor de este libro? —Yo lo escribí —afirmó Petronio—. Pero casi nadie lo sabe. Cuando lo leas, fíjate bien en la escena del banquete de Trimalción. Los versos no me gustan, y hasta me inspiran repugnancia, desde que sé que a Nerón le da también por versificar. 16 Quo Vadis Prosiguieron su camino, deteniéndose poco después ante la casa del joyero, donde Petronio estuvo examinan­ do el vaso que, por su encargo, estaban fabricando, orde­ nando que tan pronto hubieran terminado lo llevaran a casa de Plaucio, a la que llegaron más tarde. Un joven corpulento abrió la puerta y les franqueó la entrada. —¿Has observado que el guardián no lleva cadenas como los esclavos? —dijo Vinicio. —En efecto. Esta es una casa muy extraña, querido so­ brino. Tal vez no ignoras que Pomponia fue algún tiempo atrás acusada de dedicarse a un nuevo culto oriental, que consiste en la adoración de Cristo, según dicen. Pom­ ponia fue juzgada por un tribunal doméstico y resultó absuelta. Varios esclavos se habían adelantado para ofrecerles taburetes y banquillos en los que pudieran descansar los pies. Se notaba en toda la casa una agradable impresión de bienestar y de paz, aunque Petronio comparaba aquella sencilla decoración de la casa de Plaucio con su suntuoso palacio. Era un hombre ya de cierta edad, pero ágil y fuerte todavía. Su cabeza era calva, su rostro ancho y corto, y su nariz semejaba el pico de un águila. Parecía preocupado. Hubiérase dicho que le causaba sorpresa y temor la pre­ sencia en su casa de aquellos dos hombres. Petronio se adelantó, comunicándole el objeto de su visita: expresarle su sincera gratitud por la hospitalidad que había otorgado a su sobrino. Por su parte, Plaucio le dio la bienvenida, añadiendo que era él quien tenía que estarle agradecido, porque no 17 Henryk Sienkiewicz olvidaba la ocasión en que Petronio —valiéndose de su influencia— salvó la vida a Vespasiano, condenado por Nerón tras haber cometido el «delito» de dormirse mien­ tras el emperador recitaba sus versos. Seguidamente, Plaucio descorrió personalmente la cor­ tina que separaba el atrio del «tablinium», quedando a la vista de los visitantes la alegre morada con su peristilo. Al fondo se veía el frondoso jardín, desde donde llegaban risas infantiles. —Son mi pequeño Aulio y Ligia, que juegan a la pelo­ ta —dijo Plaucio, mientras invitaba a los recién llegados a dirigirse hacia aquel lugar. Petronio examinó entonces a la joven, en tanto Vinicio inclinó la cabeza hacia ella, sonriendo al niño, el cual se le acercó para saludarles. Cerca de allí saludaron a Pomponia Grecina. Petronio la conocía ya, por haberla visto en anteriores ocasiones en casa de Séneca, pero no pudo reprimir ante ella la sorpresa que siempre le producía aquella expresión dulce y triste de su rostro. Se trataba realmente de una mujer única, bien distinta de las que Petronio conocía. Al saludarla y darle las gracias por los cuidados que había prodigado a su sobrino, salió de sus labios la palabra «señora», que no se le había ocurrido pronunciar hablando con otras damas de la sociedad romana. En aquel momento entró el pequeño Aulio y pidió a Vinicio que saliera de nuevo al jardín para jugar con él. Pero entró entonces Ligia y el joven la miró embelesado. Luego Petronio se adelantó hacia ella y, en lugar de los términos corrientes del saludo entre romanos, se dispuso a recitar los versos con que Ulises saluda a Náusica: 18 Quo Vadis Ignoro si eres diosa o mortal criatura; mas si habitas, acaso, los valles de la Tierra, que tu padre y tu madre juntos benditos sean, benditos tus hermanos... Ligia escuchó, llena de rubor y con una leve sonrisa en los labios, las estrofas a ella dedicadas. Y como si recitara una lección, con palabras de Náusica, exclamó con dulce voz: Quien eres, claro lo dicen tu cabeza y tu acento... Y echó a correr, como un pajarillo asustado. —Tenemos un maestro griego que enseña a nuestro hijo —explicó Pomponia—. Ligia asiste también a las lecciones, por eso ha replicado en versos de Homero. Es graciosa y viva como un gorrioncillo... ¡Nos hemos acostumbrado tanto a ella! Ligia y Vinicio jugaban como dos niños en el jardín. El muchacho se había despojado de la toga y echaba la pelota a su compañera, quien se esforzaba por alcanzarla al vuelo. Petronio, que contemplaba a Ligia con ojos y alma de artista, exclamó, admirado: —Al pie de su estatua, el escultor afortunado que la inmortalice podrá grabar esta palabra: «Primavera». Plaucio se dispuso entonces a contar a Petronio la his­ toria de Ligia, y lo que de ella y su país sabía. Por su parte, los dos jóvenes, acompañados del niño, se sentaron al borde de la piscina del jardín. Aulio fue a jugar con los peces, que abundaban en aquellas aguas cris­ talinas. Fue entonces cuando Vinicio, con temblorosa voz, 19 Henryk Sienkiewicz continuó la conversación apenas iniciada unos minutos antes: —Salido apenas de la adolescencia, me enviaron a las legiones de Asia. Conozco de memoria algo de Horacio y de Anacreonte, pero no podría expresar en verso todo lo que siento ante la belleza, cuando ésta tiene la virtud de emocionarme. De niño frecuenté la escuela de Mu­ sonio, que nos decía que la felicidad consiste en desear lo que los dioses desean. Los mismos dioses buscan esa felicidad. Yo, Ligia, siguiendo su elevado ejemplo, deseo encontrar la mía. —El joven hizo una pausa y preguntó a su compañera—: ¿Adivinas, tal vez, por qué me expreso en estos términos? —No —respondió ella con débil voz. La conversación fue interrumpida por Plaucio, que apareció en la contigua alameda, al tiempo que decía: —El sol se va a poniente. Hay que preservarse de la humedad del crepúsculo. —No siento el relente del anochecer, a pesar de que voy sin toga —respondió Vinicio. Plaucio habló entonces del suave clima siciliano. Allá, en Sicilia, tenia él vastas propiedades. Y dijo que tal vez cuando se iniciara el invierno se iría a residir en ellas, con todos los suyos Petronio, sentado al lado de Pomponia, se extasiaba en la contemplación del jardín, que con los últimos rayos del sol se llenaba de un encanto mágico e inefable. De pronto volvió la cabeza y fijó sus ojos en el dulce y apacible ros­ tro de aquella mujer incomparable. —Al verte —dijo— no se me oculta lo distinta que es tu vida y tu mundo, de la vida y el mundo en que reina Nerón. 20 Quo Vadis Pomponia elevó sus ojos al cielo y se limitó a contestar, sencillamente: —En el mundo no reina Nerón; en el mundo reina Dios. Plaucio se acercaba en aquel momento, en compañía de Ligia y Vinicio. Para que éstos lo oyeran, Petronio pre­ guntó a Pomponia en voz alta. —¿De modo que tú crees en la existencia de un Dios, de un ser superior a todos nosotros, a todos los dioses que ahora se veneran? —Creo en Dios, sí, Petronio. Un Dios único, justiciero, todopoderoso. En la voz de Pomponia había un inconfundible acento de firmeza, fiel reflejo de su íntimas convicciones. «Cree en un Dios único, justiciero, todopoderoso...», repitió Petronio cuando se encontró nuevamente con Vi­ nicio en la litera. —Si es así, como ella dice, Dios dispone de la vida y de la muerte de los seres humanos. Entonces, ¿por qué Pom­ ponia lleva luto por su hija y llora tanto por ella? Estas ideas tengo que manifestárselas a Nerón, para que vea que estoy fuerte en dialéctica... Y tras una breve pausa, añadió: —Puedes creer, Vinicio, que si hubiésemos comunicado a Plaucio y a Pomponia nuestros propósitos respecto a Ligia, su virtud nos hubiera atajado sin dejarnos terminar. No me atreví a decirles cuál era el móvil de nuestra visi­ ta. Por lo demás, debo alabar sin reservas tu afortunada elección. ¡Qué bella es esa muchacha! Empiezo a dudar que accedan a cedértela como esposa. Vinicio, que hasta entonces había permanecido silen­ cioso, exclamó finalmente con vehemencia: 21 Henryk Sienkiewicz —Si antes la quería, ahora la quiero mucho más todavía. Si yo fuera Zeus, la envolvería en una nube como ese dios hizo con Io. ¡Si pudiera arrancar a Ligia de esa casa para llevarla suavemente a la mía! ¡Oh, esta noche no podré dormir! ¡Creo que haré descuartizar a uno de mis esclavos para que sus desgarrados lamentos me impidan recordar! —¡Cálmate, cálmate, Vinicio! —Ligia tiene que ser mi esposa. Fui a ti en busca de ayuda. Si no puedes prestármela, trataré yo solo de hallar el camino. —¡Te repito que te calmes, Vinicio! Evita violentarte y concédeme tiempo para concebir un plan. Si Ligia quiere por ti abandonar a los Plaucio, ellos no pueden retenerla. Además, tú no ignoras que también ella está herida por Eros: he visto la llama del amor en sus ojos. Espera, es­ pera... Cuando descendió de la litera, Petronio se apoyó en el hombro del joven. —Creo —le dijo— que he hallado ya el camino. —¡Oh, Petronio! ¡Que los dioses te protejan! —Me parece que es un camino inmejorable. ¿Sabes qué te digo, Vinicio? Pues que dentro de pocos días la divina Ligia descansará en tu casa. —Eres más grande que el César —exclamó Vinicio con vehemencia. 22 Capítulo III C umplió Petronio su palabra. Al día siguiente se hizo llevar al Palatino, donde mantuvo una conversación secreta con Nerón. El resultado de la entrevista fue éste: tres días después se detenía ante la puerta de Plaucio un centurión al frente de un pelotón de pretorianos. Corrían entonces unos tiempos terribles e inseguros, de modo que los enviados de tal naturaleza presagiaban siempre la muerte. Al advertir los esclavos la presencia de aquellos soldados, se reunieron en los pasillos prodigan­ do exclamaciones de angustia. Todos supusieron que era a Plaucio a quien los soldados iban a detener. Su esposa Pomponia, estrechamente abrazada a él, movía los labios y pronunciaba silenciosas frases. Pálida como un lirio, Ligia le besaba las manos, mientras el niño se agarraba a la toga de su padre, con el propósito de retenerle. Úni­ camente el propio Plaucio conservaba la serenidad, en su costumbre de contemplar la vida cara a cara y no temer el espectro de la muerte. Hizo callar a la servidumbre y la ordenó que se alejara. 23 Henryk Sienkiewicz —Si llegó mi último momento —dijo entonces a su espo­ sa—, tendremos tiempo de despedirnos. Seguidamente se dirigió al atrio de la casa, donde le aguardaba el centurión Cayo Haita, que había servido bajo sus órdenes en Britania. —¡Salve, Plaucio! Te traigo saludos y órdenes del César. En esta pizarra se hallan escritas las pruebas de que vengo en nombre de él. —¿A qué vienes, Haita? —preguntó Plaucio. —El César ha sabido que en tu casa vive una hija del rey de los ligios, entregada en rehenes en tiempos de Claudio, y como prenda de que las fronteras de Roma habrían de ser respetadas por los bárbaros. Nerón te está sumamen­ te agradecido por la hospitalidad que has otorgado a la joven durante tanto tiempo, pero considera que la mu­ chacha debe estar bajo la inmediata protección del César y del Senado y, por consiguiente, me ordena que me la entregues inmediatamente y sin reservas ni temor. Plaucio se sentía indefenso ante la terminante orden del emperador y, tras unos instantes de vacilación, dijo con voz tranquila y firme: —Espera, Haita. La muchacha te será entregada. Luego se dirigió hacia el otro extremo de la casa, don­ de Pomponia, Ligia y el pequeño Aulio le aguardaban atemorizados e impacientes. —Nadie de nosotros se halla amenazado de muerte ni de destierro —anunció—. Sin embargo, ha llegado a esta casa el mensajero de la fatalidad: se trata de ti, querida Ligia. —Y dirigiéndose a la muchacha, añadió—: Tú, Ligia querida, has sido educada en esta casa como si en ella y de noso­ tros hubieses nacido. Como a hija te amamos, pero bien 24 Quo Vadis sabes que no lo eres. Fuiste dada en prenda por tu pueblo a los romanos, y corresponde ahora al César cuidar de ti. Es él quien te reclama, quien ordena que abandones esta casa. —¡Aulio! —gritó Pomponia, mientras estrechaba en su brazos a la joven—. ¡Mejor sería para ella la muerte! —¡Madre, madre! —exclamó Ligia, entre sollozos. Nuevamente se ensombreció el rostro de Plaucio, quien murmuró: —Hoy mismo iré a ver al César, para suplicarle que dic­ te una contraorden. En tanto, salud, Ligia, y... no olvides que Pomponia y yo bendecimos y bendeciremos siempre la hora en que atravesaste este umbral. ¡Adiós, Ligia! Pomponia condujo a Ligia al «cubiculum», prodigán­ dole palabras de consuelo, de fe y de esperanza, que ha­ cían menos amargas las lágrimas que vertía la joven al despedirse de quienes le habían servido de padres. Despi­ dióse también del pequeño Aulio y de los servidores de la casa. Uno de éstos, extraordinariamente alto y fornido, era un ligio que había entrado con la muchacha en casa de sus protectores. Se llamaba Ursus y, dirigiéndose rodilla en tierra a Pomponia, exclamó: —¡Oh, señora! Permítame ir con ella. Quiero velar por Ligia en el palacio del César. —Tú no eres nuestro esclavo, Ursus —respondió Pompo­ nia—. Perteneces exclusivamente a Ligia. Pero dudo mucho que el César te permita entrar en su palacio. Además, ¿cómo podrías velar por Ligia? —No lo sé, señora. Únicamente sé que las barras de hierro crujen entre mis manos como si fueran trozos de leña seca. 25