Por Zenaida Ferrer

Anuncio

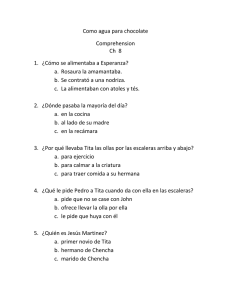

Tita Por Zenaida Ferrer El fuerte olor de cabello de negra chamuscado se desprendía de esa casa desde bien temprano en la mañana, cuando Tita calentaba las tenazas con que estiraba “las pasas” de sus clientas. Ella era una mujer negra imponente: no muy alta, pero tampoco baja; senos túrgidos y provocadores, cintura estrecha, glúteos altos, voluminosos, soportados por muslos tersos y piernas delgadas, típicas de su raza. Cada amanecer la emprendía con su agotadora faena de pasar peina caliente, poniéndose un pañuelo en la cabeza para sujetar las hojas de salvia con que cubría su frente, tal vez en evitación de un posible dolor de cabeza. Las mujeres iban llegando a embellecerse y ella, peluquera improvisada, preparaba los utensilios encendiendo el carbón vegetal que, inicialmente despedía un aromático olor a bosque, y que luego, cuando ya el peine y la tenaza estiraban el cabello, impregnaba el ambiente de un humo pestilente a grasa quemada. Gruesas gotas de sudor iban bañando el rostro y la entrada de los senos de Tita, y sus ojos, pequeños, con el iris azulado a causa de una incipiente catarata, casi permanecían cerrados, mientras repetía el rítmico movimiento de sus manos y brazos estirando pelos, apenas por un peso. Pero Tita no solo era conocida en el barrio por su peluquería, ni porque era costurera de hacer remiendos y empates. No. En el vecindario, las lenguas viperinas entretejían historias, al convertirla en el centro de habladurías mal intencionadas. ¿Envidia de mujeres insatisfechas?, ¿despecho de hombres ignorados?, ¿certeza de brujera que hacía maleficios? Vaya usted a saber. -Es medio santera. -Le clava alfileres a muñecos de trapo que ella misma hace, para invocar al mismísimo diablo. -Hace maleficios para matar al pobre marido. -A nadie se le ocurra mirarla de frente, porque puede convertirte en lagartija. -Tan pronto cae la noche, echa al hijo y al marido a la calle, para recibir al querido. Escuchaba esos comentarios y muchos otros, desde mi inadvertida posición de niña pequeña, pero mi imaginación volaba estimulada y ponía en guardia al duendecillo de la curiosidad. Vivíamos pasillo por medio, en casas de madera, desde cuyos interiores salían todos los ruidos, música y hasta conversaciones, siempre y cuando, de la parte de afuera, estuviera alguien queriendo escuchar. Así que no me era difícil montar guardia en mi pasillo y pegar el oído a la pared de la morada de la fatídica hembra. Y digo hembra con toda intención: quien conociera a Tita, de inmediato notaba la sobresaturación de hormonas femeninas, sus poses de “tengo mucho para darte”, su sexualidad a flor de piel, sus olores de perfumes baratos mezclados con hierbas, que en esa alquimia sí que era experta-. Eso me impresionaba sobremanera. A mi escondite me llegaban fragmentos de conversaciones con sus clientas, regaños rudos a su adolescente hijo, peleas con su marido, muchas veces utilizando palabras soeces, y algo de sus cantos ininteligibles, cadenciosos y en una lengua extraña. Español no era, de eso sí estoy segura. Una vez oí conversar a mis hermanas, una de las cuales preparaba su ajuar de bodas. –Tienes que hablar con Tita. Ella hace unos “bobitos” muy atrevidos, dijo una. Así hablaban en relación con la ropa íntima atractiva que debía ser usada en la luna de miel, lo cual era parte del reconocimiento tácito que hacían las mujeres a Tita en cuanto a las cosas relacionadas con el sexo. Vigilando y vigilando, en portales oscuros como boca de lobo, pues ni una luminaria había en el barrio, de verdad que varias noches después de interminables peleas, vi salir a padre e hijo con rumbo desconocido. Tita se quedaba sola. Había música en su casa y olor a albahaca, a infusión de tila, a sahumerio. Como era lógico, no podía permanecer afuera de noche, así que nunca supe, si venía el amante, ni quién era, ni a qué hora regresaban el esposo y el descendiente. Pero, una noche, mis hermanas mayores se preparaban para ir de fiesta, y una quiso pasar a casa de Tita a que le retocara el peinado. Sigilosamente me pegué a su saya y fui con ella. Mis ojitos quedaron deslumbrados, cuando Tita entreabrió la puerta de su casa y apareció vestida solamente con una combinación de ropón corto de encaje negro y una bata abierta de seda rosada, cargada de lentejuelas y pedrería. “Es una diosa”, pensé. -Estaba esperando a su querido, dijo enseguida mi hermana al llegar a casa. -Qué desvergüenza, acotó mi madre. Así un día y otro, Tita daba de qué hablar. Pasaron meses, años, no sé, un día el marido no estaba más, había muerto al caerse en la calle, borracho a más no poder. Tita se vistió de luto como correspondía, de negro cerrado por un tiempo, luego de blanco, gris y negro combinados. El hijo crecía y un poco que la culpaba de ese trágico fin del padre, pero nada cambiaba en la rutina. Llegada la complicidad de la noche, como una sombra, llegaba el amante. Unas decían que era un hombre de muy buena familia, que tenía esposa e hijos; otras, que era un tarambana, músico y medio poeta, que venía a verla cuando no andaba de parranda por otros lares, lo cierto es que días más, días menos, de la morada de Tita salía esa música amelcochada con que recibía a su amante con todas las luces apagadas, y el olor a incienso, a hierba quemada flotando en el aire. ¿Quién se cansó primero? ¿El querido?, ¿ella misma?, ¿la presión del hijo ya joven y fuerte?, ¿o las vecinas se dieron por vencidas y dejaron en paz a los amantes? No lo supe antes, no lo sé ahora, porque la vida corre de prisa y me tocó irme del pueblo a estudiar fuera de allí. Cuando volvía a mi casita, siempre iba a saludar a Tita. La última vez que la vi, lloramos juntas. Ya yo era una mujer de más de 20 años y ella una anciana con los ojos totalmente velados por una telaraña blanca que le impedía ver. -Soy Zenaida, la hija de Juan y Catalina, dije mientras me acercaba a su sillón y le tomaba las manos. Ella suspiró hondo y atrayéndome hacia sí, exclamó con lágrimas corriendo por su rostro, todavía terso a pesar de los muchos años: -No puedo verte, no puedo verte, pero sé que escribes, mi nieta me lee tus trabajos en el periódico. ¿Podrías contarles a todos que solo he sido una mujer intentando ser feliz? Y me dio un sonoro beso que me llegó al alma. Imagen: Anabel Saldaqui