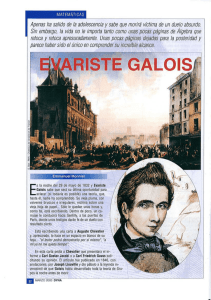

El elegido de los dioses

Anuncio