Gorriti_Panoramas de la vida II

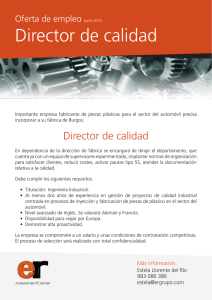

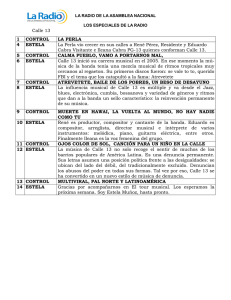

Anuncio