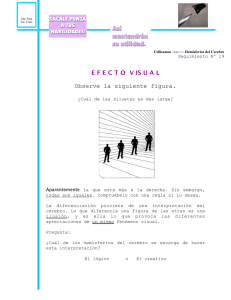

Leer la mente

Anuncio