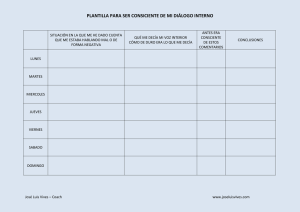

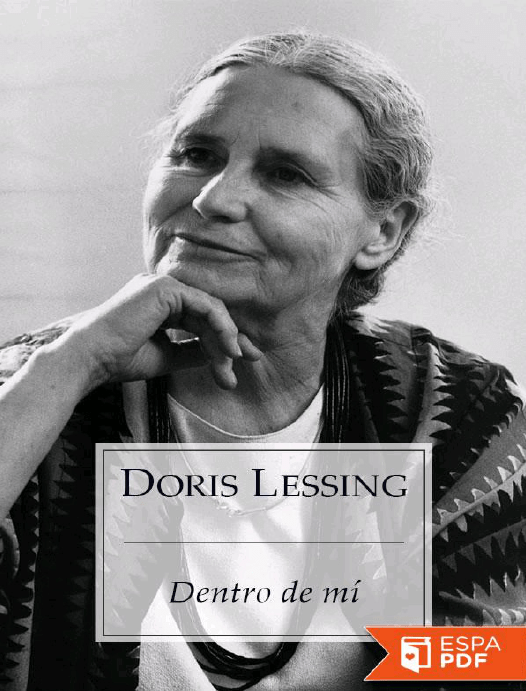

Dentro de mí

Anuncio