LIBRO – Michael Punke - Aullidos de la Calle

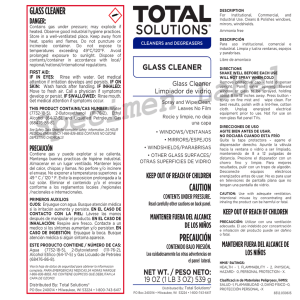

Anuncio