Untitled - Creative People

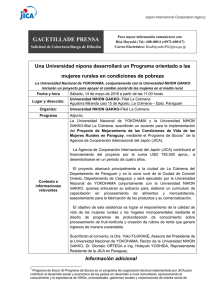

Anuncio