bartleby - Repositorio Institucional SED: Página de inicio

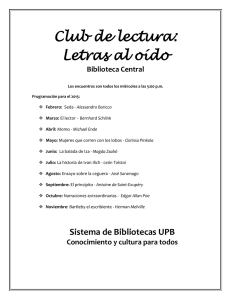

Anuncio