News World

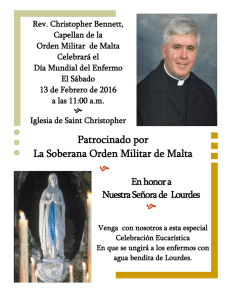

Anuncio