Juan MARTÍN VELASCO

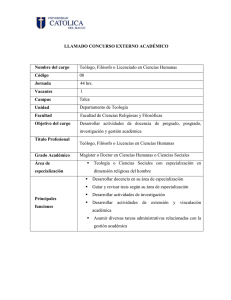

Anuncio

RCatT XXV (2000) 405-415 O Facultat de Teologia de Catalunya Juan MARTÍNVELASCO Dos cosas, independientemente de su elevada calidad teológica, explican, a mi modo de ver, el atractivo de la obra de José María Rovira y su influjo sobre un círculo de personas mucho más amplio que el de las interesadas profesionalmente por la teología. La primera la expresaba perfectamente Eugenio Trías en el prólogo a uno de sus libros: «... Este libro constituye una aportación cultural de primer orden y se halla todo él en diálogo permanente con las corrientes de pensamiento tradicionales y actuales en y desde las cuales debe repensarse la teología.» Tal afirmación puede hacerse con igual justicia del conjunto de la obra de Rovira Belloso. El fundamento para esa afirmación no está tan sólo en las atinadas y siempre pertinentes referencias a las creaciones artísticas, sobre todo literarias y musicales, que esmaltan sus libros. El valor cultural de su teología estriba, además, en la actitud que transparenta de diálogo permanente con las preguntas, las inquietudes, los logros humanos que manifiestan las creaciones culturales de la historia y el medio en el que ha crecido y se ha desarrollado la actividad del teólogo. Un diálogo que discurre en el terreno, común al teólogo y a otros creadores de cultura, de la preocupación y la sensibilidad por lo más verdaderamente humano. Desde este trasfondo se explica el eco muy vivo que despertó la tematización de esa preocupación por el diálogo entre la fe y la cultura contenida en su libro Fe y cultura en nuestro tiempo. La segunda razón del interés que suscita la teología de Rovira radica en una peculiar forma de hacer teología, que tal vez tenga que ver con la personalidad del autor, y en la que intervienen el lugar desde el que reflexiona, los temas abordados, las opciones epistemológicas y su orientación práctica. Probablemente esa forma de hacer teología pueda expresarse de otras muchas maneras. Yo intento resumirlo en la expresión que sirve de título a esta nota con la que me sumo cordialmente al homenaje de sus colegas y amigos: la humanidad del teólogo y la teología que se deriva de haber intuido y descrito con finura de espíritu la humanidad de Dios. 406 JUAN M A R T ~ NVELASCO 1. El peligro de desmesura que comporta el nombre del teólogo Los filósofos han tenido más suerte con el nombre con que se designa su tarea, su función en la sociedad y su vocación personal. Amor a la sabiduría es una profesión de fe y a la vez una declaración de modestia. El nombre de filósofo lleva a la vez la declaración de amor a la verdad: rapimur amore indagandae veritatis, y la confesión de la imposibilidad de poseerla. Se puede ser filósofo -tal vez sea la única forma consecuente de serlo- y confesar que no se sabe nada. El nombre de teólogo, en cambio, comporta una ambición enorme. Nada menos que la de disponer de un saber sobre Dios. La de ser capaz de hacerse una idea sobre Él. El peligro de tal desmesura no es el recurso a un inevitable antropomorfismo -¿cómo podría hablar el hombre de lo supremo si no es recurriendo a las perfecciones que revisten las formas humanas?-, es, más bien, el de representarse a Dios desde criterios tomados del ser humano, atribuyéndole la realización plena de sus aspiraciones, sus deseos, sus imaginaciones. Cuando esto ocurre -y ocurre con más frecuencia de la que cabría pensar- el Dios del teólogo aparece como la suma de omnipotencia, autarquía y omnisciencia que el hombre en sus alocados sueños de grandeza aspira a realizar, y se convierte en una especie de ser perfectamente autosuficiente desde el que se hace muy difícil justificar la existencia de los seres finitos que poblamos el mundo y la historia. Por eso tantas teologías incurren en el defecto denunciado por los ilustrados de haber correspondido a la creación del hombre por Dios de las tradiciones religiosas con la creación de Dios por el hombre, del barro de sus ambiciones alocadas. Con eso el teólogo no hace más que consentir a la tentación de siempre, «Seréis como dioses», de la forma más refinada: representándose a Dios desde uno mismo, convertido en «medida de todas las cosas», y, en primer lugar, de las que están en el cielo. Una de las figuras más ilustres de esta teología desmesurada está representada por el pensamiento ontoteológico que piensa a Dios dentro del marco de una doctrina sobre el ser elaborada por la razón y que lo incluye en ese marco como parte -todo lo eminente que se quiera- de una totalidad definida y delimitada por la razón humana. No es cuestión de definir aquí cuando la teología cae o ha caído en tal desmesura. Baste anotar que lo decisivo no es el contenido de las representaciones con las que la razón humana se refiere a la realidad designada como Dios. Lo decisivo no es que el hombre piense sobre Dios y hable de Él, sino la forma de hacerlo. El nombre de suyo más perfecto, como «ser» o incluso «amor», puede dar lugar a una teología con la que la razón humana se hace cargo de Dios, dispone de Él y lo domina. En cambio, los nombres de suyo más elementales y aparentemente más alejados de poder representar la realidad divina, como «mi roca», «mi baluarte», «mi rey» o «mi pastor», pueden servir de apoyo a una relación de reconocimiento y dar lugar a una respetuosa teología. Tal vez ese «mi» que precede a los últimos términos aducidos sea el indicio de la conversión de la actitud capaz de salvar la razón y el lenguaje humano sobre Dios. Lo que la realidad de Dios, tal como la vive el sujeto religioso, excluye es una forma objetivadora, que reduzca a Dios a objeto de un acto humano -de dominio, de pensamiento, de amor o de deseo- y pretenda expresar en conceptos elaborados por la razón humana la esencia de Dios, lo que Dios sería y no tendría más remedio que ser en sí mismo. «Mi» antepuesto a cualquier nombre relativo a Dios y a «Dios» mismo es la señal de una inversión de la intencionalidad que reconoce la precedencia absoluta de Dios. Es el indicio de una conversión de la razón que se deja iluminar por la luz de Dios en lugar de convertirlo en objeto de su mirada; de una palabra sobre Dios que, lejos de pretender apresarlo, se hace y se sabe eco de la palabra que, previamente, Dios le ha dirigido. Esto no reduce al hombre religioso, al creyente que es el teólogo, a la mudez en relación con Dios; no lo condena a ninguna forma de irracionalismo. Pero, eso sí, le impone una determinada forma de razón y una muy peculiar forma de palabra. La palabra surgida de una relación instaurada por Dios mismo. Es decir, que toda teología, todo pensamiento y lenguaje humano sobre Dios, surge de un previo hablarle. La teología es un lenguaje segundo sobre Dios que supone el lenguaje primario de la doxología y la invocación suscitadas por la precedencia, la presencia previa de Dios, reconocida por la fe, que transforma todo ejercicio de las facultades humanas en relación padecida con Él. En disposición de ser teólogo estaba el hermano lego, sin letras, a quien fray Juan de la Cruz pregunta: «¿Quién es Dios para ti?», y que le responde de forma admirable: «Dios es lo que él se quiere.» Realizada la conversión de la mirada, que supone y comporta una nueva modalidad de razón y de discurso, no importan los conceptos y los nombres, con que el teólogo se refiere a Dios: «ser», «amor», «belleza», «padre», «madre», «señor», «fuerza», «luz», «vida», etc. Surgidos del reconocimiento de una relación que precede al sujeto que los utiliza, todos tendrán algo de nombres para la invocación y la alabanza. Todos serán «flechas» que apuntan más allá del contenido significativo que comportan; todos -y la multiplicación de esos nombres por todas las tradiciones religiosas es la mejor prueba de elloremitirán a la realidad innombrable cuya presencia-ausencia, cuya presencia elusiva en el hombre los ha suscitado. Anotemos que el reconocimiento de este origen para el discurso teológico tiene consecuencias decisivas sobre el estatuto epistemológico de todas sus aserciones y de las palabras que intervienen en ellas. Las primeras no serán afirmaciones relativas a un objeto, un hecho o un conjunto de hechos connumerables a los objetos mundanos y a los acontecimientos históricos; las segundas no serán representaciones especulares que reflejen la realidad a la que designan o aspectos particulares de la misma, con los que pueda pretenderse que coincidan con esa forma de adecuación a la que aspira la verdad lógica. Por surgir de una presencia que sólo se manifiesta en el padecimiento de su ausencia, el discurso del teólogo, como el del místico, a cuya familia creyente pertenece, está sellado por un momento de negación insuperable e irrecuperable. Como M. de Certeau dijo del místico, se puede decir del teólogo que es «aquel o aquella que no puede dejar de caminar y que con la certeza de lo que le falta sabe de cada lugar y de cada objeto que no es eso; que no es posible fijar ahí la residencia, que no es posible contentarse con ello», porque remiten a una realidad que sólo se hace presente como «la ausente de la historia». De los conceptos que utiliza, de las palabras de su discurso podrá decir el teólogo -tendrá que decir si está de verdad curado de la pretensión desmesurada que parece contener el nombre mismo de teología- lo que el alma del Cántico espiritual dice de las realidades mundanas que le traen noticias del Amado: «... y todos más me llagan / y déjame muriendo / un no sé qué que quedan balbuciendo». Bastaría recordar los textos clásicos presentes en todos los grandes representantes de la teología cristiana sobre el apofatismo, la condición negativa de todos los enunciados humanos sobre Dios, para ver que todos ellos son conscientes, como lo son los místicos, de la originalidad radical de su discurso y su lenguaje sobre Dios, en relación con el discurso y el lenguaje relativos a los seres mundanos.' Ese apofatismo, por otra parte, no se reduce a un momento incidental y superable del discurso humano sobre Dios, por el que se retiraría a los conceptos tomados del mundo humano la condición finita que tales conceptos comportan, sin que esto afectase a un contenido significativo que, privado de la condición finita que conlleva en sus realizaciones mundanas, podría ser atribuido, infinitizado, a Dios. La negatividad afecta más radicalmente al conocimiento humano de Dios; comporta la incapacidad humana de conocer a Dios haciéndose una idea de él e impone una forma de conocimiento en la que, en virtud de la presencia constituyente y, por ello, inobjetiva de Dios en el hombre, éste conoce en todo lo que conoce a Dios, pero lo conoce sólo como imprensible, como Misterio, en la medida en que reconoce la luz que hace posible su pensamiento, consiente al amor que origina el deseo que lo atrae irresistiblemente hacia sí, accede a la profundidad sin suelo de sí mismo, desfondándose sobre el abismo de Dios, del que está surgiendo permanentemente. Para los que se sienten incómodos, inseguros, en este apofatismo de los conceptos sobre Dios, convendrá recordar que sólo cuando se lo reconoce como Misterio se lo conoce de forma inconfundible, como el que no teniendo nada en común con todos los seres, puede ser Él y sólo puede ser Él. «Tienes 1. Baste remitir a la colección de textos aducidos por H. DE LUBACen el cap. V de su obra Por los caminos de Dios, trad. castellana, Madrid: Encuentro 1993, pp. 93-109; 21 1-222. LA HUMANIDAD DE DIOS Y LA DEL T E ~ L O G O 409 que ser Tú -decía G. von Lefort a Dios- porque sólo Tú tienes esa manera insistente y diversa de llamar.» 2. La humanidad de Dios No es cuestión de indagar aquí el origen y la historia del uso por la espiritualidad y la teología de esta expresión tradicional. La traducción de la expresión filantropía de Dios, nuestro salvador, por humanitas, humanidad de Dios en la vulgata puede haber servido de base textual a ese uso. El texto de Tit 3,4 nos orienta, además, hacia su significado fundamental. Éste podría resumirse en la comprensión de la revelación de Dios a lo largo de la historia de salvación que culmina en Cristo como la manifestación de un Dios pro-existente, un Dios cuyo ser consiste en ser-para, en la donación de sí, en la generosidad, en el amor al hombre. La proexistencia de Dios tiene su primera manifestación en la comprensión teológica y espiritual de la acción creadora de Dios. pocas expresiones tan felices de esta realidad como la contenida en la «contemplación para alcanzar amor» de los Ejercicios Espirituales de san Ignacio. En ella se desarrolla de forma admirable ese presente continuo contenido ya en el «principio y fundamento»: «El hombre es criado...» En esa contemplación el santo invita a considerar «cómo Dios trabaja y labora por mí en todas cosas criadas sobre la haz de la tierra, id est, habet se ad modum laborantis. Así como en los cielos, elementos, plantas, frutos, ganados, etc., dando ser, conservando, vegetando y sensando, etc ...». Invita a «mirar cómo Dios habita en las criaturas, los elementos dando ser, en las plantas vegetando, en los animales sensando, en los hombres dando entender; y así en mí dándome ser, animando, sensando y haciéndome entender; asimismo haciendo templo de mí seyendo criado a la similitud y imagen de su divina majestad...». Una lectura de la acción creadora que parece desarrollar el texto del evangelio de san Juan en el que la acción sanadora de Jesús en sábado es puesta en relación con el trabajo permanente de la providencia del Padre, a la que hace presente: «Mi Padre sigue trabajando siempre y yo también trabajo» (Jn 5,17). La proexistencia de Dios adquiere los tintes más próximos y familiares de presencia y compañía, a lo largo de la historia de la salvación, con las declaraciones insistentes: «Yo estoy contigo», «yo estaré contigo» dirigidas a los hombres de Dios y a los profetas, que se traducen en la promesa permanente al pueblo: «Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios», y hacen concebir el final de la historia, el destino de la humanidad, como el día en que Dios «habitará con ellos; ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos», enjugando las lágrimas, venciendo la muerte, eliminando el dolor (Ap 21,3-5). Este ser-para y este ser-con como forma propia de ser-Dios se concreta en el Anti- 410 JUAN M A R T ~ NVELASCO guo Testamento en que Dios haga suyos los derechos del pobre y asuma como propia la causa del huérfano, la viuda y el extranjero. Así se explica que en Jesucristo, en quien culmina la revelación de Dios para los creyentes del Nuevo Testamento, se haya manifestado la filantropía de Dios, el amor de Dios a los hombres, la humanidad de Dios, hasta el punto de que en él se le haya descubierto como amor originario. Tengo la impresión de que los teólogos cristianos no siempre han conseguido transmitir con sus discursos la maravillosa buena nueva que contiene la comprensión bíblica de Dios. Probablemente la obra de José María Rovira sea, con otras, una honrosa excepción. Los escritos de los místicos sí lo han hecho con los acentos peculiares que caracterizan a cada uno. Por ser menos conocido, me referiré a san Juan Bautista de la Concepción, el reformador de la orden trinitaria, que vivió unos años después de santa Teresa y a cuya obra se refiere con frecuencia. Con todos los grandes místicos comparte el fraile trinitario la aguda conciencia de la trascendencia de Dios: «Sumo y eterno Bien, visto y no conocido, conocido y no visto», «un inmenso piélago», «piélago del infinito ser»; a quien invoca: <<iOhgrande Dios!» y de quien dice llanamente: «Hay mucho Dios y más que todas las criaturas pueden ver, ni gozar, ni entender.» Pero la conciencia de la trascendencia no comporta para el místico el alejamiento de Dios, su recluimiento en la más compleja lejanía. Al contrario, por ser absolutamente trascendente, puede el Dios de los místicos ser percibido como la presencia más íntima: «Superior summo meo, interior intimo meo» (san Agustín), que por ser «aliud valde» puede ser «non aliud» (Nicolás de Cusa) en relación con el hombre y las cosas creadas. De ahí que reconocer a Dios como Misterio insondable no lleve al místico a recluirlo en una autosuficiencia inaccesible a los humanos. A ese Dios misterioso le hará decir Juan Bautista de la Concepción: «No soy tirano con el hombre», porque toda la sabiduría del místico sobre Dios procede de la relación que Dios ha querido entablar con él: «Él es para mí y yo para Él», y en esta relación Dios se le ha revelado como Dios para el hombre, como Dios pro-existente. Por eso, en una página asombrosa de El recogimiento interiol; y bajo el título: «Cómo Dios sin el hombre se tiene por solo...» el santo trinitario ofrece una lectura de las parábolas de la misericordia del Evangelio de Lucas en la que escribe que «su majestad llama al cielo desierto y así se considera como solo mientras no está en la compañía del hombre...». «Solo el hombre se llevó el corazón de Dios... el hombre solo y Dios solo. Entrambos se ganan y llevan las albricias; el hombre gana a Dios y Dios al hombre; para el hombre el provecho y para Cristo la honra; el hombre criado para solo Dios, Jesucristo solo para solo el hombre.»2 2. SAN JUAN BAUTISTA DE LA C O N C E P C I ~ N ,Obras completas, a cargo de J. Pujana y A. Llamazares (BAC 1), Madrid 1995, pp. 759-761. Comentando la oración atribuida a san Francisco el santo reformador llega a exclamar: «Salga el verdadero retrato y dibujo de los humildes, Francisco, y mirad lo que dice: Deus meus et omnia... ¿Qué decís, Francisco? ¿Que Dios es vuestro y es todas las cosas? ¿Pensáis que decís poco en esas palabras? Ahí encerráis todo lo que pueden decir todos los teólogos del mundo y todo lo que pueden enseñar las escuelas más subidas y levantadas aunque entre la celestial y divina... Decís, santo humilde, que Dios es todas las cosas ...» Pero, si ese Dios que es todas las cosas y todo lo puede es el Dios de Francisco -Deus meus-, el místico se cree con razones para concluir que «el humilde puede todo eso porque es Señor de ~ i o s » . ~ 3. De la humanidad de Dios a la humanidad del teólogo La historia comparada de las religiones, nos muestra con claridad cómo uno de los rasgos comunes a todos los hechos históricos comprendidos con la categoría occidental de religión es la referencia de todos sus elementos: creencias, ritos, prácticas, instituciones, a una realidad de otro orden, invocada y designada como «Dios» en las religiones teístas, e invocada y designada con otros nombres, o por el más riguroso silencio, en otras tradiciones a las que cuadra menos perfectamente el nombre de «religión». La fenomenología de la religión descubre unos pocos rasgos comunes atribuidos a esa realidad superior por las distintas religiones, independientemente de los nombres con que se la invoque. En todas ellas se trata de una realidad trascendente-inmanente; que mantiene con la realidad mundana y con el hombre una relación de la que ella sola tiene la iniciativa; y que constituye el bien último para el hombre, le promete y le procura la salvación. En la idea religiosa de salvación se condensa, con diferentes figuras, lo que en nuestra tradición hemos llamado la condición pro-existente de Dios y resumido en la expresión: la «humanidad de Dios». Pero la historia de las religiones -la de todas las religiones- pone de manifiesto también las dificultades de los sujetos religiosos y de las instituciones y los sistemas que producen para mantenerse a la altura que exige la realidad que los origina. Las distorsiones, enfermedades y perversiones de la actitud religiosa son numerosas. Y como es verdad que corruptio optimi, pessima, sus resultados han sido y siguen siendo nefastos para la'historia de la humanidad. En el origen de muchas de estas perversiones está la idolatna, una raíz que puede revestir formas y aspectos variados. En su esencia, consiste en fabricarse un Dios a la medida humana y reconocer como absoluto, valor supremo y fin último a algo que no es más que el resultado de la proyección de las propias ideas, 3. Ibíd., 997-999, 1019. de los propios deseos y de los delirios humanos de grandeza tomados como criterio y medida de lo real. El resultado del proceso idolatrizador es terrible para el hombre: los ídolos están condenados a decepcionar al hombre en su aspiración más profunda, la aspiración a la salvación. Son, como dice la Escritura, Dioses «que no pueden salvar». Y que no pueden más que esclavizarlo y explotarlo exigiéndole, como los moloch de tantas tradiciones, la entrega de lo mejor de sí mismo. En la idolatría se verifica la verdad de la sentencia evangélica: como proyecto humano de salvar con los propios recursos la propia vida, la idolatría condena al hombre a perderla sin remedio. Es curioso que la idolatría, perversión radical de la religión, revista generalmente formas religiosas. Cada vez que esto ocurre se reproduce el mismo proceso. Un elemento de la vida religiosa o la vida religiosa en su conjunto; una mediación religiosa o el sistema de mediaciones que constituye cada religión, indebidamente absolutizado, pasa a ocupar el lugar que corresponde al Misterio al que la vida religiosa orienta, y se impone al hombre que lo ha instaurado. La ley, el sábado, el sacramento, la institución, pierden su condición de mediación humana del Misterio y se convierten en falsos absolutos que esclavizan al hombre en lugar de salvarlo. La falsa humanización de dios surgida de la desmesura del hombre religioso, la creación de un dios a imagen y semejanza del hombre, tiene como consecuencia inevitable la deshumanización del hombre, su alienación, su sacrificio en aras de una religión pervertida y de un falso dios. No es necesario insistir en la posibilidad de que una teología desmesurada en sus pretensiones caiga en la pretensión idolátrica. La llamada ontoteología es una muestra de ello. Sucede cada vez que «dios», el nombre y el concepto elaborado por la razón del teólogo convertida en criterio de lo real, sustituye al Dios término de la adoración, la alabanza y la invocación del creyente. Tal «dios» criatura de la razón, con frecuencia so capa de «religiosidad», proyecta sobre el Dios de los creyentes los rasgos de una razón humana que se arroga el derecho de definición de la totalidad de lo real. El resultado es que tal comprensión de Dios pierda los rasgos de la pro-existencia, la donación de sí, la humanidad del Dios que se revela a los sencillos, y que esta pérdida se traduzca en la inhumanidad de tal teología. Señalaré algunos rasgos de teologías que, incapaces de reconocer la humanidad de Dios, se tornan teologías inhumanas. Sucede a veces que, a fuerza de hablar sobre Dios, el teólogo cree que puede ponerse en su lugar, conocer su «naturaleza» y gozar de la visión de la realidad sub specie aetemitatis que procura tan privilegiada atalaya. Una atalaya que, naturalmente, queda fuera de los condicionamientos de tiempo y lugar, de lenguaje, grupo humano y cultura que son propios del conocimiento incurablemente finito de todos los humanos, y que le permitiría llegar a un saber ahistórico y transcultural sobre la realidad tal cual es en sí misma para la mirada absoluta -libre de toda referencia y condicionamiento- de Dios ... y del teólogo. Hagamos el pequeño ejercicio de imaginación que supone remitir a este teólogo a las disputas bien humanas sobre la naturaleza de las cosas, sobre la condición humana, sobre las circunstancias para su mejor realización en el mundo, sobre su futuro, sobre los problemas que le plantean los cambios históricos, sobre la interpretación de los hechos y los textos del pasado. ¿En cuántas de estas cuestiones dispondrá nuestro teólogo de un conocimiento sobre la naturaleza de las cosas, del hombre, de la historia, que le impedirán tomar en serio las preguntas de sus coetáneos y le impondrán el «sagrado deber» de decir una palabra autorizada que en otros tiempos ha supuesto un freno para la razón y todavía en el nuestro puede llevarle a atribuirse una autoridad que no es más que el producto de su ilusión? El teólogo dotado de tales prerrogativas tiende a definir consiguientemente lo que él considera «los derechos de Dios» y a erigirse en su esforzado defensor. El resultado de esta usurpación del lugar de Dios por el teólogo es, con frecuencia, que el Dios de las tradiciones religiosas, que se distinguía por hacer suyos los derechos de los pobres, de los que no tenían derechos reconocidos, se convierta en manos de tales teólogos en un Dios que impone obligaciones y normas pesadísimas a las personas, y que parece hecho a la medida para garantizar los derechos y los privilegios de las instituciones que dicen representarle en la sociedad. Las discusiones de Job con sus tres amigos y Elihú, el personaje que viene a apoyar sus razonamientos, escenifican con toda claridad una situación en la que una teología que sabe todo sobre Dios y que desde ese saber dispone de una explicación del sufrimiento del justo intenta imponer a éste la renuncia a toda queja y a toda pregunta, negándole incluso el derecho a proclamar su inocencia. ¿No son una afrenta al sufrimiento de los hombres las teologías y teodiceas que pretenden disponer de razones que lo justifiquen y justifiquen a Dios por su existencia en el mundo? ¿No es un insulto para los que sufren decirles que hay unas razones para su sufrimiento que a ellos se les escapan pero de las que esos teólogos disponen? Un relato del judaísmo muestra una forma muy diferente de teología que, sensible a la humanidad de Dios, se hace ella misma humana. Cuando el pueblo de Israel celebra, ya a salvo de sus perseguidores, el paso del Mar Rojo, mientras las aguas sumergen a los egipcios, aparece Dios solo, retirado y que no participa en la fiesta del pueblo: «¿Cómo voy a celebrar fiestas -confiesa- cuando esos cien mil hijos míos -los egipcios- están sepultados por las aguas?» La actual situación de pluralismo religioso está poniendo de relieve una nueva forma de «falta de humanidad» en la teología o, al menos, en algunas teologías. Forzados a redefinir desde la nueva situación su propia identidad, los teólogos de las diferentes religiones han comenzado a responder al reto que eso supone estableciendo una teología de las religiones que, elaborada desde el interior de la propia fe, se ve «forzada», para salvaguardar la definición de la propia identidad procurada por cada teología, a comprender a los demás en función de sí mismo, negándolos en su alteridad y reduciéndolos a esbozo, semilla o etapa de lo que sólo la propia religión realizaría de forma plena. ¿No sería más consecuente con la humanidad de Dios, con su condición de proexistente, que las religiones nos viéramos invitadas por la nueva situación a reconocer a los otros en su alteridad, a estimar en todo su valor las diferencias, a entrar desde ahí en un diálogo generoso con todos, y a esperar que el diálogo y la colaboración nos permitan una comprensión de la propia identidad más respetuosa de los otros y más cercana a la revelación del Dios pro-existente en el que creemos? Para concluir esta nota, me referiré, de forma más simbólica que discursiva, a las condiciones que pueden conducir al teólogo cristiano del reconocimiento de la humanidad de Dios a la instauración de una teología consecuente con ella y en la que esa humanidad se transparente. El esfuerzo del teólogo, como el del creyente, como el del místico, tiene su origen en el deseo-nostalgia, en el «deseo natural», que el hombre tiene de ver a Dios, de hacerse cargo del impulso creador que lo origina, expresado de las más variadas formas en todas las tradiciones religiosas y del que dan testimonio indirectamente las mejores creaciones humanas. En toda la historia de la humanidad resuenan, dirigidas al más allá de todo, voces pidiendo: «Dime tu nombre»; «muéstrame tu rostro»; «descubre tu presencia / y máteme tu vista y hermosura» ... «apaga mis enojos / pues que ninguno basta a deshacellos / y véante mis ojos...»; «pero, Señor, "yo soy", dinos tan sólo...» (Unamuno). La tentación del hombre, a la que, a su modo, no es ajeno el teólogo, es Ilegar aquí y ahora a la visión a la que aspira, hacerse cargo, por medio de sus ideas, conceptos, representaciones, por medio, también, de sus esfuerzos, trabajos y méritos, de la presencia que lo pro-voca; ponerla frente a sí para saber a qué atenerse, para neutralizar el efecto de maravillamiento, asombro, intranquilidad y necesidad de trascendimiento que provoca en su vida. El creyente, el místico, desde la fidelidad a la presencia-ausencia reconocida, expresa una aspiración más modesta: <<iOhcristalina fuente / si en esos tus semblantes plateados / formases de repente los ojos deseados 1 que llevo en mis entrañas dibujados!» Descubre esa presencia en la creación toda contemplada a la nueva luz de que dota a sus ojos: «Mi Amado las montañas / los valles solitarios nemorosos...» Y suplica, llevado precisamente por la radical novedad del deseo que lo transporta: «Apártalos, Amado, que voy de vuelo...>> El dolor de la humanidad contemplado a la luz de Dios ha llevado a lo largo de la historia, y sigue llevando a los mejores creyentes de nuestro tiempo, a una nueva forma de contemplación, a una nueva forma de mística, a una nueva forma de teología. Nuestro deseo, en la medida en que es deseo de Dios -es decir, que procede de Él y atrae hacia sí-, nos revela un Dios vuelto a su creación, un rostro de Dios vuelto a los hombres, dirigido a los pobres que necesitan la salvación. Por eso, encontrar ese rostro exige dirigir nuestra atención a ellos, a los pobres, como lugar privilegiado donde encontrarlo; la «humanidad de Dios» reorienta así la mirada que se dirige a Él; sana a radice el movimiento del deseo que procede de Él y por eso nos lleva hacia Él; convierte la intención y la opción por la que nos orientamos hacia Él, orientándola hacia aquellos a los que está permanentemente orientada la mirada de Dios. «Los que gustan de visiones y apariciones deberían saber que Dios se muestra en el rostro del pobre», escribió Rahner. Y J. B. Metz: «El Dios que ha puesto Jesús cerca de nosotros no está evidentemente interesado en primer término en cómo o qué pensamos de Él, sino en cómo nos comportamos con los otros». La «humanidad de Dios» hace que la teología, para ser digna de Dios, tenga que ser, en un sentido opuesto al que daba a la expresión Feuerbach, antropología, o, mejor, filantropía. Porque «la gloria de Dios es que el hombre viva» y «el Reino de Dios no es comida ni bebida -no es norma ni institución religiosa que se imponga al hombre- sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo» (Rom 14,17). Juan MARTÍNVELASCO Pto. de Alsasua, 1,2-1 E - 28018 MADRID Summary The article accords Rovira Belloso recognition and praise for his way of practising theology through sensitivity towards everything that is human, which accounts for the echo his work has had beyond theological circles. Meditation on God's humanity was a key moment in that theology. Such meditation entails a way of theologizing without pretending to possess a knowledge of God that would give the theologian a sort of absolute, intemporal and crosscultural insight into human reality as a whole. Meditation on God's humanity should lead to a modest theology, alert to the needs of human beings and open to dialogue with religions and philosophies, overcoming the temptation to make absolute one's own conclusions and systems of religious mediation which tend to justify such conclusions.

![[Vídeo] Teología de la Liberación](http://s2.studylib.es/store/data/003617237_1-e846ec9a3eee643fad7ce63506215201-300x300.png)