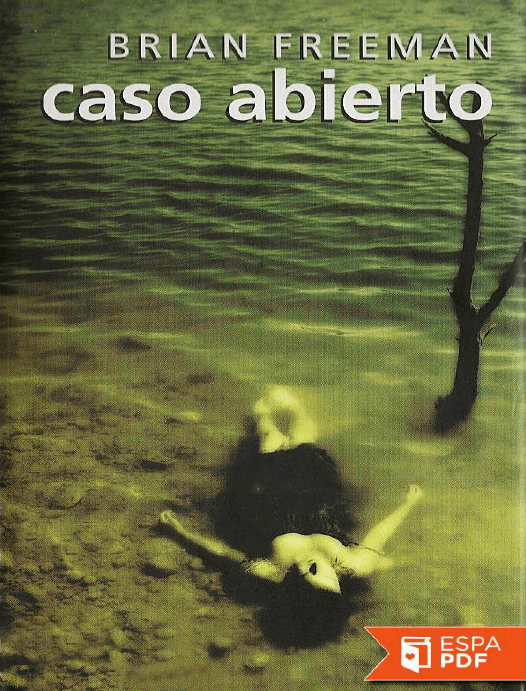

Caso abierto

Anuncio