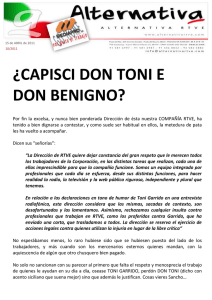

Las apariencias no engañan

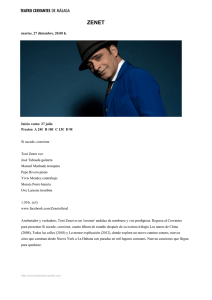

Anuncio