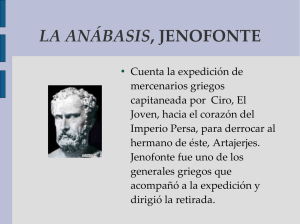

La odisea de los Diez Mil

Anuncio