Narraciones terroríficas - Vol. 1

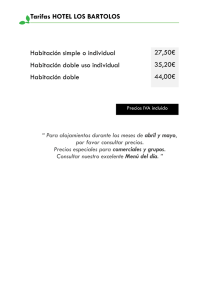

Anuncio