Introducción a la teoría y crítica literaria de la emancipación

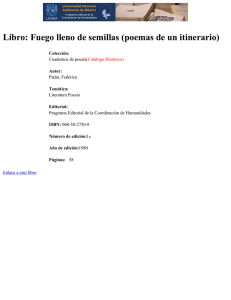

Anuncio