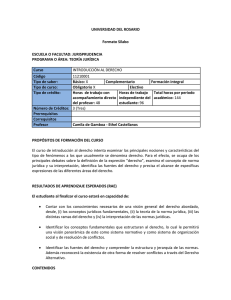

La Investigación Científica y su Propedéutica en el Derecho. Tomo II

Anuncio