Descargar archivo PDF - Universidad de Córdoba

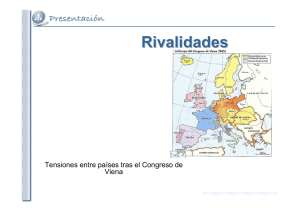

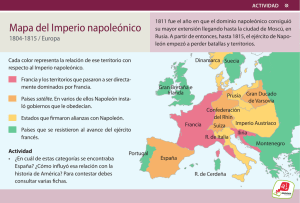

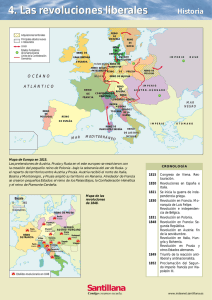

Anuncio

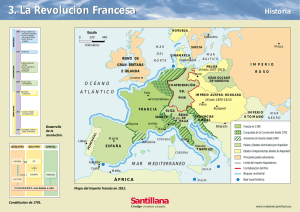

Este libro se encadena, ampliando su dimensión informativa, con la página web www.lamiradacompartida.es El lector, aunando imagen y palabra, encontrará contenidos de apoyo para su lectura, teniendo como fondo los cinco facsímiles de Antonio García Pérez relacionados con la Historia de México. México y España La mirada compartida de Antonio García Pérez Edición de Manuel Gahete Jurado Ricardo Martí Fluxá / Pedro Luis Pérez Frías / Julio Zamora Bátiz / Begoña Cava Mesa / Guadalupe Jiménez Codinach / Manuel Ortuño Martínez / Carmen de Cózar Navarro / Luis Navarro García / Tomás Durán Nieto / Enriqueta Vila Vilar / Patricia Galeana / Antonio García-Abásolo / Joaquín Criado Costa / Raquel Barceló Quintal / Antonio Ángel Acosta Rodríguez / José Marcelino León Santiago / Jesús Esquinca Gurrusquieta / José Manuel Guerrero Acosta Estudio II El marco europeo y español de la intervención tripartita en México Antonio García-Abásolo Catedrático de Historia de América de la Universidad de Córdoba La situación política en Europa a mediados del siglo XIX En la primera mitad del siglo XIX Europa se fue transformando desde la situación de equilibrio entre las potencias que había salido del Congreso de Viena (1815), sobre todo, con motivo del avance de los nacionalismos, que dieron lugar a las unificaciones de Italia y Alemania. En los años treinta quedaron perfilados dos grupos de potencias en el escenario europeo. Por un lado, Austria, Rusia y Prusia, representantes del orden postulado en el Congreso de Viena y del espíritu de la Santa Alianza. Del otro, Inglaterra y Francia, que conformaron una alianza tácita de buen entendimiento en la que Inglaterra dominaba el contexto mundial y Francia el europeo. El equilibrio entre los dos grupos se rompió a causa de las revoluciones de 1848, la caída del Segundo Imperio francés y la unificación de Alemania, dirigida por el canciller Bismarck, una Alemania que acabó convirtiéndose en la potencia dominante en Europa hasta 1914. Los enfrentamientos de mayores repercusiones entre los dos bandos fueron la guerra de Crimea, los procesos de unificación de Italia y Alemania, la Guerra de Secesión norteamericana —que es necesario tener presente aunque sucediera en otro continente— y la guerra entre Francia y Prusia. La guerra de Crimea 1854-1856 Este conflicto se produjo por el intento del zar Nicolás I de extender el Imperio ruso hacia el Mediterráneo mediante el dominio del estrecho del Bósforo, que le permitiría extender su zona de influencia a Grecia y los Balcanes. Con ello, continuaba una línea política que habían comenzado Pedro I, que consiguió una salida al mar Báltico, y Catalina II, que la obtuvo al mar Negro. En ambos mares, Rusia había establecido su hegemonía naval, y Nicolás I veía la oportunidad de llegar por los Dardanelos y el Bósforo a dominar también en el Mediterráneo. Con una excusa menor, relacionada con la protección de los Santos Lugares, el zar declaró la guerra al Imperio otomano, derrotó con suma facilidad a los ejércitos turcos y acabó con su armada en la batalla de Sinope. El fracaso de las potencias que no habían entrado en el conflicto por solucionar el asunto mediante la vía diplomática y la alteración de la situación que implicaba el asentamiento ruso en el Mediterráneo hicieron que Francia e Inglaterra entraran en la guerra. Austria se alineaba con Rusia, pero se mantuvo neutral a pesar de que Rusia había acudido en su ayuda para sofocar las revoluciones italianas en 1848. Aunque los aliados proporcionaron ayuda al Imperio otomano para recuperar las posiciones que había perdido, la acción decisiva se produjo con el asalto a la península rusa de Crimea por la flota francobritánica y el sitio de Sebastopol, su capital, que fue entregada a fines de 1855 después de un largo asedio. Nicolás I tuvo que renunciar a su salida al mar Mediterráneo y los aliados consiguieron convertir los restos del Imperio otomano en un área de influencia, pero el precio que pagaron fue muy alto: las bajas de los contendientes, vencedores y derrotados, pasaron de doscientos mil. Desde el punto de vista de la situación en Europa, Crimea marca el fin de los postulados de Viena, de manera que el flanco que comprendían Austria, Prusia y Rusia se deshizo y estas potencias comenzaron a recorrer un camino separado. El emperador Francisco José de Austria se quedó políticamente aislado por haber asumido una posición de neutralidad, en lugar de acudir en ayuda de Nicolás I. Cinco años después tendría que afrontar en solitario las revueltas nacionalistas dirigidas por Víctor Manuel II de Piamonte, que avanzaron mucho en el proceso de unificación italiana y fueron una muestra más del desmoronamiento del Imperio austríaco. El dominio internacional lo asumieron Inglaterra y Francia, con las que España encontró un vínculo de entendimiento buscando la seguridad del mantenimiento de la españolidad del Caribe español. Se podría decir que mantener Cuba fue la única cuestión claramente asumida por la política exterior española en estos años. Tanto Francia como Inglaterra presionaron a España para que participara a su lado en Crimea, pero España mantuvo su neutralidad, probablemente para la propia defensa de Cuba, porque Rusia negoció con los Estados Unidos un ataque a la isla si España entraba en Crimea con los aliados. El mundo pudo tener información de los episodios de esta guerra, porque fue la primera en la que intervinieron corresponsales y se pudo usar material fotográfico y comunicación telegráfica. Además, España envió equipos de observadores militares — entre ellos el general Prim— que escribieron memorias utilizadas después para los proyectos de mejora del Ejército y la Armada, fundamentados en la modernización de la marina de guerra con buques blindados de hélice, el reequipamiento del ejército, la adaptación de la infantería de marina a las tácticas de la época y la reforma de las enseñanzas en las escuelas militares. En conjunto, suponía una experiencia y unas transformaciones que serían de gran utilidad para un país como España, con territorios coloniales en el Caribe y el Pacífico. De estos esfuerzos salió el ejército que pudo utilizar O’Donnell durante el gobierno de la Unión Liberal: los gastos de Ejército, Guerra y Marina absorbieron entre 1850 y 1870 alrededor del sesenta por ciento de los presupuestos del Estado. Habría que añadir que la falta de un programa coherente de política exterior y los recursos limitados de esa Armada —aunque moderna— hicieron que los resultados no siempre fueran los mejores. Tal vez esa falta de política exterior provocó que España se viera envuelta simultáneamente en varios frentes, y se puso en evidencia que su flota no tenía el número de buques adecuado para afrontar tales operaciones de poderío. Los procesos de unificación de Italia y Alemania Se trató de procesos dilatados, pero aquí interesa considerarlos en su fase final, que se produjo entre los años cincuenta y setenta del siglo XIX. En Italia, la situación tenía toda la complejidad de su división, con el reino de Piamonte, los territorios de las Dos Sicilias de los Borbones, los estados pontificios, los estados de Lombardía y Venecia del Imperio austríaco y los ducados de Parma, Módena y Toscana, gobernados por príncipes austríacos. Los intentos unificadores de 1830 y 1848 fracasaron, pero sirvieron para mostrar la situación de los Estados interesados en el proceso. Por una parte, Francia aspiraba a sustituir el dominio de Austria en Italia por el suyo, a través de una especie de recuperación de las antiguas alianzas de familia de los Borbones europeos de España, Francia e Italia. Esto lo planificó Guizot en tiempos de Luis Felipe de Orleans y lo recuperó, al menos en cierto modo, Napoleón III, que buscó habitualmente la colaboración de España para sus proyectos. De hecho, las cortes de Madrid y París tuvieron estrecho contacto en los años del reinado de Isabel II; no en vano, en la corte advenediza del emperador Napoleón III, estaba como figura estelar la emperatriz Eugenia de Montijo. En el fracaso intervinieron también otros factores, como la eficacia del general Radetzky para derrotar sistemática e implacablemente a los revolucionarios, y la conciencia de que no había en ese momento una nación lo bastante preparada y aceptada por todos como para servir de elemento aglutinante y estimulante de los esfuerzos de las partes interesadas. Al menos, la experiencia de 1848 había mostrado que la unificación no se iba a efectuar con el liderazgo de la Santa Sede ni con el de las ideas democráticas y republicanas de Mazzini; en el horizonte se perfiló para encabezar y mantener los proyectos de unidad el reino de Piamonte con la fórmula política de la monarquía constitucional. El artífice de la unidad italiana fue Camilo Benso, conde de Cavour, primer ministro de Víctor Manuel II de Piamonte. Antes de entrar en el gobierno, Cavour dirigió el periódico Il Risorgimento, que fue plataforma para defender el sistema monárquico constitucional y para acabar con el dominio del Imperio austríaco en Italia. Como primer ministro tuvo la habilidad de mantenerse en el poder el tiempo necesario para aplicar su programa de unificación de la Italia del norte, preparando la proyección europea de Piamonte para conseguir los apoyos políticos necesarios en el conflicto inevitable con el Imperio. Con ideas tomadas de sus viajes por distintos países de Europa, especialmente de Inglaterra, consiguió impulsar el desarrollo agrícola, industrial y financiero del reino, y ponerlo en condiciones de generar los recursos necesarios para su proyección exterior y para conseguir la difusión entre las potencias europeas de su proyecto unificador de Italia. Siguió una política exterior de acercamiento a Francia y aprovechó el conflicto entre Rusia y el Imperio otomano, que dio lugar a la guerra de Crimea, para participar con los aliados atendiendo a la llamada de Inglaterra y Francia. Podía haberse producido un enfrentamiento entre el reino de Piamonte y Austria, pero el emperador Francisco José no apoyó a su aliado natural, el zar Nicolás I de Rusia, que lo había ayudado a sofocar las revueltas independentistas de Hungría. Por tanto, desde principios de la década de los cincuenta, Piamonte tuvo formalmente como aliados a Francia y a Inglaterra y, al final de la guerra, participó en la conferencia de París de 1856, señalándose como el estado de Italia de mayor proyección internacional. En 1858 se establecieron acuerdos entre Francia y Piamonte en Plombières, en los que Napoleón III se determinó a colaborar en el proyecto de unificación de Italia, alentado por la moderación que representaba Cavour frente a las apetencias democráticas y republicanas de Mazzini. Parece que un estímulo decisivo para el acercamiento a Piamonte fue el atentado sufrido por Napoleón III en París, provocado por un italiano exaltado llamado Felice Orsini, que puso artefactos explosivos al paso del carruaje del emperador. Los acuerdos entre Francia y Piamonte se establecieron sobre la base de la futura estructuración de Italia en cuatro estados: en el norte Piamonte más Lombardía y Venecia, que dejarían de ser posesiones de Austria; en el centro un reino encabezado por Toscana; otro con los estados pontificios y Roma; y el reino de las Dos Sicilias en el sur. Piamonte cedía a Francia Saboya y Niza y el tratado se ratificaba con un enlace dinástico entre los Bonaparte y los Saboya mediante el matrimonio de Jerónimo, sobrino de Napoleón III, y Clotilde, hija de Víctor Manuel II. Este pacto generó una considerable tensión con Austria que trató de resolver, sin éxito, Inglaterra por la vía diplomática. Desde el Congreso de Viena, la situación del Imperio austríaco había experimentado una serie de transformaciones que lo llevaron, en último término, a adoptar la fórmula de la monarquía dual (Austria-Hungría) en 1867. El Imperio era un conglomerado heterogéneo de reinos, integrados a su vez por entidades nacionales diversas, y en la primera mitad del siglo XIX tuvo que hacer frente a constantes amenazas de independencia (húngaros, bohemios, serbios, lombardos…). En líneas generales, Austria mantuvo su condición de potencia defensora de los ideales absolutistas de la Santa Alianza, pero tuvo que adoptar medidas modernizadoras, presionada por el desarrollo socio-económico y el crecimiento de la burguesía en detrimento del régimen señorial, de manera que las bases que habían servido para edificar el Imperio fueron dejando paso a otras con ideales distintos. En cierto modo, el Imperio mantuvo la cohesión debido a que su dilatada historia había contribuido a integrar las economías de las naciones que lo componían en una especie de gran mercado, lo bastante armónico en este aspecto como para ser capaz de superar las singularidades étnicas de sus componentes. No obstante, en las fronteras sur y norte del Imperio, Piamonte y Prusia se fueron desvelando como dos naciones dinámicas que alentaron y culminaron proyectos de independencia, la primera en 1859 y la segunda en 1870. Austria declaró la guerra a Piamonte el 23 de abril de 1859, apremiada por problemas económicos y confiando en que su ejército podría hacer una campaña rápida de gastos controlados. Realmente la campaña fue rápida, pero los vencedores fueron Francia y Piamonte, tal vez porque las necesidades militares del Imperio obligaron a Francisco José a mantener abiertos varios frentes simultáneos. Las tropas del mariscal Gyulai invadieron Piamonte, pero fueron derrotadas en Magenta el 4 de junio de 1859; como consecuencia del desastre Gyulai fue destituido. La batalla definitiva del conflicto tuvo lugar el 24 de junio en Solferino, en donde los ejércitos aliados de Napoleón III y Víctor Manuel II derrotaron de nuevo a los austríacos, entonces mandados por el propio emperador Francisco José. A fines de 1859 se acordó la paz, que supuso para Austria, entre otras cosas, la pérdida de Lombardía. Al considerar esta situación, la historiografía no suele reparar en la figura de Maximiliano de Austria, hermano del emperador, pero en estas páginas parece necesario que nos ocupemos de él por dos motivos: porque en esos momentos era gobernador de Lombardía y Venecia y, sobre todo, porque su manera de entender la solución de los problemas en ese gobierno fue completamente distinta a la de su hermano, y es muy interesante tenerla en cuenta para ver con otra perspectiva la marcha de Maximiliano a México y su aceptación del Imperio. Maximiliano había tenido la educación adecuada a un archiduque de la casa de Habsburgo, pero había adquirido un cierto tono liberal muy distinto de los modos políticos de su hermano. Tuvo una gran afición por la literatura, la historia y, en particular, por viajar, de manera que recorrió los países de Europa e incluso llegó a hacer un viaje a Brasil. Es posible que los conocimientos adquiridos por estas vías contribuyeran a hacerlo hombre de mente abierta y con unas componentes “progresistas” en su personalidad que contrastaban con las posiciones políticas que en esos momentos defendía el Imperio. En 1854 ocupó el cargo de comandante de la Marina imperial y en 1857 contrajo matrimonio con Carlota de Sajonia-Coburgo, hija de Leopoldo I de Bélgica, miembro de la nobleza de Baviera, al que los belgas habían elegido rey en 1831, tras independizarse de los Países Bajos. La habilidad de Leopoldo I y los recursos de sus colonias africanas lo habían convertido en el rey más rico de Europa y en uno de los consejeros obligados para las casas reales reinantes en el continente. Después de su matrimonio, Maximiliano recibió el gobierno de Lombardía y Venecia y se estableció con Carlota en Milán, mientras se concluían las obras del Castillo de Miramar, en Trieste, donde habían fijado su residencia definitiva. Apenas había tenido tiempo de contactar con sus nuevos gobernados, cuando comenzó a generarse el ambiente de revuelta nacionalista que llevó a la guerra en 1859. Maximiliano y Carlota afrontaron la tarea de gobierno con un decidido empeño de acercamiento a los italianos, mediante una política tolerante y comprensiva que posibilitara la aproximación a los sectores más moderados entre los nacionalistas. Giovanni Luigi Fontana enumera los valores renovadores y liberales de Maximiliano como gobernador de Lombardía–Venecia de la siguiente forma: intentó cambiar la estructura del gobierno y la administrativa, el ordenamiento fiscal, impulsó la instrucción pública y el desarrollo de la infraestructura más moderna del periodo (ferrocarril). Era una política tan contraria a los planes del emperador, que no es extraño que optara por destituirlo y dejar el poder civil y el militar en manos del mariscal Gyulai, partidario de contener a los milaneses sacando el ejército a la calle. Estima Fontana que la historiografía no ha valorado adecuadamente a Maximiliano, porque en la visión ideológica del resurgimiento italiano fue un personaje que representó un peligro y era mejor marginarlo. Al parecer, las relaciones entre Francisco José y Maximiliano nunca fueron fáciles. Es posible que, en buena parte, el cargo de gobernador de Lombardía–Venecia correspondiera a las presiones de Leopoldo I para conseguir que su hija Carlota tuviera un marido con funciones administrativas dentro del Imperio. De todas formas, teniendo en cuenta el ambiente hostil al dominio de Austria en Italia, se debe entender que no fue un regalo demasiado apetecible. El propio Francisco José y la emperatriz Isabel habían podido experimentarlo a fines de 1856 de manera muy real con ocasión de una visita a Milán. Asistieron en La Scala a la representación de la ópera Nabucco, compuesta por Verdi con ingredientes que reflejaban la situación de opresión; sobre todo el coro “Va, pensiero”, del tercer acto, en el que los prisioneros piden la libertad y que, en esa ocasión, los asistentes al teatro cantaron mirando al palco imperial, identificando las esperanzas del pueblo hebreo con sus aspiraciones nacionalistas. No fue un regalo de gusto el nombramiento, pero todo hace indicar que Maximiliano supo ganarse a los milaneses. Cavour consideró al archiduque un enemigo temible, en cuanto que fue capaz de ganarse a los milaneses con una política que hizo prósperas a las provincias lombardas. Resulta coherente, por tanto, que las primeras medidas de Maximiliano como emperador de México, manteniendo en vigor leyes liberales del gobierno Juárez, sorprendieran a los propios conservadores que lo habían apoyado. En esta línea, viene bien recordar que la historiografía mexicana está revisando la labor de Maximiliano, que se va desvelando como menos extranjerizante y mostrando las vías a través de las que es posible nacionalizar el Segundo Imperio (Erika Pani). Por otra parte, y para seguir considerando elementos que propiciaron la aceptación por Maximiliano del Imperio mexicano, la derrota de Austria supuso la retirada de sus funciones como comandante de la armada imperial. Teniendo en cuenta las malas relaciones con su hermano y la diversidad del ideario político de ambos, Maximiliano se perfilaba como un archiduque sin futuro, sin esperanzas de ocupar funciones de gobierno en el Imperio. Es más, también circunstancias azarosas de estos años italianos facilitaron el acercamiento de los mexicanos promotores de la candidatura de Maximiliano a la corte de Milán y a Trieste. Las operaciones primeras se habían trazado en París con el amparo de Napoleón III, pero la propuesta formal la recibió el archiduque en el Castillo de Miramar, de manos de José María Gutiérrez Estrada. El proceso de unificación de Alemania afectó a la cuestión mexicana en su fase final, en cuanto que las necesidades de la guerra franco-prusiana obligaron a Napoleón III a concentrar efectivos militares en Europa retirándolos de México. El constructor de Alemania fue Otto von Bismarck y para ello empleó —según sus propias palabras— la sangre y el hierro. Antes de dirigir el gobierno de Prusia, Bismarck había desarrollado una interesante carrera diplomática, que lo llevó, entre otros destinos, a las embajadas de San Petersburgo y París, en las que se fue nutriendo de la información que necesitaría después para sus proyectos. En París pudo conocer a fondo a Napoleón III y los entresijos de la política del Segundo Imperio francés hasta que, en septiembre de 1862, Guillermo I lo nombró primer ministro de Prusia. Desde ese momento, Bismarck trabajó para preparar a Prusia como cabeza de la Confederación de Alemania del Norte primero y de toda Alemania después. Fundamentó su labor de gobierno en la formación de una administración eficaz y en la creación del mejor ejército de su tiempo, para lo que pudo contar con la ayuda de Bernhard Von Moltke. La ocasión para formar la Confederación llegó por medio del conflicto suscitado por la anexión a Dinamarca de los ducados de Schleswig y Holstein. Prusia y Austria intervinieron, derrotaron a Dinamarca y se apropiaron de los ducados, en principio en depósito hasta la llegada de un acuerdo. Lo que sucedió, en realidad, fue que las dos naciones terminaron resolviendo el asunto en una nueva guerra, en la que Von Moltke derrotó a los ejércitos austríacos en Sadowa. Después de esta victoria, que marcó la pérdida del predominio de Austria en el Imperio en beneficio de Prusia, se fundó la Confederación de Alemania del Norte, con Guillermo I de Prusia como presidente. En esta guerra, Bismarck contó con la neutralidad de Francia y la ayuda de Italia, que pudo completar su propia unificación con la cesión de Venecia (1866). Para incorporar los estados alemanes en poder de Francia, Bismarck aprovechó la oportunidad que le ofreció un motivo tan aparentemente poco bélico como la candidatura de Leopoldo de Honhenzollern al trono de España, después del derrocamiento de Isabel II. Napoleón III se oponía a ese candidato y pretendía que Guillermo I lo rechazara también formalmente, pero las negociaciones se llevaron de manera tal –pretendidamente por Bismarck– que Napoleón III se vio abocado a declarar la guerra a Prusia. Fue el fin del Segundo Imperio francés, porque de nuevo Von Moltke mostró la eficacia de la máquina militar prusiana y derrotó por completo al ejército francés en Sedán, en 1870. Factores compartidos por España y Mexico en la agitación política de la primera mitad del siglo XIX Jaime Delgado señalaba que la historia de España en el siglo XIX fue en muchos aspectos modelo para el proceso histórico de los pueblos hispanoamericanos a lo largo de esa centuria. Analizando la historia de México, en su relación con España, nos encontramos con similitudes históricas y con diferencias historiográficas. Las similitudes se refieren a la situación política caótica de la era isabelina (1834-1868); también México estuvo sumido en una convulsión política permanente en la primera mitad del siglo XIX, especialmente desde el logro de la independencia en 1821 hasta 1867, con el triunfo del gobierno liberal de Benito Juárez y el establecimiento algo más duradero de la Constitución de 1857. La diferencia historiográfica reside en que la primera mitad del siglo XIX español no ha sido tan atractiva para los historiadores como las épocas que la precedieron y la continuaron, mientras que la historia de México en ese tiempo es objeto de atención constante, hasta el punto de que parece imponerse a los que se acercan a ella de manera inevitable. En España fue la época del liberalismo doctrinario, un liberalismo conservador y pragmático, cuyo oficio político fue la centralización del Estado y mantener el orden dentro del gobierno representativo, y que afrontó la necesidad de construir el Estado y la Administración. Se trataba de conseguir la moderación necesaria del liberalismo revolucionario francés, mediante la inclusión de unas garantías fundamentales destinadas a proteger los derechos de las personas, y en especial de las élites de poder. Frente a este liberalismo exaltado se alzó el moderantismo, con los objetivos del mantenimiento del orden y el fortalecimiento del poder real. El modelo se estableció en torno a la Constitución de 1837, un sistema constitucional y parlamentario que ponía al día el contenido de la Constitución de 1812 y que era fruto del consenso entre los seguidores de las posiciones moderada y progresista. Existía el convencimiento de partida de que era necesario armonizar los derechos de la Corona con las aspiraciones de soberanía del pueblo para conseguir la paz. Entre las bases de la organización política había principios que se barajaron también por los gobiernos mexicanos y que quedaron establecidos en la Constitución de 1857, como la separación de las atribuciones de la autoridad espiritual y temporal, de manera que terminaba la consideración del Derecho Canónico como ley civil y anunciaba la tolerancia religiosa con la libertad de culto. Sin obviar la modificación de la legislación penal para llegar de manera progresiva a la abolición de la pena de muerte. Las viejas fórmulas de los doceañistas ya no servían para dirigir la nación, pero entendiendo que no renunciaron al liberalismo en nombre de la religión, ni a la religión en nombre del liberalismo anticlerical. Tanto en España como en México se aplicaron leyes desamortizadoras y se tomaron medidas para apartar al clero de la acción política, pero se respetó el sentimiento religioso. En México, la capacidad de los gobiernos de legislar en materia religiosa y la adopción de medidas como el control oficial sobre el matrimonio civil y el registro, o la secularización de los cementerios fueron tomadas erróneamente como una persecución religiosa y provocaron notables alteraciones sociales. El fin de la guerra carlista en 1839 generó unas expectativas de esperanza de orden en España, fundamentadas en la reconstrucción material del país y de la administración y en el establecimiento del orden constitucional con la aceptación de todos. Fue una vana ilusión porque la agitación política continuó con el pronunciamiento del general Baldomero Espartero y los ayacuchos, aunque los moderados continuaron su labor de renovación, tomando modelos de sus partidos colegas de Inglaterra y Francia, en los que se destacaba la tolerancia religiosa, la abolición de la pena de muerte por delitos políticos, la posibilidad real, en último término, de hacer políticas reformadoras desde el partido conservador, manteniendo la convivencia política dentro de los límites de la ley y del orden constitucional. En 1843, con la llegada de los moderados al poder, se pudo comprobar que también en el sector de los moderados había elementos dispuestos a utilizar prácticas no arregladas al orden político establecido —o a modificarlo— para conseguir sus fines. De hecho, promovieron la Constitución de 1845 sobre la reforma de la anterior de 1837 y de acuerdo con unos criterios destinados a favorecer el poder de la Corona frente a la soberanía nacional, incuestionable para los progresistas. Es decir, que cuestiones tan fundamentales como el marco constitucional y las leyes —y también el panorama institucional y administrativo— dependían al fin del partido que ocupara el poder. Otro tanto estaba sucediendo en México y, como en España, los disidentes terminaban en el destierro: los mexicanos en Estados Unidos y en Europa y los españoles mediante exilios forzosos en Filipinas. En los dos países la fuerza se impuso a la política y tal vez esa singularidad ayuda a entender que también en los dos países la política fuera cosa de generales. Las consecuencias de vivir en condiciones de permanente excepcionalidad y violencia fueron una Administración precaria y una Hacienda ruinosa. En cierto modo, también se pueden encontrar algunos puntos de similitud entre los objetivos del gobierno de Benito Juárez y los de la Unión Liberal, porque ambos se enfrentaron a gestionar países castigados por guerras civiles, ambos centraron sus esfuerzos políticos en conseguir el acatamiento de todos a una Constitución y ambos lucharon por acabar sus conflictos mediante la generación de leyes que depuraran tanto las tendencias radicales liberales como las reaccionarias. Aunque, como era obligado, para conseguir llevar estos planes a un gobierno estable fue necesario otro general. En España fue Leopoldo O’Donnell, buen conocedor del ámbito colonial español porque había sido capitán general de Cuba entre 1843 y 1848; ocupó la presidencia del gobierno por primera vez en 1856, por segunda en 1858 y por tercera en 1865. Tal vez se pueda llevar el paralelismo entre las situaciones políticas en España y México, sin forzar demasiado las cosas, a la propia animadversión por la monarquía, si se tiene en cuenta que, incluso el sustrato monárquico de la Unión Liberal, bien expresado por la lealtad de O’Donnell a Isabel II, quedó completamente aniquilado por la preferencia posterior de la reina hacia los moderados. Desde 1867, los unionistas fueron un elemento activo en las conspiraciones que terminaron con el destronamiento de Isabel II. En realidad, no era tanto una posición contra la monarquía como contra la propia Isabel II, porque en 1870, por la vía de la elección en el Parlamento —¡curioso procedimiento!—, se ofreció el trono de España a Amadeo de Saboya, hijo de Víctor Manuel II. Hasta esta búsqueda de candidatos no Borbones para un trono entre las casas reales europeas viene a añadir otro elemento común entre España y México en esos años. Una época de desarrollo económico para España El gobierno largo de O’Donnell, entre 1858 y 1863, fue campo propicio para llevar a la práctica las ideas de la Unión Liberal, aglutinando las fuerzas políticas liberales con la colaboración de un valioso sector progresista, los puritanos, del que formaba parte el general Juan Prim. Como resultado se produjo la mejor época del reinado de Isabel II, con una economía en crecimiento, la generación de infraestructuras modernas por el impulso del ferrocarril y el establecimiento de un sistema financiero renovado y eficaz. Los datos no dejan lugar a dudas: se fundaron alrededor de sesenta bancos, se produjo un incremento en la construcción de carreteras de primer orden de seis mil seiscientos ochenta y siete kilómetros en 1855 a nueve mil ochocientos noventa y siete en 1863 y el tendido telegráfico pasó de seis mil seiscientos treinta a diez mil un kilómetros. El comercio exterior se duplicó entre 1852 y 1867, la industria se desarrolló con gran vitalidad, especialmente en el norte de España, en Cataluña y en Andalucía, y toda España fue objeto de la atención de capitales extranjeros atraídos por las atractivas inversiones que generaba este desarrollo general. Infraestructuras y minería necesitaban no solo capitales, sino también técnicos cualificados y maquinaria adecuada de los que España carecía. Se explotaron minas de carbón en el norte y de cobre en el sur de España. España se dotó rápidamente de una infraestructura de ferrocarriles eficaz, a pesar de inconvenientes como el establecimiento de un ancho de vía distinto del europeo: entre 1848 y 1868 se construyeron cinco mil ciento ocho kilómetros de vía. En esta labor se emplearon capitales franceses, ingleses y belgas, especialmente los de las familias Pereire y Rotschild, que fueron secundados por destacadas figuras españolas que brillaron con luz propia en el manejo de las finanzas, la especulación y las inversiones en bolsa. El ferrocarril fue considerado elemento básico para el desarrollo económico y el Estado lo apoyó decididamente construyendo la infraestructura, concediendo subvenciones y apoyando la creación de sociedades de inversión, así como dando un trato fiscal beneficioso para la adquisición de locomotoras, vagones y maquinaria que llegaron de Francia y de Inglaterra. El ferrocarril cumplía una doble función, porque resolvía el problema de la demanda de transporte generada por la industrialización y era, a su vez, un estímulo para el desarrollo de la industria siderúrgica, la explotación del carbón y la actividad minera en general, así como fomentó el transporte de personas dentro y fuera de España. Los años de mayor actividad fueron los del gobierno de la Unión Liberal, también los de mayor apertura a Europa. En el ámbito financiero, una de las personas más fascinantes fue José de Salamanca, abogado, hijo de un médico de Málaga que llegó a ser el hombre más rico de España. Cuenta también con la secuela de extravagancias que suele acompañar a estos personajes: parece ser que se llevó a Madrid a un cocinero de Napoleón III ofreciéndole mejor sueldo. Manejó un patrimonio espectacular, contribuyó a incrementar el de la reina Isabel II y el de otras personas de la corte y fue el financiero por excelencia de su época. Participó en la construcción de la red ferroviaria española con el tendido MadridAranjuez y también invirtió en la red de otros países —como Estados Unidos— con notable éxito, como en casi todas las operaciones que emprendió, aunque al final de su vida terminó su buena estrella financiera en la construcción del barrio de Salamanca de Madrid. Fue un miembro muy activo en la política española dentro de la Unión Liberal, llegando a ocupar el Ministerio de Hacienda y un puesto en el Senado. Isabel II le concedió los títulos de marqués de Salamanca y conde de los Llanos. No está de más recordar que en este mundo de inversiones y especulaciones financieras intervino Juan Prim y, a tenor de las noticias que han llegado hasta nosotros, con menos habilidad que en la política. Su espíritu emprendedor e impulsivo, que no le había funcionado mal en la guerra y en la política, parece que no le valió en los temas financieros. Prim llegó a proponer al gobierno en 1858 un proyecto de ferrocarril desde Vigo a Córdoba, que pasaría por Oporto, Lisboa y Badajoz, en un momento en que el marqués de Salamanca se atrevía con el tendido Madrid-Aranjuez y otros se esforzaban por sacar adelante la línea Langreo-Gijón, unas auténticas minucias si se comparan con la majestuosidad de la línea del general. No tengo noticia de que el gobierno aprobara la propuesta, aunque es claro que no llegó a convertirse en realidad. En cartas a su madre menciona deudas considerables que intervinieron en su decisión de contraer matrimonio con Francisca Agüero, mexicana y sobrina de González Echevarría, ministro de Hacienda en el primer gobierno de Benito Juárez, es decir, del gobierno con el que Prim tuvo que negociar la reclamación de la deuda de México con España. Como señala Antonia Pi-Suñer, Prim no podía ser indiferente ante la situación política y económica de México debido a un doble motivo: esperaba recomponer su patrimonio con lo que su esposa pudiera mover en México —de hecho, Francisca Agüero y el hijo del matrimonio acompañaron al conde de Reus a México— y era consciente de que la deuda con España afectaba directamente a los bienes de la familia de su esposa, porque la Casa Agüero González tenía algunos créditos que reclamaba al gobierno mexicano. La política exterior del gobierno O’Donnell Centro la atención en el gobierno de la Unión Liberal porque fue entonces cuando se produjo la intervención española en México, en realidad, solo uno de los episodios internacionales que España emprendió entonces. En política exterior fueron unos años sorprendentes, caracterizados por la acción de España en el norte de África, en Asia — en colaboración con la Francia de Napoleón III—, en Guinea, en Santo Domingo y en México, por medio del Tratado de Londres de 1861, al lado de Francia y de Gran Bretaña. También el gobierno de la Unión Liberal mantuvo un conflicto bélico en el Pacífico americano con Perú y Chile, en el que se vieron envueltos, aunque con menor implicación, Bolivia y Ecuador. En la mayor parte de estas intervenciones militares, las causas fueron reclamaciones solicitadas por el gobierno español y no satisfechas. Solo la guerra de África tuvo implicaciones territoriales, pero se limitaron a la cesión por Marruecos de unas pequeñas franjas de terreno para asegurar la soberanía de las plazas españolas de Ceuta y Melilla. En conjunto, se trató de acciones destinadas a recuperar el prestigio de España en el mundo y a incentivar la consolidación del gobierno en el interior del país, porque España carecía de recursos suficientes para haber emprendido operaciones de mayor envergadura. Tampoco estaban destinadas a alterar la situación internacional, entre otras cosas porque Inglaterra y Francia lo habrían impedido. Intervención en la guerra de Cochinchina La primera en el tiempo fue la de Indochina, que tuvo lugar entre 1857 y 1862. El motivo que la causó fueron las muertes violentas de algunos nativos cristianos y de misioneros españoles, entre ellos el vicario apostólico de Tonkín, el dominico José María Díaz Sanjurjo, en 1857. También habían muerto algunos misioneros franceses, lo que dio pie a Napoleón III a plantear la intervención como una defensa de la civilización occidental y pidió la incorporación de España. Francia tenía una posición estable en el reino de Annam (Vietnam) para comerciar y deseaba aumentar su presencia en la región, a las puertas de China. España tenía las islas Filipinas desde el siglo XVI, pero rara vez se había planteado en tres siglos de historia realizar una política de expansión desde Manila. En realidad, la política preferente había sido la de ocuparse de las propias islas, que, además, siempre presentaron la dificultad de la colonización efectiva de Mindanao y Joló, las islas musulmanas del sur. Con todo, tanto a Francia como a España les interesaba tomar posiciones que pudieran frenar el expansionismo inglés en la zona. En cierto modo, en sus planes imperialistas para Francia, Napoleón III pretendía recuperar la alianza tradicional con España, la de los antiguos pactos de familia de los Borbones, en la que asumiría un liderazgo seguro porque España era una potencia marginal en clara decadencia, que se esforzaba por mantener los restos de su Imperio. España aportó a esta expedición la base de operaciones de Manila y un contingente de soldados formado en su mayor parte por tagalos filipinos; en la escuadra conjunta solo hubo un barco español porque España tenía los demás en otros frentes abiertos en estos mismos años. Las tropas españolas tomaron Saigón en 1858 y lo retuvieron hasta la firma de los tratados de paz en 1862, por los que se garantizó la libertad de actuación para los misioneros católicos y se concedieron a Francia y a España algunos privilegios comerciales. Francia consiguió el dominio de tres provincias y España solo la promesa de una indemnización pequeña y pagada tardíamente. Pero tampoco España pretendió más: había acudido a la llamada de Napoleón III sin una planificación previa y rompiendo la tradición de no intervención que había caracterizado a la política colonial española en Filipinas. La guerra de África El conflicto con Marruecos, conocido como guerra de África, fue motivado por los problemas con las cabilas en las fronteras de Ceuta. Estas situaciones eran habituales y habitualmente se habían resuelto sin demasiadas complicaciones, hasta que el gobierno de O’Donnell tomó la decisión de intervenir en 1859 porque estimaba que sería una actuación rápida que no ofrecería grandes operaciones militares. Además, serviría para desviar la atención de la opinión pública española desde los problemas internos hacia el exterior, y tampoco estaba de más una actuación de fuerza frente al expansionismo francés desde Argelia. La guerra no tuvo mayores planteamientos tácticos que una marcha desde Ceuta a Tetuán, con un contingente de cuarenta y cinco mil soldados al mando de O’Donnell. El objetivo se consiguió pero con un coste mayor del previsto, porque la marcha se hizo en invierno por un terreno muy difícil y con un deficiente sistema de aprovisionamiento y por la eficacia de la resistencia marroquí, con el añadido de las bajas de soldados españoles a causa de epidemias. El 28 de abril de 1860 se firmó la paz de Tetuán, en la que Marruecos reconoció la soberanía española en sus plazas africanas y concedió unas pequeñas franjas de terreno frente a Canarias, además de una indemnización de guerra. Unos resultados que no se correspondían con el esfuerzo realizado, aunque fueron interpretados por la propaganda patriótica como un gran éxito. De todas formas, el gobierno de O’Donnell consiguió que esta guerra sirviera para unir al país, así como para aumentar el prestigio del ejército y la aureola mítica de algunos de sus generales, como el propio O’Donnell y Prim. La popularidad del conflicto entre los españoles fue tal que de la obra de Pedro Antonio de Alarcón, Diario de un testigo de la guerra de África, se vendieron cincuenta mil ejemplares en la primera edición. La actuación de Juan Prim en esta guerra, y en particular en las batallas de Castillejos y Wad Ras, lo convirtió en un héroe nacional aclamado por todos; la reina Isabel le concedió el título de marqués de Castillejos. Anexión de Santo Domingo La intervención en Santo Domingo y la llamada guerra del Pacífico fueron dos actuaciones dirigidas a reafirmar la condición de España como potencia a considerar internacionalmente en América, así como la manifestación de la vocación de España, todavía difusa en sus contenidos, a liderar el ámbito de la hispanidad con las naciones que habían constituido su Imperio colonial. En estas ocasiones, como en las intervenciones en Cochinchina y en la guerra de África, se pusieron en juego los nuevos medios en buques, equipamiento y tácticas militares del ejército español, en particular una Armada modernizada con barcos de hélice blindados construida según los últimos avances técnicos de la época. Siendo Prim gobernador de Puerto Rico (1847-1848), propuso al ministro de la guerra español Ramón Narváez la conveniencia de que España consiguiera el control sobre la isla, atendiendo a su posición clave para la seguridad del Caribe español. Las estimaciones de Prim fueron que la presencia de un buque de guerra español sería suficiente para que los dominicanos decidieran reincorporarse a España. Después — siempre en la opinión de Prim— una guarnición de quinientos hombres bastaría, sin que hubiera necesidad de dotar a la isla de una administración propia, porque podría pasar a depender de Cuba o Puerto Rico. Parece que no estaba mal encaminado porque el retorno de Santo Domingo a la Corona de España fue una iniciativa del gobierno dominicano proclamada el 18 de marzo de 1861. Con ello buscaban la protección del peligro que suponía la presión de Haití, con una población mayoritaria, distinta e inquieta. El acercamiento a España en busca de protección venía de largo: siendo O´Donnell gobernador de Cuba en los años cuarenta accedió a prestar ayuda al gobierno de Santo Domingo para sofocar una revuelta apoyada por Haití. No obstante, en los años sesenta el gobierno de O’Donnell se mantuvo indeciso sobre la conveniencia de la reincorporación, según el programa que el propio parlamento de Santo Domingo había propuesto: primero ayuda, después protectorado y por último anexión. Las dudas de Madrid fueron tales que los dominicanos llegaron a hacer una propuesta de anexión a Francia, menos aceptable en el escenario internacional. La decisión final la tomó el parlamento de Santo Domingo al declarar la anexión a España, y el gobierno de O’Donnell la aceptó de inmediato. El temor a la reacción de Estados Unidos era entonces menor porque estaban ocupados con la Guerra de Secesión, de manera que no fueron más allá de protestar y aceptar los hechos consumados, como hicieron las demás potencias. La realidad mostró que las dudas del gobierno español no eran infundadas porque Santo Domingo se convirtió en una fuente de problemas. Como los dominicanos que apoyaron y declararon la anexión no eran la mayoría de los isleños, los grupos secesionistas continuaron su actividad guerrillera obligando a España a mantener en la isla una guarnición de treinta mil hombres y a cubrir los gastos correspondientes a la nueva administración. En el gobierno y en la opinión pública española se generó un ambiente poco favorable al mantenimiento de esta situación, que duró hasta 1865, dos años después de la salida de O’Donnell del gobierno de la Unión Liberal. La intervención en los asuntos internos de la república de Santo Domingo, aunque se hubiera producido en las singulares circunstancias de este caso, es decir, por iniciativa de los dominicanos, no fue contemplada con agrado por el resto de las repúblicas americanas, sobre todo por Estados Unidos que, a pesar de su grave situación interna, ayudó en lo que pudo a los insurgentes de Santo Domingo. La guerra del Pacífico (1864-1866) Fue un conflicto de España con Chile y Perú provocado por asuntos pendientes. España había reconocido la independencia de Chile en 1844, pero no había resuelto el reconocimiento de la independencia del Perú. Con todo, el objetivo fundamental de la expedición fue el acompañamiento a la Comisión Científica del Pacífico, con la que Isabel II continuaba la tradición de protección de la actividad científica que sus predecesores habían realizado en América en el siglo XVIII. Se destinaron dos de las nuevas fragatas de la Armada, blindadas y de hélice, para el traslado de los expedicionarios y de paso también para hacer una demostración del poder naval de España en la zona y resolver las reclamaciones pendientes mediante negociaciones con los países respectivos. La Comisión Científica salió de Cádiz en 1862. Las deficiencias diplomáticas de los negociadores españoles dieron lugar a un enfrentamiento armado entre Perú y España, cuyos episodios fundamentales fueron los ataques de Méndez Núñez a Valparaíso y El Callao. Esta intervención de España se destacó igualmente por la falta de previsión y por lo reducido de los objetivos: Méndez Núñez no pudo hacer más porque no tuvo el aprovisionamiento necesario. Antes de que se declararan las hostilidades, los científicos españoles fueron amablemente recibidos en Chile y en Perú, y se trasladaron a América Central, México y California para hacer un reconocimiento de las costas. Estaba previsto continuar el estudio adentrándose en Perú, pero cuando regresaron a Perú se encontraron con el conflicto armado. Algunos regresaron a España y cuatro permanecieron en Perú bajo la dirección de Marcos Jiménez de la Espada para completar el programa de la Comisión hasta diciembre de 1865. Esta expedición, y las anteriores en Cochinchina, África y Santo Domingo, no implicaron nuevas adquisiciones de territorio para España, y no siempre procuraron el prestigio internacional que el gobierno de la Unión Liberal buscó: todo se realizó según la línea de dependencia de Francia y de Inglaterra. Aunque algunas tuvieron el efecto de galvanizar la unidad nacional y el sentimiento patriótico, tampoco puede decirse que el balance político fuera positivo en cuanto al uso de las aventuras exteriores para desviar la atención de los problemas internos. Al final del gobierno de O’Donnell, la diferencia entre los recursos empleados en hombres, equipamiento y dinero sobrepasó en mucho a los resultados. La intervención española en México Es un buen ejemplo de los condicionantes de la política exterior de España, durante el gobierno de la Unión Liberal, la dependencia de Francia e Inglaterra, a cambio de una hipotética defensa de la españolidad de Cuba y las demás posesiones caribeñas. El apoyo a Francia se funda en una vaga política romántica consistente en la alianza de potencias latinas civilizadoras, frente al avance anglosajón de los Estados Unidos, que se habían anexionado más de la mitad de México en 1848 (Tratado de Guadalupe Hidalgo) y parecían ambicionar el resto. En los años de la intervención, los Estados Unidos estaban demasiado ocupados con su propio conflicto entre el norte y el sur como para atender las posibles implicaciones de la deuda mexicana. El motivo de la intervención de España, Francia e Inglaterra en México fue la suspensión del pago de la deuda, decretada por el gobierno de Benito Juárez el 17 de julio de 1861. España había considerado también una afrenta la expulsión del embajador español Francisco Pacheco, aunque difícilmente podía haber continuado su labor con el gobierno de Juárez después de haber favorecido a los conservadores en la Guerra de Reforma. En lo que afectaba a España, las discusiones sobre el pago de la deuda habían ocupado una posición de primer orden en las relaciones con México desde el reconocimiento de la independencia en 1836. La posición de los gobiernos mexicanos había sido habitualmente generosa, responsabilizándose de deudas contraídas en época colonial y permitiendo que un asunto interno, relativo a deudas del Estado mexicano con particulares, se convirtiera en una cuestión externa y fuera tratada por la vía diplomática. Aunque los distintos gobiernos mexicanos siempre reconocieron la deuda y se comprometieron a pagarla, algunos gobiernos conservadores asumieron compromisos internacionales que otros gobiernos liberales consideraron excesivos. La historia de la deuda estuvo sometida casi necesariamente a estos vaivenes políticos en una progresión cada vez más dramática, en cuanto que la situación de permanente conflicto no permitía a México obtener recursos, sino más bien generar más deuda. En cuanto a las intenciones de las potencias del Tratado de Londres, parece que Inglaterra se contentaba con asegurar el cobro de la deuda, pero Napoleón III utilizó la ocasión para formar su proyecto de Imperio latino con Maximiliano de Austria, con el apoyo de los conservadores mexicanos y —quizá en su opinión— la posible ayuda de España. Además, en el entorno inmediato de Napoleón III hubo también una corriente de interés menos sutil, porque su hermanastro, el duque de Morny, estaba metido de lleno como beneficiario de la deuda contraída por el gobierno mexicano con el banquero suizo Jean Baptiste Jecker. La fuerza expedicionaria de nueve mil setecientos hombres desembarcó en diciembre de 1861 en Veracruz, en donde el comisionado español, el general Juan Prim, asumió el liderazgo de las operaciones y pudo negociar, con acuerdo de las partes, una solución satisfactoria de la deuda con el gobierno Juárez. Parecía que el problema se había solucionado por la vía pacífica, pero el comisionado francés se opuso a que su ejército saliera de México. Al contrario, incrementándolo con nuevos envíos de refuerzo, mostró su intención de favorecer la causa conservadora y entronizar a Maximiliano, contraviniendo con ello lo acordado en Londres. Ingleses y españoles dieron por bueno el arreglo de La Soledad, en el que el gobierno mexicano, representado por Manuel Doblado, garantizaba el cobro de la deuda, y abandonaron México con las fuerzas correspondientes. En España, el general Prim fue criticado por haber tomado esa resolución sin consultar al gobierno, aunque al fin se reconoció, con el apoyo de Isabel II, que su actitud fue la más conveniente para España. El mismo Prim había advertido por carta a Napoleón III de los riesgos de asumir una operación de ocupación militar de México, destinada, en su opinión, al desastre, como realmente sucedió. Tal vez convenga tener en cuenta que Prim había manifestado en el Senado español, en un discurso de finales de 1858, su posición contraria al parecer del gobierno y de la mayor parte de la opinión pública española sobre la intervención militar en México. Sorprende que en el tratamiento del problema que —como aseguró el ministro de Estado Calderón Collantes—, al estar en vía diplomática correspondía al gobierno decidir mostrar o no la documentación pertinente, Prim pudiera hacer gala de una información exhaustiva para evidenciar que el gobierno mexicano había dado todas las satisfacciones posibles que se le habían pedido y que España no podía sentirse deshonrada. Dejando sentado el espíritu liberal de Prim, parece que en el asunto de la deuda mexicana tenía más intereses que los demás senadores y que los seguía a través de una fuente de información tan fiable como la de la familia de Francisca Agüero. En todo caso, aunque su acierto político en el ejercicio de la comisión mexicana fue grande y libró a España de un problema que podría haber alcanzado proporciones de desastre, tampoco por esta vía pudo Prim solventar las esperanzas que había puesto —si realmente fue así— en asear su maltrecho patrimonio con la recuperación del que tenía Francisca en México. Además, las aspiraciones de hispanoamericanismo quedaban a salvo en esta ocasión, aunque se pusiera en peligro en otras partes, como en la anexión de Santo Domingo o en la guerra con Perú y Chile. Bibliografía Comellas, J. L., Isabel II. Una reina y un reinado, Barcelona, Ariel Historia, 1999. — Los grandes imperios coloniales, Madrid, RIALP, 2001. Delgado, J., España y México en el siglo XIX, 3 volúmenes, Madrid, CSIC, 1950. Delgado Larios, A., “Justicia y relaciones internacionales: las relaciones hispano-mexicanas (1844-1863)”, en Anuario de Estudios Americanos, 66, 1, enero-junio, pp. 47-78, Sevilla, 2009. Figueroa Esquer, R., “Contexto mundial, intervención tripartita e imperio en México, 1861-1867”, Revista Estudios, núm. 71, invierno 2004, pp. 101-115. Fontana, G. L., “La práctica de Maximiliano de Habsburgo antes de llegar a México”, Conferencia pronunciada en la Aduana Vieja, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Puebla, 17/02/2012. Fusi, J. P. y Palafox, J., España: 1808-1996. El desafío de la modernidad, Madrid, Espasa-Calpe, 1997. García Pérez, A., Antecedentes político-diplomáticos de la expedición española á México (183662), Madrid, Anales del Ejército y de la Armada, 1904. Gutiérrez Estrada, J. M., México y el archiduque Fernando Maximiliano de Austria, México, Imprenta de Andrade y Escalante, 1863. Jover Zamora, J. M., “Caracteres de la política exterior de España en el siglo XIX”, en Política, diplomacia y humanismo popular en la España del siglo XIX, Madrid, 1976. Lida, C. E., España y el Imperio de Maximiliano. Finanzas, diplomacia, cultura e inmigración, México, El Colegio de México, 1999. Miquel i Vergés, J. M., “La mexicana Francisca Agüero, esposa de Prim”, en Historia Mexicana, volumen IV, núm. 4, 1955, pp. 544-573. Ortuño, M., Prim y la intervención tripartita en México (Testimonios y documentos), Madrid, Ministerio de Defensa, 2009. Pani, E., “Para nacionalizar el Segundo Imperio. El imaginario político de los imperialistas”, Tesis doctoral, México, Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México, 1998. Paredes, J. (Coordinador), Historia contemporánea de España (siglo XIX), Barcelona, Ariel Historia, 2000. Pi-Suñer Llorens, A. , La deuda española en México. Diplomacia y política en torno a un problema financiero. 1821-1890 , México, El Colegio de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2006. — El general Prim y la cuestión de México, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1997. Pi-Suñer Llorens, A., y Sánchez Andrés, A., Una historia de encuentros y desencuentros: México y España durante el siglo XIX. 1821-1911, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 2001. Redondo, G. y Comellas, J. L., Historia Universal. Tomo XI: De las Revoluciones al Liberalismo , Pamplona, EUNSA, 1979..