Cuentos coloniales de terror

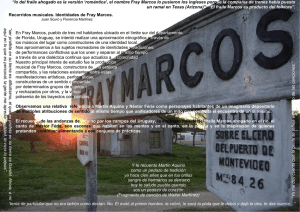

Anuncio