MILAN KUNDERA Los testamentos traicionados

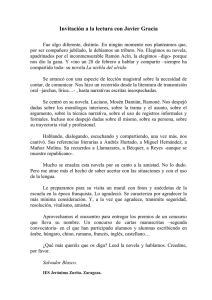

Anuncio