Querida Eulalia: .¿Cuándo volveré yo a verte? Dios sabe, todo lo

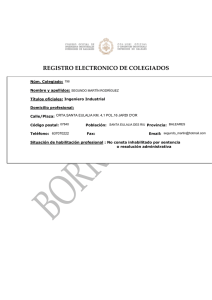

Anuncio

Querida Eulalia: .¿Cuándo volveré yo a verte? Dios sabe, todo lo que es bueno acaba deprisa. Aunque no lo quieras creer, creo que quiero a mi pobre prima, tanto cuanto ella me quiere, y no te figuras cuánto la extraño. Por Dios, no la dejes marcharse a ese maldito Perú. Adiós, querida, piensa un poquito en este pobre amigo que sufre, desgraciado, por este continuo rodar del mundo (no lo digo en broma) y recuerda siempre que, suceda lo que suceda, tienes en mí un amigo absolutamente para todo, incluso para matar a alguien si así lo quisieras, siempre fiel, Carlos La carta, inédita, la hallé en el Archivo General de Palacio, indagando una de esas interminables mañanas entre la copiosa correspondencia de la infanta Eulalia con numerosos personajes de su época. Centenares de cartas manuscritas, entre ellas, por supuesto, las de su propia madre Isabel II, las de su abuela la reina María Cristina, las de su hermano Alfonso XII, las de su sobrino Alfonso XIII. Cuando, de repente, casi sin quererlo, localicé una pequeña carpeta, en cuyo encabezamiento leí: «Conde de Barcelos». Aquel título me desconcertó. Pregunté y nadie supo decirme quién diablos era aquel conde de Barcelos que firmaba sus cartas, redactadas en un torpe castellano, mezclado a veces con expresiones en francés, con un simple «Carlos». Empecé a leer algunas de ellas y, a medida que me sumergí en su contenido, llegué al convencimiento de que aquel personaje anónimo para mí había sido uno de los grandes amantes y confidentes de la infanta Eulalia. Un amante desconocido para el común de los mortales, protagonista de un romance que se había mantenido oculto por razones obvias, como enseguida veremos. Una de esas cartas, cuyo fragmento ha sido reproducido al inicio de este mismo capítulo, estaba sin fechar. El enigmático «Carlos» tan sólo había anotado en el margen superior izquierdo: «Domingo noche». La escueta referencia auguraba ya el clima de intimidad de esa entrañable epístola, y de muchas otras, pues la abundante correspondencia se extendía desde los tres últimos años del siglo XIX hasta prácticamente el mismo año en que el firmante de esas cartas, el rey Carlos I de Portugal, como supe luego, cayó fulminado en el terrible atentado de la plaza del comercio, en Lisboa. Averigüé también que el iniciador de la dinastía de los Braganza, don Alfonso de Portugal (1370-1461), hijo natural del rey Juan I y de doña Inés Pires, había llevado también el título de conde de Barcelos, igual que otros descendientes suyos. Ni siquiera Eulalia, en sus memorias, quiso dejar la menor pista sobre su relación sentimental con Carlos de Braganza. Negó incluso que aquélla hubiese existido en algún momento de su vida.Aunque, eso sí, admitió que, si no hubiese sido el príncipe heredero del trono portugués, tal vez hubiera podido casarse con él. Ya hecho Carlos un hombre -escribía Eulalia-, permaneció una larga temporada en España mientras se hablaba de la ventaja de unirlo a una infanta española. Diplomáticos y políticos comenzaron a tratar de la conveniencia de que fuera yo la que sellara la amistad hispanoportuguesa. Y claro, pensar siquiera que una mujer de armas tomar y tan liberal como Eulalia iba a estar dispuesta a contraer entonces un matrimonio político, era no conocerla en absoluto. A continuación, la infanta describía a don Carlos en pocas pinceladas, reconociendo que pudo haber existido algo entre ellos: Hombre de refinado espíritu, artista, elegante, discreto y simpático en extremo, Carlos de Braganza, a quien además tenía yo profundo y antiguo afecto, hubiera podido inspirarme amor si no hubiese sido príncipe heredero. La perspectiva de un Trono, el temor a ser reina y el pensar que con ello sería más esclava de lo que era, me llevaron a confiar a mi hermano mi propósito de no complacer a quienes trataban de hipotecar mi libertad en nombre de intereses políticos o de ventajas dinásticas. Eulalia zanjaba así el asunto: «Me pesaba demasiado la diadema del infantazgo para ceñirme a las sienes una corona». Y así fue; la infanta dejó plantado a Carlos y contrajo matrimonio con su primo carnal Antonio de Orleáns, dos meses antes de que lo hiciese el rey de Portugal con Amelia de Orleáns. Finalmente, aludía en sus memorias a la leyenda surgida de amor fallido y de pasión no correspondida entre ambos, «que a los dos nos hizo reír mucho cuando la recordábamos en París, donde nos reuníamos con frecuencia». Permítame el lector que haga ahora un breve inciso,muy útil para desbrozar la auténtica biografía de Eulalia de Borbón. Me refiero a la escasa veracidad, por no decir nula, de algunos pasajes de sus memorias; recuerdos, por cierto, que ni siquiera ella misma escribió, sino que fueron redactados por el escritor y periodista cubano Alberto Lamar Schweyer, autor de novelas de éxito en su país. Desde que conoció a Eulalia, en 1929, Ramón Alderete, secretario particular del infante don Jaime de Borbón y Battenberg, hijo segundo del rey Alfonso XIII, animó con insistencia a la infanta para que publicara sus memorias. El destino quiso que Alderete conociese poco después a Alberto Lamar en París, donde había llegado en compañía del ex presidente cubano Gerardo Machado, de quien era secretario. Enseguida congeniaron ambos, y Alderete le propuso acometer juntos las posibles memorias de la infanta. El propio Alderete contaba luego en su libro de recuerdos Les Bourbons que j'ai connus, cómo Eulalia aceptó el proyecto que le plantearon, «y con más agrado, ya que Lamar Schweyer era un muchacho apuesto, de casi dos metros de estatura y corpulento ».Parece como si el secretario de don Jaime de Borbón intuyese ya el tipo de hombres que atraían a la infanta. El método de trabajo acordado fue sencillo: durante dos horas diarias, aproximadamente, Eulalia desgranaba sus recuerdos mientras ellos tomaban notas. Después, Lamar redactaba una primera prueba, que releían juntos con la infanta, y ésta introducía los cambios o matices que consideraba más convenientes. A continuación, Lamar concluía la prueba definitiva. Sin embargo, llegó un momento en que el método de trabajo varió, y tanto Eulalia misma, como Lamar, «adornaron -en palabras de Alderete- los recuerdos no demasiado "vividos" de la infanta». Alderete no especificaba ya dónde terminaban las auténticas vivencias y dónde empezaba la ficción, fruto tanto de la imaginación del autor como de su inspiradora. Mientras el escritor cubano ultimaba el manuscrito,Alderete negociaba su venta al editor. Fue la editorial Plon, al final, la que adquirió en exclusiva los derechos de publicación en el mundo entero, a cambio de una importante suma de dinero que jamás se desveló. Alderete firmó el contrato en nombre de la infanta y cobró el cheque, con el que luego visitó a ésta para entregárselo. Pero su sorpresa fue monumental cuando Eulalia endosó el cheque a su nombre, negándose a cobrar un solo céntimo: «Son ustedes los que han hecho todo -sentenció-. Es justo que sean remunerados.A mí me ha divertido mucho colaborar y les debo que me hayan hecho pasar buenos momentos». Nadie duda, desde luego, que la experiencia fuese grata para los tres; pero asunto muy distinto es que algunos, o muchos, de los episodios que se narran en el libro sean ciertos. Sobre todo, después de la confesión del propio Alderete. Pero, aun sin esa revelación, basta con leer detenidamente las memorias para reparar en unos cuantos errores de bulto. Por ejemplo, cuando la autora afirma que en el momento de la Restauración, su hermano Alfonso XII estaba en Inglaterra, cuando se encontraba de vacaciones con ella en París; o cuando afirma que jugaba en Sevilla con su primo Fernando de Orleáns, que había muerto dos años antes de que Eulalia visitase la capital andaluza; o incluso cuando escribe que Isabel II asistió a la boda de Alfonso XII y María de las Mercedes, cuando todo el mundo sabe que se negó. La narradora comete otros disparates al confundir, por ejemplo, el nacimiento de su segundo hijo, en 1888, con el de su hija, venida al mundo dos años después. Una infanta de España que se considera culta y que confunde al general Prim nada menos que con otro compañero suyo de armas como Espartero, y que evoca la Comuna francesa, de la que no podía tener recuerdo directo alguno, pues en aquellas fechas se encontraba en Suiza. Añadamos, por último, que Eulalia tampoco acierta al asegurar que su suegro, el duque de Montpensier, a quien adoraba, murió con «sesenta y dos años»; consignemos nosotros que él había nacido el 31 de julio de 1824, y como murió el 4 de febrero de 1890, tenía pues más de «sesenta y dos años». Resulta curioso, pese a ello, cómo todos los autores españoles, salvo Juan Balansó y alguna que otra excepción, se han detenido únicamente en las memorias de la infanta Eulalia redactadas por Lamar; es insólito que ni siquiera citen un título tan revelador como Court Life from Within (Vida de la corte desde dentro), escrito, éste sí, por la propia Eulalia y publicado en 1915 en Inglaterra, veinte años antes que las controvertidas memorias de las que es, sin duda alguna, base y fundamento. Tampoco revela la infanta a Lamar su prolija relación de amantes. ¿Por qué iba entonces a confesar que entre ellos figuraba nada menos que el rey de Portugal, casado con su sobrina la reina Amelia de Orleáns? ¿Cómo iba a juzgarla la Historia si dejaba escrito para la posteridad que había mantenido relaciones íntimas con Carlos de Braganza aun antes de divorciarse de su esposo, Antonio de Orleáns, y mientras aquel monarca simulaba ser fiel a la reina Amelia? No hay duda de que Eulalia y Carlos de Portugal eran tal para cual en lo que a amoríos se refiere. Ambos fueron infieles a sus cónyuges, empezando por el propio Carlos, que dejó por el mundo una hija ilegítima, María Pía de Sajonia-Coburgo- Braganza, nacida menos de un año antes de su asesinato, el 13 de marzo de 1907, y fallecida el 6 de mayo de 1995. Conocida también por Hilda Toledano, la hija bastarda de Carlos I de Portugal contrajo matrimonio en tres ocasiones: la primera, con Francisco Javier Bilbao Batista, un cubano fallecido en 1932; a continuación, con el italiano Giuseppe Manlio Blais, muerto en 1983, y finalmente con el portugués Antonio da Costa Amado-Noivo, cuarenta y cinco años más joven que ella. El 25 de noviembre de 1895, cinco años antes de la separación oficial de Eulalia y Antonio de Orleáns, don Carlos de Braganza desahogaba así sus penas con su «querida Eulalia»: .Necesito tanto de algo o alguien para consolarme!.Desde que llegué aquí estoy completamente decouragé [melancólico] y en mi estado moral un état j'ame [estado lamentable] terrible. De vez en cuando piensa un poquito en mí, y lo merezco porque te quiero de veras.Tu amigo, Carlos Su relación no había perdido un ápice de intensidad cinco años después, el 4 de abril de 1900: Mi querida Eulalia: .Sabes muy bien que si te puedo ser útil en cualquier cosa, dispones de mi cuerpo y alma enteramente!.* Más de una vez te lo repito y sabes que ce me pas de vaines paroles [no son palabras vacías] Tengo mucha pena de no estar ahora près de toi [cerca de ti], y quién sabe, tal vez sea mejor, porque malgré tout mon sans froid, jai un caraelere ¿?. [sic, a pesar de todo, estando cerca de ti, me siento ardiente]. Espero verte cuando vaya a París. Creo iré en septiembre! Sabes que je suis de coeur, avec toi [estoy contigo de corazón]. Siempre tu mejor amigo que te abraza, Carlos El 7 de octubre de 1902, Carlos de Braganza escribía de nuevo a su amada desde Cascaes: Querida Eulalia: Recibo en este momento tu carta de Nymphenburg. Gracias por lo buena que eres, y no me digas que me quieres más de lo que yo creo, porque creo que me quieres mucho y de verdad! Puedes venir a verme, seguro, y sin el menor inconveniente. La mejor hora sería a las dos de la tarde, esto todo, claro, si no prefieres que yo vaya a verte donde tú estés. Mándame una petit not [pequeña nota] al Hotel Bristol para que la encuentre cuando llegue. Mi intención es quedarme en París hasta el 16 de noviembre, de manera que espero que nos veamos un poco! Me parece que hace un siglo que no te veo, y cree que también yo te quiero. mucho más de lo que tú crees. Siempre tu amigo fiel, Carlos Cuatro años antes de su trágica muerte, el 5 de febrero de 1904, volvía a dirigirse a su «queridísima Eulalia» esgrimiendo un falso parentesco, como si pretendiese así sentirse aún más cerca de ella. En realidad no eran primos, ni él sobrino de ella, sino que la única pariente era su esposa Amelia. No en vano Amelia de Orleáns era hija de la condesa de París, que era hija a su vez del duque de Montpensier y de la infanta Luisa Fernanda, hermana de la madre de Eulalia. Por lo tanto, la infanta Eulalia era prima carnal de la madre de la reina Amelia de Portugal. Pero don Carlos pasaba intencionadamente por alto en su carta esos lazos familiares: Queridísima Eulalia: Gracias por tu queridísima carta y. por el beso que me mandaste y que cariñosamente me fue dado. Estoy muy bien informado de todo lo que haces. Ya te lo he dicho que, si me escribes, te escribiré pues para ti hay siempre tiempo. Te abraza y te besa tu viejo sobrino, Carlos El rey de Portugal estuvo siempre perdidamente enamorado de Eulalia de Borbón. Sintió el flechazo ya con veinte años, cuando aún era príncipe heredero. Fue en la Feria de Sevilla, donde, al principio, surgió el amor platónico, no correspondido por la infanta. Carlos de Braganza volcó en la pintura su pasión de juventud. Lo hizo en dos bellos retratos de Eulalia al pastel, uno de los cuales envió al Museo de Arte Moderno de Madrid, llevándose él mismo el otro al palacio de Ajuda, su residencia portuguesa, donde pudo contemplarlo hasta poco antes de su muerte. Ambos tenían la suave entonación -oro, azul y rosa- de la escuela francesa que inmortalizó Nattier; probablemente, al decir de Almagro San Martín, «porque el modelo forzó el estilo, al ser de pura raza gala, sangre de Capetos: una cabeza enhiesta, donde el prognatismo y la frialdad celeste de la mirada dice altivez, mientras la sonrisa ambigua, como la de "Gioconda", acentúa la feminidad inteligente». Era evidente, que los ojos claros y profundos de Eulalia, su mirada penetrante, la nariz nada borbónica y su destacado mentón de mujer emprendedora y decidida, quedaban también reflejados en el bello retrato de Ricardo de Madrazo, en el que la infanta aparecía de cuerpo entero con las manos cruzadas sobre el traje de seda dorada, acompañado de un bolero rojo. Lenbach también la pintó, pero con los ojos y el cabello más oscuros, tal vez por la intención del artista alemán de recrear a la infanta según el tipo de mujer española al que ella jamás se adecuó. Entretanto, en Ajuda, un palacio digno de las Tullerías aquel día de septiembre en que la emperatriz Eugenia lo abandonó, o del palacio de Invierno, antes de la irrupción de los marinos de Kronstadt, el joven enamorado escribió algunas de sus cartas más íntimas a su adorada Eulalia; cartas discretas a veces, como si temiese que alguien sin escrúpulos pudiese profanarlas algún día. Eulalia parecía mirarle fijamente a los ojos desde lo alto de su estudio neogótico, junto a los paisajes suizos y las evocaciones de los dramáticos episodios de la historia portuguesa que adornaban también, en marcos de exuberantes dorados, las paredes de aquella y de otras estancias, recorridas por kilómetros de tapicerías y hectáreas de alfombras de Aubusson. El retrato de Eulalia fue siempre el más bello para él; sin comparación, desde luego, con los elegantes y melancólicos de los Leuchtemberg- eauharnais, relegados a una galería, e incluso con los más atractivos de los Coburgo, de porte airoso y conquistador, que colgaban desperdigados por otras estancias. Además del retrato de Eulalia, Carlos tenía también a la vista, cuando trabajaba, otros cuadros salidos asimismo de su pincel, como Bueyes de labor o Regreso de los pescadores. Pruebas fehacientes de que había heredado el gusto artístico de los Coburgo. La escuela portuguesa después de Domingos de Sequeira, un excelente imitador de Goya, era más bien pobre. Por eso, los tardíos Braganza llegaron a las generaciones postreras en forma de daguerrotipias ampliadas y coloreadas, que reproducían los pálidos semblantes de don Pedro y Estefanía. Los retratos de los Saboya eran, sin duda, más robustos. Carlos de Braganza no era un pintor cualquiera y, desde luego, su vena artística salía a relucir con mayor inspiración aun cuando estaba enamorado. Para un crítico de arte tan exigente entonces como Fialho de Almeida, en el nuevo grupo de artistas de la Exposición de 1892 el puesto de honor correspondía al rey Carlos, cuyos dibujos al pastel eran verdaderas obras de arte. «Es necesario apuntar -escribía Almeida- que el monarca figura entre los poquísimos pintores que en este país de costa sienten verdaderamente la marina, y entre los pocos que se esfuerzan por pintar en portugués.» Y eso que el crítico Almeida no era precisamente monárquico. El joven príncipe cortejador quedó embelesado al contemplar por vez primera la penetrante mirada azul turquesa de su bella Eulalia y al verla moverse con su andar desenfadado, o montar con gran soltura a caballo en las dehesas, a orillas del manso río, junto a los hermosos jardines del Alcázar. Eulalia le atraía irresistiblemente con su traje campero, ancho sombrero castoreño y garrocha. La hija menor de la reina Isabel II residía en el Alcázar sevillano desde el 15 de octubre de 1876, recién restaurado el trono de los Borbones de España en la persona de su hermano Alfonso XII. Más tarde, al trasladarse a la corte madrileña, siguió visitando a sus tíos, los duques de Montpensier, en su palacio de San Telmo. En aquellos días, don Carlos de Braganza cortejó a Eulalia en la Feria de Sevilla, pero a cambio sólo recibió calabazas. Resignado, el príncipe portugués se lanzó a la conquista de Amelia de Orleáns y la sacó a bailar en la pequeña corte de los duques de Montpensier,mientras las aristócratas del país, cubiertas con mantones de Manila, danzaban, entre polcas y rigodones, animadas sevillanas al son de las castañuelas.