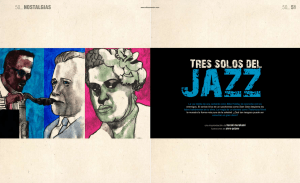

El manifiesto negro

Anuncio