La fragata «Sirena

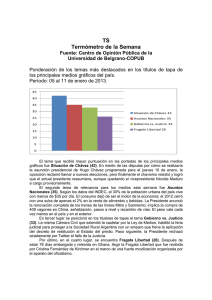

Anuncio